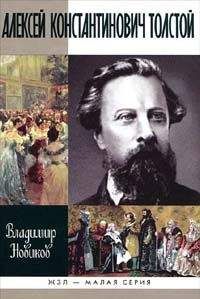

Толстой посмотрел на дачу, похожую на старинный терем, на сосны и ели, окружавшие ее, как верные рыцари, на живописную местность, которая далеко просматривалась из его сада… И так радостно и легко стало у него на душе.

А дело в том, что он наконец решил для себя вопрос формы.

И это произошло с ним совсем недавно. Несколько дней назад, проработав положенные часы за столом, он обнаружил, что написал больше обычного и совершенно не устал. Даже огорчился от этого успеха! видимо, плохо написал, поэтому так много. Теперь придется много править и выбрасывать. Подосадовал на себя, но перечитывать не стал. В тот же вечер перечитал, почти ничего не поправил: на следующее утро карандаш только кое-где коснулся рукописи. И понял, что он стал хозяином формы. А столько лет все давалось с невероятным трудом.

Здесь, в Барвихе, как и в Детском, установился твердый распорядок дня. Вставал, как и в прежние годы, довольно поздно. Читал газеты, письма, депутатскую почту и тут же диктовал ответные письма. Потом завтракал, выходил в сад. «Последнее десятилетие, — вспоминал Ю. А. Крестинский, работавший в 1943—44 гг. у Толстого секретарем, — Алексей Николаевич очень увлекался цветоводством… Он сам перекапывал землю, пересаживал растения, прививал, подрезал, полол. Это была и физическая зарядка, и отдых от умственного творческого напряжения. Когда работа не ладилась, Толстой шел туда и принимался за какую-нибудь нехитрую операцию — большей частью подрезку… Обычно, проработав около часа в саду, Алексей Николаевич шел писать. Стоя у конторки, он набрасывал черновики. По его словам, в моменты работы для него не существовало кругом ничего, кроме того, что он описывал. С ясностью галлюцинации он видел вокруг себя описываемую обстановку, своих героев, жил среди них, переживал за них, разговаривал с ними и за них. Написанное Толстой обычно проверял на слух. Он как бы взвешивал звучание фразы, повторяя ее иногда с разными интонациями. Он отходил от конторки, набивал и раскуривал трубку; у небольшого столика, где обычно стоял кофейник, делал несколько глотков остывшего черного кофе; снова возвращался к конторке. В черновиках можно увидеть, как одну и ту же фразу или эпизод писатель, добиваясь совершенства, повторяет в шести-восьми вариантах…

Заканчивал работу Алексей Николаевич к обеду — часам к 5–6. В среднем в день он писал около двух страниц машинописного текста. Когда написанное удовлетворяло его, он был весел, шутил, сразу отвлекался от работы. Если созданное вызывало сомнения, был сосредоточен и никак не мог выйти из состояния творческого напряжения… После обеда, как правило, следовала прогулка и часовой отдых. Вечером Алексей Николаевич читал или текущую беллетристику, или же материалы для своей работы… День кончался далеко за полночь». И только что-то исключительно важное могло нарушить этот распорядок. Как и в Детском, здесь часто бывали гости. По-прежнему доставляло Толстому много радости и удовольствия участвовать в приготовлении праздничного обеда. В эти годы у Толстого собирались, как вспоминает Валентина Ходасевич, Шостакович, Нежданова, Корин, Голованов, Федин… Велись умные и серьезные беседы, много было и непринужденного веселья. К этому побуждала вся атмосфера праздника, которая сопутствует всюду Алексею Николаевичу… Бурлили горячие споры, возникало тесное общение между даже впервые встретившимися людьми… «После ужина переходили в другие комнаты, смежные со столовой. В одной из них к услугам музыкантов был прекрасный рояль Бехштейна, звучало пение Неждановой, Лодий; Шостакович и Шапорин играли свои произведения. Все это обсуждалось, многие делились своими мыслями о новых задуманных произведениях, и так — до рассвета. Надо было удивляться, каким неутомимым и умным дирижером и режиссером жизни был Толстой. Его талант умел зорко видеть и ненасытно брать все примечательное от людей и щедро отдавать воспринятое».

Здесь побывали, кроме упомянутых, Уланова, Сарьян, Эйзенштейн, Качалов, Гилельс, Завадский, артисты Театра сатиры после премьеры «Чертова моста». И добрые, гостеприимные, талантливые хозяева были всегда рады принять гостей.

18 июня 1941 года Алексей Николаевич и Людмила Ильинична побывали в Центральном парке на вечере памяти Горького: пять лет уже прошло со дня его смерти. За несколько дней до этого Толстой написал статью для «Известий», посвященную памятной дате. Вернувшись в Барвиху, долго сидели на крылечке. Алексей Николаевич рассказывал о Горьком, о Шаляпине.

А Людмила Ильинична, пристроившись рядом, внимательно его слушала. И так им было хорошо, что они дождались того момента, когда все кругом осветилось тихим предрассветным светом. Покой, тишина, удивительный запах от запоздавшей в своем цветении вишни. Это навевало какую-то незнакомую до сих пор умиротворенность. Не знали они, что всего лишь три дня отделяют их от самой страшной грозы, которая только может разразиться над страной, полной мирных замыслов. Что всего лишь три с половиной года остается Алексею Толстому жить на земле.

***

Три эти дня Алексей Толстой не подходил к телефону: к воскресенью он должен закончить трилогию. Надо было наконец поставить точку. Должен был закончить еще в апреле, потом в мае, но что-то не получалось. Работалось с трудом… Как обычно, к телефону подходила Людмила Ильинична. И на вопрос, что делает Алексей Николаевич, в эти дни отвечала:

— Работает… Третий день никак не может закончить…

Работал и по вечерам. Может, какое-то предчувствие скорого перелома в жизни подстегивало его фантазию, и он упрямо шел дописывать конец. «В тот памятный вечер, — вспоминает Ю. Крестинский, — часы давно пробили полночь, вдоль забора дачи пропыхтел паровоз последнего барвихинского поезда на Москву, а Толстой продолжал работать. Из кабинета доносилось постукивание пишущей машинки. Его сменял толстовский, высокого тембра голос. Приглушенные дверью и бревенчатыми стенами, звучали в тишине загородного дома отдельные фразы. Иногда они повторялись — Толстой произносил их с разной быстротой, ударениями, интонациями. Проверилось каждое слово, точно взвешивалось. То ли оно? На месте ли? Голос умолк. Наверное, теперь, стоя у конторки, Алексей Николаевич правил машинопись или писал дальше от руки. Шаги к столику… И снова стучала машинка… Короткая июньская ночь кончалась. За окнами посветлела полоса неба над сосновым бором, когда была поставлена последняя точка в трилогии. В ту ночь с субботы на воскресенье на даче в Барвихе, в столовой, ждали Людмила Ильинична, гостившая у нее подруга детства и я, когда Толстой с рукописью в руках вышел из кабинета. Взволнованный, возбужденный, он как будто все еще видел перед собой только что созданную картину. Провел рукой по лицу, словно умылся, — жест, в котором сказалась усталость сегодняшнего чрезмерно длинного рабочего дня. У обеденнего стола Алексей Николаевич стал читать заключительную сцену. Временами он останавливался, вносил небольшие исправления, отмечал царапнувшие ухо строчки… Вспоминается, как после чтения финала, за бокалом сухого вина с ломтиком сыра, Алексей Николаевич развивал планы предстоящего отдыха. За окнами рассвело. Воскресное утро выдалось солнечное, жаркое. Алексей Николаевич еще не вставал, когда на дачу пришла страшная весть. Включили радиоприемник… Пришел Алексей Николаевич. Он еще в халате. Ничего не спрашивая, стал у приемника, наклонил голову, стараясь не пропустить ни одного слова из правительственного сообщения. Война…»