…Увидев на сцене Шушерина в роли Ксури, я понял, отчего за тридцать лет пред сим он имел такой блистательный успех, отчего ничтожная роль составила ему тогда первоначальную славу. Ящик отпирается просто: играя дикого негра, Шушерин позволил себе сбросить все условные сценические кандалы и заговорил просто, по-человечески, чему зрители без памяти обрадовались и приписали свою радость искусству и таланту актера. И так по тогдашним понятиям надобно было быть диким, чтоб походить на сцене на человека.

… Великолепен, блистателен явился Ярб. Это был тоже арап, как и Ксури, но высокого роста и богатырского телосложения. Как умел так превращаться Шушерин, не понимаю.[15] Бешенство Ярба начинается с первых слов:

Се зрю противный дом, несносные чертоги,

Где все, что я люблю, немилосердны боги

Троянску страннику с престолом отдают!

и продолжается до последних стихов включительно:

Дидона!.. Нет ее!.. Я злобой омрачен;

Бросая гром, своим сам громом поражен.

Что сказать о целом исполнении этой, поистине, нелепейшей роли? Цельное исполнение ее невозможно. Ярб должен, буквально, беситься все четыре акта, на что, конечно, недостанет никакого огня и чего никакие силы человеческие вынесть не могут, а потому Шушерин, для отдыха, для избежания однообразия, некоторые места играл слабее, чем должно было, если следовать в точности ходу пьесы и характеру Ярба. Так поступал Шушерин всегда, так поступали другие, и так поступал Дмитревской в молодости. О цельности характера, о драматической истине представляемого лица тут не могло быть и помину. Итак, можно только сказать, что все те места ярости, бешенства и жажды мщения, в которых Шушерин давал себе полную свободу, принимая это в смысле условном, были превосходны: страшны и увлекательны; в местах же, где он сберегал себя, конечно, являлась уже одна декламация, подкрепляемая мимикою, доводимою до излишества; трепета в лице и дрожанья во всех членах было слишком много; нижние, грудные тоны, когда они проникнуты страстью, этот сдерживаемый, подавляемый рев тигра, по выражению Шушерина, которыми он вполне владел в зрелых летах, изменили ему, и знаменитый некогда монолог:

Свирепа ада дщерь, надежда смертных — месть,

К чему несчастного стремишься ты привесть?

Лютейшей ярости мне в сердце огнь вливая,

Влечешь меня на все, мне очи закрывая… и пр. и пр.

не произвел такого действия, какого надеялся Шушерин и какое он производил некогда. Что касается до меня, не видавшего в Ярбе никого, кроме Плавильщикова, то я был поражен изумлением от начала до конца пьесы, восхищаясь и увлекаясь искусством, которое, властвуя неистощимым огнем души артиста, умело вливать его в эти варварские стихи, в эту бессмысленную дребедень каких-то страстей и чувств. Конечно, я составил себе такое высокое предварительное понятие об игре Шушерина в Ярбе и особенно в том месте, в котором он обманул Дмитревского, что настоящее исполнение роли меня не вполне удовлетворило; но теперь, смотря на целую пьесу и на лицо Ярба уже не теми глазами, какими смотрели все и я сам за сорок три года тому назад, я еще более удостоверяюсь, что только великий артист мог производить в этой пьесе такое впечатление, какое производил Шушерин. Он же сам был решительно недоволен собою и сожалел, что явился в первый раз по возвращении из Петербурга перед московской публикой (появление в роли Ксури он считал шуткою, добрым делом) в такой роли, которой ему уже не следовало играть. Публика же, напротив, была в полном восторге, за исключением весьма немногих людей, слегка заметивших кое-какие недостатки.

(С. Т. Аксаков. Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости. Собрание сочинений, т. III, М., 1895, стр. 94-105, 113–114, 117–118.)

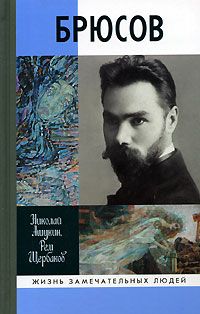

Я. Е. Шушерин и П. А. Плавильщиков

(1749–1813) (1760–1812)

Я видел Плавильщикова в первой моей молодости (с 1805 по 1807 г.), видел его на сцене и в обществе и по тогдашней моей страсти к театру изучал его как человека и как актера так внимательно, что записывал его суждения и разговоры, отмечая те места в его ролях, в которых он мне больше нравился. В то время казался он мне актером необыкновенным, неподражаемым и только впоследствии, при сравнении игры его с игрою других актеров, наших и иностранных, я стал замечать, что иные роли он мог бы исполнить с большим чувством и соображением, — не говорю с большей силой и одушевлением, — потому что Плавильщиков обладал этими качествами даже в излишней степени. Я видал его в ролях Ярба, Росслава, Тита, Эдипа, Беверлея, Ермака, Мейнау, Доссажаева и купца Бота и до сих пор не забыл еще ни его произношения, звучного и ясного, ни его телодвижений. Часто встречался я с ним у князя Михаила Александровича Долгорукова, которого он был задушевным другом и за столом которого занимал всегда почетнейшее место. Плавильщиков был человек чрезвычайно умный, серьезный, начитанный, основательно знал русский язык, литературу и говорил мастерски. Физиономия его свободно и естественно выражала все страсти и ощущения души, кроме радости и удовольствия, которых она никогда выразить не могла. Я заметил, что он был несколько самолюбив и предубедителен. Но разве актер может быть не самолюбив и не иметь предубеждений? Он не любил Яковлева и величал его неучем, не любил Шушерина, в игре которого не находил увлечения и чувствительности, и называл его по игре и характеру школьником Дмитревского; а Сахаров с женою,[16] по мнению его, были не что иное, как выпускные куклы.

Несмотря на эти недостатки, до искусства не относящиеся, Плавильщиков был талант во всем смысле слова и заслуживал вполне свою репутацию и уважение, которое к нему имели. В то время, когда по приезде моем сюда, в Петербург, я ознакомился с здешним театром и так близко сошелся с его начальством, я нередко говорил о Плавильщикове с князем Шаховским и удивлялся, как это дирекция оставляет такого человека заброшенным в Москве, тогда как он мог быть полезен в Петербурге не только для сцены, но и для театральной школы в качестве преподавателя декламации. Князь Шаховской прежде отшучивался от прямого ответа, а наконец как-то проговорился:

— Ну, что ты прикажешь делать с этим московским бригадиром? Живут привольно, своим домком, обленились и разбогатели, послушать их, так на нашей сцене хоть трава расти. Оно бы, конечно, лучше, да не в ноги же ему кланяться: «батюшка, Петр Алексеевич, пожалуйте к нам и пособите горю».