Но были старшие товарищи и учителя, для которых двери стояли открытыми и которые придали нашим субботам профессиональный и художественный характер, поставивший этот необычный «лицей» высоко над уровнем всевозможных студий. Это были Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Евгений Замятин, Корней Чуковский. И конечно, это был Виктор Шкловский, считавший себя «серапионом» и действительно бывший одиннадцатым и, быть может, даже первым «серапионом» — по страсти, внесенной в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры…

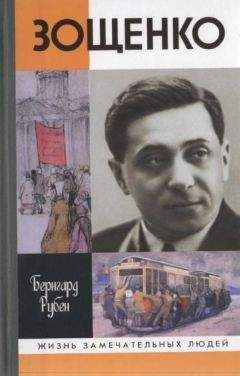

И так, гнездясь плечом к плечу на кровати, на подоконнике, на раздобытых в соседней комнате стульях, приоткрыв дверь, чтобы не задохнуться табаком, мы проводили эти вечера: Чуковский читал перевод веселого и виртуозного романа О’Генри — «Короли и капуста», Шагинян — назидательные статьи по искусству, Форш — московские бытовые рассказы. Покуривая из тоненького мундштука, ловко выплевывая кольца дыма, скептически улыбался Замятин. Шкловский, казалось, бегал по комнате, несмотря на узость пространства. Уже знакомы и близки друг другу были молодые лица — усмешка Зощенко, хохот Тихонова. Напоследок уговаривали Всеволода Иванова прочитать стихи по-казахски, и непонятный язык наделял происходящее такой загадочной важностью, что мы расходились по домам, точно приподнятые парадом…

Смерть Лунца оставила по себе отметины на истории нашего развития: с ней мы утратили черты запальчивой веселости в нашем литературном темпераменте, и она явилась как бы преддверием испытаний для нашей дружеской связи…

1941–1943. ВЕНИАМИН КАВЕРИН Из книги «Здравствуй, брат, писать очень трудно…»

Меня привел Шкловский, представив не по имени, а названием моего первого и единственного рассказа — «Одиннадцатая аксиома», о котором, по-видимому, знали будущие «Серапионовы братья». Потом он ушел, а я откинулся в угол кровати и стал несколько пренебрежительно, как это и полагалось столичному поэту, прислушиваться к разгоравшемуся спору. В нем принимали участие все, кроме плотного молодого человека в гимнастерке и солдатских английских ботинках с зелеными обмотками, который молча слушал, склонив большую голову набок. Это был Всеволод Иванов. Но главными противниками были Федин и юноша, разжигавший «буржуйку» — Лев Лунц, как я узнал вскоре.

Это был спор, не похожий на споры молодых московских поэтов, в которых было что-то случайное, менявшееся от месяца к месяцу. Здесь (я это почувствовал сразу) спор шел об основном — о столбовой дороге нашей литературы. Не знаю, можно ли сравнить его со спором между «западниками» и «славянофилами», но в настойчивом стремлении убедить противника, хотя бы это стоило самой жизни, было что-то очень серьезное, быть может, уходящее к истокам этого классического спора.

Со всею страстью, в которой трудно было отличить убеждение от литературного вкуса и которая тем не менее двигала в бой целые полки неопровержимых (как мне тогда казалось) доводов, Лунц нападал на Федина, слушавшего его терпеливо, не перебивая.

Знаменитый тезис, над которым в то время подсмеивались формалисты, — сначала что, то есть сначала содержание, а потом как, то есть форма, — лежал в основе концепции Федина, и он умело превращал его из оружия обороны в оружие нападения. Вероятно, он был прав. Так много необозримо нового ворвалось в те годы в жизнь России, такой никому еще не ведомый трепещущий материал рвался в литературу, что действительно трудно было себе представить необходимость первоочередного изучения ее законов, на котором настаивал Лунц.

— Наша литература, — утверждал он, — как бы она ни была хороша, всегда как будто стояла на месте. Нам нужно учиться у литературы Запада. Но это не значит повторять ее. Это значит вдохнуть в нашу литературу энергию действия, открыв в ней новые чудеса и секреты.

Сила опыта звучала в ответах Федина, которому трудно было спорить, вероятно, еще и потому, что рассказы, которые он в то время писал, были близки к классической русской прозе. Лунцу (и мне) они казались повторением пройденного. То было время, когда Тургенева я считал своим главным литературным врагом. Прошло немного лет, и я стал страницами читать вслух тургеневскую прозу.

Это было только начало длинного спора, под знаменем которого прошли серапионовские вечера зимы двадцать первого года…

Я сказал, что спор этот продолжался, видоизменяясь. Другой спор, запомнившийся мне, касался вопроса о стиле. Выбор между двумя направлениями — разговорным и «орнаментальным» — предстоял в ту пору любому из нас. Так называемый орнаментализм был представлен очень сильными писателями, энергично действовавшими и вовсе не желавшими упускать из-под своего влияния молодежь. Замятин руководил студией, из которой вышли Никитин, Слонимский. Ремизов поражал воображение оригинальностью самого отношения к литературе. Андрей Белый был в расцвете своего дарования, и казалось, что его перо еще способно поднять изысканную прозу символистов.

Первый вечер, который я провел среди новых друзей, потом смешался с воспоминаниями о других вечерах, быть может, не менее интересных. Но это был вечер перехода к новой еще неведомой жизни — вот черта, которую я почувствовал смутно, но верно.

1965 г. МИХАИЛ СЛОНИМСКИЙ Из воспоминаний «Старшие и младшие»

Мы решили читать друг другу свои рассказы и стихи и 1 февраля 1921 года впервые сошлись для этого у меня в комнате. С той поры собирались еженедельно, читали друг другу новые свои вещи, хвалили, ругались, спорили.

Рукописи свои мы давали Горькому…

Однажды Алексей Максимович прислал мне записку, в которой выражал желание собрать у себя всех нас для разговора об альманахе.

Когда я зашел к Горькому на дом условиться о дне встречи, он осведомился:

— Хлеб у вас есть?

— Получаем по карточкам — ответил я.

— А мука?

— Муки нету, — сознался я.

— Масла тоже нету?

— Тоже нету.

Он выдвинул ящик письменного стола и вынул аккуратно запакованный в восковую бумагу большой кусок масла — в нем было не меньше двух кило.

— Вот вам на всю братию, — промолвил он. — Со следующего месяца вы будете получать ученый паек, а муку забирайте завтра же вот по этой записке.

Ученый паек имели только профессиональные писатели. Это был первый серьезный аванс для молодых людей, едва вступающих на литературный путь.

Мы ничего не просили в этом роде у Алексея Максимовича, мы только передавали ему свои рукописи на чтение. Но Алексей Максимович прекрасно знал, что голод — плохой помощник в работе, и делал все, что мог, чтобы мы не голодали. Таков уж был его обычай.