Может, тогда на берегу Рижского залива и возникло, еще самому неясное, желание прочесть список кораблей до конца, не проходящее вот уже столько лет. Среди любимейших мировых авторов — Аристофан, Ксенофонт, Платон, Катулл, Овидий, Петроний. Может, тогда подспудно началась особая любовь к "Илиаде" — понятно, что "Одиссея" богаче и тоньше, но как же захватывает гомеровский киносценарий о Троянской войне, с подробной росписью эпизодов и кадров, с этим корабельным перечнем, долгим, как титры голливудских блокбастеров.

Многим и разным окуталось стихотворение Мандельштама с годами. Тогда в Пумпури на берегу ахейского моря я сразу и безусловно воспринял то, с чем согласен и теперь: "всё движется любовью". Нам всем было по двадцать четыре года: Мандельштаму, когда он писал; девушке, когда она читала; мне, когда слушал.

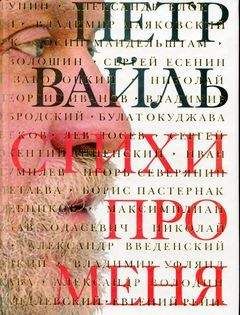

Борис Пастернак 1890—1960

Марбург

Я вздрагивал. Я загорался и гас. Я трясся.

Я сделал сейчас предложенье, —

Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.

Как жаль ее слез! Я святого блаженней!

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен

Вторично родившимся. Каждая малость

Жила и, не ставя меня ни во что,

В прощальном значеньи своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб

Был смугл, и на небо глядел исподлобья

Булыжник, и ветер, как лодочник, греб

По липам. И все это были подобья.

Но как бы то ни было, я избегал

Их взглядов. Я не замечал их приветствий.

Я знать ничего не хотел из богатств.

Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,

Был невыносим мне. Он крался бок о бок

И думал: "Ребячья зазноба. За ним,

К несчастью, придется присматривать в оба".

"Шагни, и еще раз", — твердил мне инстинкт,

И вел меня мудро, как старый схоластик,

Чрез девственный непроходимый тростник

Нагретых деревьев, сирени и страсти.

"Научишься шагом, а после хоть в бег", —

Твердил он, и новое солнце с зенита

Смотрело, как сызнова учат ходьбе

Туземца планеты на новой планиде.

Одних это все ослепляло. Другим —

Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.

Копались цыплята в кустах георгин. Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,

Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге

Кто, громко свища, мастерил самострел,

Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок,

Предгрозье играло бровями кустарника.

И небо спекалось, упав на кусок

Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,

Как трагик в провинции драму Шекспирову,

Носил я с собою и знал назубок,

Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив

Туман этот, лед этот, эту поверхность

(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты —

О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.

Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.

И все это помнит и тянется к ним.

Всё — живо. И всё это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —

Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.

Вокзальная сутолока не про нас.

Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман

И в обе оконницы вставят по месяцу.

Тоска пассажиркой скользнет по томам

И с книжкою на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,

Бессонницу знаю. У нас с ней союз.

Зачем же, словно прихода лунатика,

Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы

Со мной на лунном паркетном полу,

Акацией пахнет, и окна распахнуты,

И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.

И ферзь - соловей. Я тянусь к соловью.

Ночь побеждает, фигуры сторонятся,

Я белое утро в лицо узнаю.

1916,1928

Только взявшись сочинять эту книжку, понял, что неосознанный глубинный импульс к написанию одной из книг предыдущих — "Гений места" — был, возможно, дан еще тогда, много лет назад, "Марбургом". Как наглядно и убедительно вписывает Пастернак тончайшие чувства в марбургскую ведуту! Они не детали декорации, а драматические исполнители — все эти остроконечные черепичные крыши, булыжные мостовые, дома здешних "гениев места": Лютера, Гриммов. Не просто одушевление города, но и его соучастие в твоих интимных делах, его переживания вместе с тобой — совпадающие даже по внешним признакам. "По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел", — через двенадцать лет после стихов Пастернак в прозе рассказывает о том, как Марбург перенес его любовный крах: он отсутствовал всего сутки, уезжал в Берлин, но город успел отреагировать.

Когда лет в восемнадцать я прочел стихотворение впервые, больше всего поразило совпадение: был уверен, что один на свете так влюбляюсь — так, что заветный образ неудержимо проступает повсюду, все превращая в своих двойников: прохожих, дома, деревья, облака, цветы. А тут найдено точное слово, до которого не додумался сам: подобья.

Восхитило дерзкое внедрение, пусть и в некороткую строку четырехстопного амфибрахия, небывало длинного, из двадцати букв, слова: "кровоостанавливающей". Я так навсегда и запомнил это свойство арники, ничуть не интересуясь самим предметом: наверное, растение. А когда через тридцать пять лет после того, как прочел "Марбург", мне арнику прописали, обрадовался ей, как давней подруге. Все правильно, каждому времени свое: то подобья, то снадобья.

"Марбург" написан под впечатлением отказа Иды Высоцкой, которая приехала сюда летом 1912 года повидаться с Пастернаком, учившимся в здешнем университете. Накануне объяснения он выглядел так, что кельнер за ужином сказал с английским, пожалуй, а не с немецким юмором: "Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?" Через четыре года Пастернак писал отцу об Иде: "Как проворонил эту минуту (как известно, она в жизни уже больше не повторяется) глупый и незрелый инстинкт той, которая могла стать обладательницей не только личного счастья, но и счастья всей живой природы..." — самодовольно и смутно. Стихотворение тоже написано через четыре года, в 1916-м — проникновенно и покаянно. Да еще основательно переделано в 28-м, когда и возникло это безошибочное, так поразившее меня слово — "подобья". Как организует эмоцию временное отстранение, какова имитация сию минуту пережитого чувства! Насколько поэтический самозавод плодотворнее непосредственного переживания.