воскресенья. Иронично, но именно освобождение крестьян было вопросом, из-за которого треть своей жизни страдал Достоевский. Практически сразу после его возвращения из Сибири было объявлено, что агитация за освобождение крепостных не только не была преступлением, но делом вполне логичным.

Ну, законодатели и установители человечества все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний [237].

На самом деле молодой царь едва ли освободил крестьян от их бывших владельцев, а объявление вовсе не решило проблему. Технически крепостные были свободны, но им необходимо было выкупить землю у аристократии, которая устанавливала цены в одностороннем порядке. Кроме того, на следующие 49 лет на них накладывались «выкупные платежи» с годовой ставкой 5,5 % в пользу государства. Большая часть крестьян не могла самостоятельно прочитать многословные декларации, и стали распространяться слухи, что настоящему освобождению мешают местные землевладельцы. Начавшиеся в нескольких регионах волнения завершились резней в Казанской провинции. Даже правительство согласилось бы, что стремилось оно к другому результату.

Меж тем, по мере того как интеллектуалы привыкали к гласности молодого царя, по Санкт-Петербургу разлетались мятежные прокламации. Сперва появился «Великорус», продвигавший идею национального собрания, которое помогло бы царю узнать свой народ, – идею поэтапных изменений. Но за ним последовал гораздо более злой и радикальный памфлет, «К молодому поколению», несший отпечатки последователей Чернышевского. Памфлет утверждал, что царь установил новый порядок, в котором сам был лишним, и требовал появления выборного лидера на жалованье! Это укрепило растущее в Зимнем дворце подозрение, что любые дальнейшие шаги в сторону либерализации будут приняты за знак слабости.

Чувствуя опасность, правительство принялось завинчивать гайки. Начало оно с университетов, которые в последние годы стали гораздо свободнее – лекции посещать разрешалось всем, а студентам было дозволено устраивать библиотеки и публиковать собственные газеты. Правительство вернуло штрафы и установило с грядущего осеннего семестра другие ограничения на действия студентов. Те были взбешены урезанием свобод и организовали проход по улицам протестного марша, привлекшего огромную толпу зрителей, а также полицию и солдат. Хоть марш и прошел мирно, некоторых студентов арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. Университет тем временем закрыли на год. В виде знака доброй воли Достоевские приготовили на квартире Михаила большой кусок говядины и послали арестованным студентам с бутылками коньяка и красного вина от редакции «Времени».

Среди оставшихся теперь без дела студентов, как юношей, так и девушек, которые зачитывались его мемуарами о жизни в тюрьме, Федор стал своего рода героем, символом настоящего социалистического протеста. Сам же он хотел удержать их на праведном пути. А если я через него привлеку их всех и сгруппирую около себя, то я отвлеку их от погибели, указав новую дорогу их честолюбию [238].

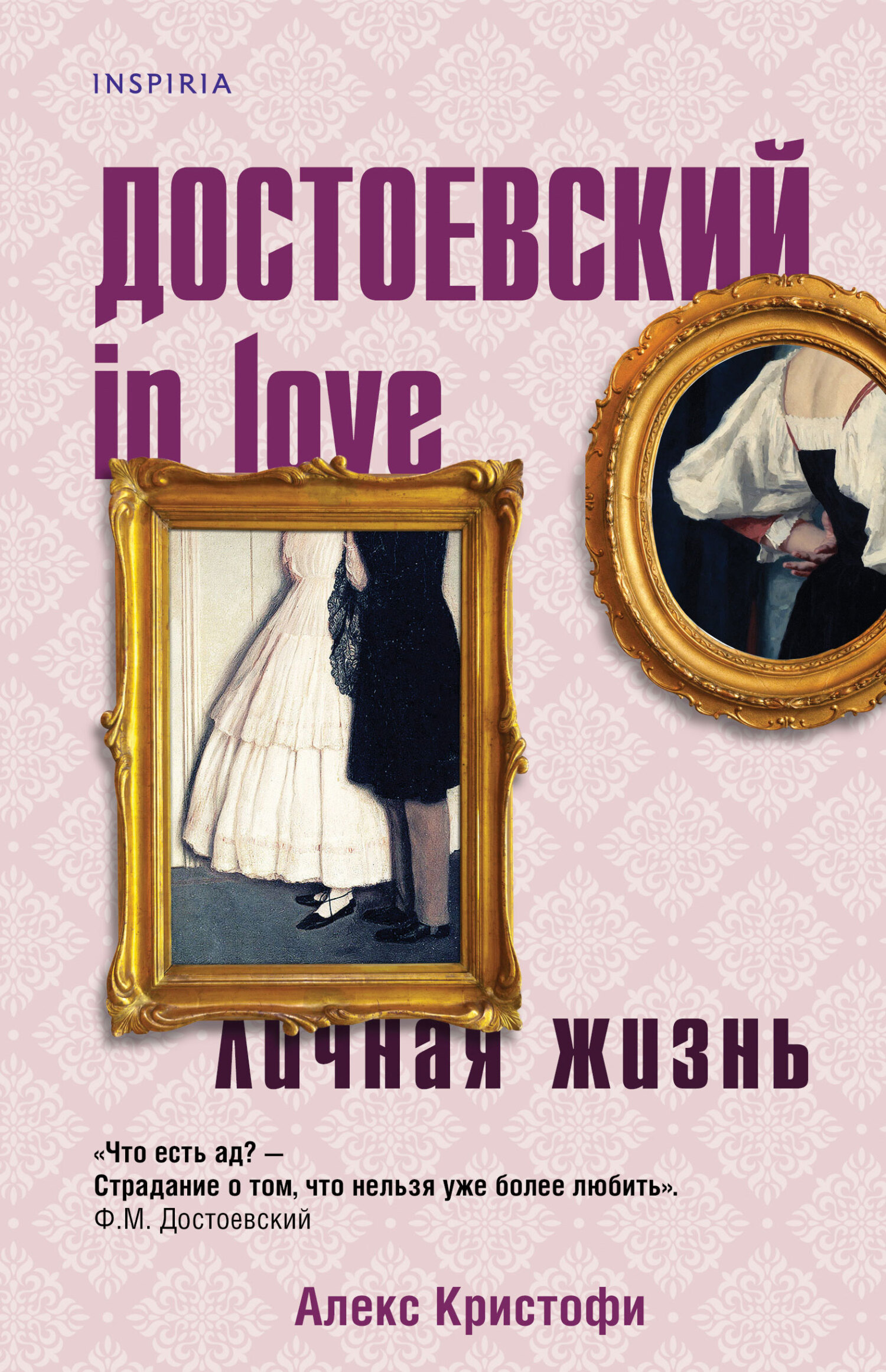

Одной из студенток, что воспользовались освободившимся временем, чтобы отослать свои работы в редакцию «Времени», была двадцатиоднолетняя Аполлинария Прокофьевна Суслова. Ее повесть «Покуда» рассказывала о молодой женщине, сбежавшей от брака не по любви и зарабатывающей преподаванием. Это было идеальное выражение зарождающегося женского движения, которое неплохо уместилось в десятый выпуск в октябре 1861. Правда, хороша она была очень, очень даже, – русская красота, так многими до страсти любимая. Это была полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее. Она была очень бела лицом, с высоким бледно-розовым оттенком румянца. Очертание лица ее было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед. Но чудеснейшие, обильнейшие темно-русые волосы, темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами заставили бы непременно самого равнодушного и рассеянного человека, даже где-нибудь в толпе, на гулянье, в давке, вдруг остановиться пред этим лицом и надолго запомнить его [239]. Федор был очарован ею, особенно теперь, в сетях неудачного брака, который он тактично называл «мои домашние обстоятельства». Гордая и амбициозная, Суслова взращивала дружбу с великим романистом, и вскоре Федор уже звал ее Полиной.

Федор устраивал чтения везде, где мог, какие бы студенческие группы его ни приглашали; самым крупным стал сбор средств на вечере, организованном Литературным фондом. Организаторам «литературно-музыкального вечера» удалось привлечь громкие имена: пианист Антон Рубинштейн собирался сыграть «Руины Афин» Бетховена в честь греческого восстания против турок, планировались чтения Некрасова и Чернышевского, а также эксцентричного профессора по имени Павел Павлов. На сцене Федор читал отрывок о смерти солдата в тюремном госпитале, наслаждаясь каждой мучительной деталью. Но, к удивлению всех присутствовавших, несомненной звездой вечера оказался профессор Павлов. Его лекция «Тысяча лет русской истории» прошла цензуру, поскольку была якобы чествованием тысячелетия русской нации, но дело было не в ее содержании, а в том, как профессор говорил: вопия, как пророк Иеремия, он превратил урок истории в обличение. Признаюсь, я не верил ушам своим [240]. Пока Павлов доводил себя до крайней степени возбуждения, аудитория гремела стульями и топала по полу. Последних слов даже нельзя было и расслышать за ревом толпы. Видно было, как он опять поднял руку и победоносно еще раз опустил ее [241]. Он закончил чтение под гром аплодисментов и внезапную «Марсельезу». (На следующий же день его увезли в тюрьму.)

Вскоре после этого вечера Достоевский и Страхов решили воспользоваться сухой теплой погодой и на пароходе отправиться по Неве на природу. Оглядываясь на уменьшающийся вдали Петербург, они приметили огромные облака черного дыма, поднимавшегося в воздух в трех или четырех разных местах. Вскоре прибыли в парк, где пели и играли цыгане, но пожар в городе был очевидно катастрофичным, и в таких обстоятельствах даже мысль о том, чтобы нежиться на траве, казалась абсурдной. Снова сели на пароход. На следующей неделе пожар распространился по значительной части города, превращая дома и магазины в дым.

Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее; на этом основаны фейерверки; но там огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и, при полной своей безопасности, производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело настоящий пожар: тут ужас и всё же как бы некоторое чувство личной опасности, при известном веселящем впечатлении ночного огня, производят в зрителе (разумеется, не в самом погоревшем обывателе) некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника… Разумеется, тот же любитель ночного огня бросится и сам в огонь спасать погоревшего ребенка или старуху; но ведь это уже совсем другая статья [242].