Под вечер полковник Черенков сообщил мне, что моих «крестников» отправили к генерал-майору Шепилову, члену Военного совета 4-й гвардейской армии (тому самому Шепилову, который почти полтора десятилетия спустя вместе с Молотовым и Кагановичем будет изгнан Хрущевым из ЦК).

— Ну, брат, — сказал мне на прощание Черенков, — выудили мы с тобой крупную рыбку, ждут нас большие ордена.

А еще через полтора часа в штаб полка поступил приказ: немедленно сниматься и выступать вниз по Дунаю. Ну что ж, собираться — так собираться...

И вот уже полк выстроен, уже снята вся связь с батальоном, уже последняя ниточка от меня тянется к дивизии, и вдруг — дежурный телефонист: «Товарищ подполковник, вас третий вызывает».

«Третий» было кодовым позывным полковника Черенкова.

Я не рискую цитировать, что он мне говорил: в течение нескольких минут это был сплошной поток изощренной матерщины. Всякий раз, когда я пытался его спросить: «Третий, да в чем же дело?», — я генерировал этим новый поток густой насыщенной брани. Наконец, стали прорываться отдельные осмысленные слова: «часовой... где часовой?., квартира...» Затем выкристализовалась основная мысль: почему я не поставил часового на той квартире, где собирался этот Центральный комитет? Там оставались две женщины. Но как я мог оставить там часового? Приказ командира дивизии, командира корпуса: все боеспособные люди на линии огня, ни одного в тылу, ни одного лишнего человека. Я и ушел со своими солдатами. А в это время продвинулись тылы какой-то новой части, солдатики побежали за боевыми трофеями по всем квартирам, и среди боевых трофеев обнаружили двух молодых привлекательных женщин. Что там было, я не знаю, но, видимо, что-то ужасное, потому что Фюрнберг донес об этом в штаб дивизии, и Малиновский, командующий фронтом, отдал приказ найти гада, который это сделал, а тех, кто не поставил часового, наказать. То есть, вместо обещанных орденов, нам с Черенковым светило теперь наказание. Но потом это дело как-то забылось, и все обошлось.

Я вполне понимал, что этот эпизод не нашел отражения в советской истории войны и венского периода. Кстати, во вступительной статье к сборнику «Погибли за Австрию», изданному «Прогрессом» в 1974 году, утверждается, что комитет 05 был глубоко законспирированной, буржуазно-католической организацией. Но попав через тридцать три года в Вену — уже в качестве эмигранта, — я был уверен, что найду что-нибудь в работах австрийских историков. По советской официальной версии и по признанной австрийской, Карл Реннер вышел на свидание с советскими войсками и впервые встретился с ними не 12 апреля, а 2-го, и не в Вене, а где-то в южных районах Каринтии, встретился с какой-то другой, неизвестной мне дивизией, вел переговоры с представителями советского командования в Бадене, в своей квартире, и приехал в Вену уже после объявления его канцлером австрийского правительства.

Когда я разговаривал на эту тему с австрийскими историками, они утверждали, что всего, о чем здесь рассказано, не было и быть не могло. Они ссылались на даты — 2 апреля, а не 12. Затем они говорили, что сразу после аншлюсса Реннер признал гитлеровцев, сотрудничал с ними, хотя и пассивно, никаким репрессиям со стороны немцев не подвергался, и более того, он был таким трусом, что никогда бы не рискнул вступить в этот центральный комитет 05. Но я видел его и разговаривал с ним, видел его документы, никаких сомнений они не вызвали ни у меня, ни в штабе дивизии, а затем в штабе армии и фронта. Позднее я видел его фотографии в газетах, особенно часто они публиковались после первых выборов в парламент в ноябре 1945 года. И у меня нет ни малейших сомнений в том, что в данном случае я прав, а они — неправы.

Я пытался докопаться до сути, связаться с возможными свидетелями, с семьей Реннера, с его бывшими секретарями. Мне много помогла в этом дочка Копленига — она переводчица с русского, переводила Солженицына. Она попыталась связать меня с сыном и дочерью Фюрнберга, но из этого ничего не вышло: они не хотели встречаться с эмигрантом, поскольку были истовыми коммунистами. И в конце концов, анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, что, очевидно, этот восьмой член Комитета, убитый моими солдатами, был какой-то значительной фигурой: может, австриец, принадлежавший к одной из этих партий, может, союзник — американец или англичанин, и сообщить о том, что его убили советские солдаты уже фактически после освобождения Вены, было крайне неловко. Видимо, лицам, которые вели переговоры с советской стороной, порекомендовали не упоминать об этой смерти. В то время Вена уже была наводнена чекистами, смершевцами, их присутствие ощущалось в течение многих лет, и постепенно эта легенда так и прижилась.

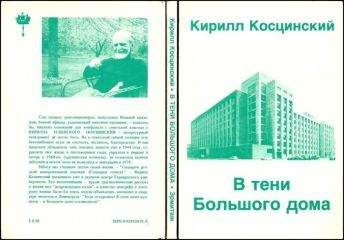

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА: В арихиве Кирилла Косцинского (псевдоним К. В. Успенского) мы обнаружили письмо, полученное им от фронтового товарища накануне эмиграции и имеющее непосредственное отношение к описанным здесь событиям. Позволим себе привести отрывок из него, сохраняя орфографию подлинника:

...Будешь в Вене, передай ей привет от меня. Если будите иметь свободное время в г. Вена, зайдите в венский театр. Мы ведь вели бой за него. Вы безусловно помните, как тов. Фриц накрыл нас артогнем, только провода трамвайные посыпались, а мы вбежали в дом против театра. Когда артобстрел прекратился, мы вышли во двор. Наши солдаты вышебли из руки Ренера пистолет, с ним было еще два человека. Когда Вы с ними заговорили они кинулись к вам. Если бы Вы не появились, я не знаю, что было бы с этим Ренером. Вобщем Вы позвонили в штадив, а они дальше и к нам в скором времени прибыл Член военного совета генерал Шипилов и увез их в штаб армии, а впоследствии этот Ренер оказался президентом Австрии.

В конечном итоге он был на стороне американцев. Я потом думал, вот нелегкая вынесла этого Успенского и не дал солдатам поговорить с ним на солдатском языке.

ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ И ДРУГИЕ[10]

Если бы в мае 1946 года на углу Невского и Садовой не обрушился кусок карниза Публичной библиотеки и не убил бы проходившую мимо женщину, да еще не окажись эта женщина женой достаточно заметного партийного деятеля, я вряд ли имел бы возможность написать этот рассказ, который, собственно, и не рассказ, но описание совершенно конкретной и в известном смысле трагической истории.

Так что договоримся сразу словами одного алкаша, оказавшегося однажды моим соседом по автобусу: «Это не факт, а случай из действительной жизни».

А может быть, этот увесистый кусок штукатурки, которого, впрочем, я никогда не видел, так как в это время все еще служил в оккупационных войсках и, так сказать, «оказался на месте преступления» только через год, — может быть, этот кусок карниза лишь ускорил развитие событий, подтвердив лишний раз известное марксистское положение о роли личности (и, конечно, случайности) в нашей весьма грустной истории.