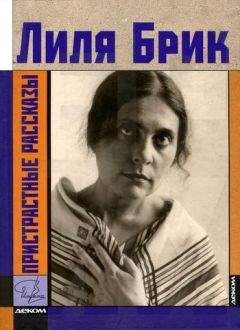

В ней ничего не было от «реликвии», хотя многие стремились лицезреть ее именно в ореоле великой возлюбленной. И бывали приятно разочарованы — никакой величавости. Войдя к ней в дом, вы с первых же минут видели с ее стороны внимание и любезность. Но все же было в ней нечто, что заставляло вас соблюдать дистанцию — чувствовалось, что она значительна истраченной на нее страстью и поэтическим даром гениального человека. Это ощущали все. Она прожила жизнь в сознании собственной избранности, и это давало ей уверенность, которая не дается ничем иным. И в то же время вас поражала ее простота, та самая, которой обладают люди воспитанные и внутренне интеллигентные.

Марина Цветаева была уверена, что «внушать стихи — больше, чем писать стихи, больший дар Божий, большая богоизбранность». А Борис Пастернак писал:

Быть женщиной — великий шаг,

Сводить с ума — геройство!

Лиля Брик была из тех, кто и внушал стихи, и сводил с ума. Такой она навсегда вошла в жизнь Маяковского с первых минут, как он ее увидел. В ней так и осталась загадка — что это за женщина, о которой говорят вот уже скоро сто лет? Что же в ней было такого? За долгие годы сменилось поколение, кто помнил ее молодую, рыжеволосую, рядом с поэтом. Судя по фотографиям, стихам и воспоминаниям, она была красавица и очень умна. Даже враги, а недостатка в них Лиля Юрьевна никогда не испытывала, не оспаривали ее интеллект, очарование и красоту. Виктор Шкловский, который никогда ее не идеализировал, вспоминал: «Она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно. Такой описывал женщину Шекспир». Несмотря на комплиментарную характеристику, ЛЮ не раз говорила, что «Витя многое путает».

«Это одна из самых замечательных женщин, которых я знаю», — сказал Валентин Катаев.

Зачем же он так много наврал про всех в «Траве забвения»?

Но он так хорошо написал там о вас.

Ну и что? Я ведь не падка на лесть.

Николай Пунин, по учебнику которого «История искусств» училось не одно поколение, писал: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения. У нее торжественные глаза. Есть что-то наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками… Эта самая обаятельная женщина много знает о человеческой любви и любви чувственной».

Воспоминаний о ней еще при жизни, да еще на разных языках, были написаны горы. Прочитав комплиментарные, она, иногда, усмехаясь говорила: «Может быть». Но сердилась, когда лгали, путали годы, имена, цитаты стихов или даже города, не столько из-за себя, сколько из-за Маяковского. Поскольку они с поэтом были навсегда крепко связаны, скручены стихами, это не могло оставлять ее равнодушной. Временами мне казалось, что она больше любила его поэзию, чем его самого. Повторяю — казалось.

А вот Леонид Зорин, уже из нового поколения, общаясь с ней раз-другой в последние годы, удивительно точно уловил ее суть, написав лишь абзац:

«Лиля Юрьевна была яркой женщиной. Она никогда не была красива, но неизменно была желанна. Ее греховность была ей к лицу, ее несомненная авантюрность сообщала ей терпкое обаяние; добавьте острый и цепкий ум, вряд ли глубокий, но звонкий, блестящий, ум современной мадам Рекамье, делающий ее центром беседы, естественной королевой салона; добавьте ее агрессивную женственность, властную тигриную хватку — то, что мое, то мое, а что ваше, то еще подлежит переделу, — но все это вместе с широтою натуры, с демонстративным антимещанством — нетрудно понять ее привлекательность».

К смерти она относилась философски: «Ничего не поделаешь — все умирают, и мы умрем». И хотя как-то сказала: «Не важно, как умереть — важно, как жить», — свою смерть заранее предусмотрела; «Я умереть не боюсь, у меня кое-что припасено. Я боюсь только, вдруг случится инсульт и я не сумею воспользоваться этим «кое-чем».

Тогда об этих словах все забыли. Но не она. В своем дневнике через два месяца после смерти Маяковского она сделала надпись: «Приснился сон — я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: «Все равно ты то же самое сделаешь».

Сон оказался вещим. И вот, когда ей было уже восемьдесят шесть лет, рано утром она упала у себя в комнате, сломала шейку бедра и оказалась обреченной на неподвижность.

Вскоре мы перевезли ее на дачу в Переделкино. Там было просторнее, свежий воздух, густо цвела сирень. Уход за ней был прекрасный, но она не чувствовала улучшения и становилась все грустнее и грустнее. «Я живу только потому, что мучаюсь», — сказала она. Что можно было возразить?

…Был последний месяц лета 1978 года, когда неизменно желтело и краснело кленовое дерево — оно было особенно красиво за забором у Бориса Пастернака. Днем бывало спокойно, люди не приезжали без ее разрешения. Тихо-тихо. Больная, она подремывала, листала книги, вспоминала… Память, как длинная вечерняя тень, не покидала ее. «Знаешь, я теперь время от времени влюбляюсь в разные стихи Володи. Иногда они мне снятся. Иногда снятся чужие, старинные. Но Маяковский — каждый день. Сегодня вот это:

И бог заплачет над моею книжкой!

Не слова — судороги, слипшиеся комом; и побежит под небом с моими стихами под мышкой и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

Как-то утром проснулась и говорит:

Опять снилось стихотворение Володино, начало забыла, но конец помню:

Опавшим лепестком под каблуками танца…

Это из неоконченного.

Я знаю, найди мне.

Прочла, отвернулась и больше ничего не сказала. И на следующее утро почти прошелестела: «Останемся только ты и я, бросающийся за тобой из города к городу».

Она была в печали, грустна и молчалива. С каждым днем все больше слабела, была подавлена зависимостью от окружающих — словом, понимала необратимость болезни.

Как-то вздохнула стихами Бальмонта: «Уходящие тени, уходящие тени уходящего дня…»

И вечером вдруг сказала: «Подумай только, сегодня впервые в жизни я не взглянула на себя в зеркало». И перед сном сказала каждому «спасибо». Хотя, казалось бы, за что? Но потом мы поняли, что так она простилась с каждым, кто был с ней рядом все эти дни…

4 августа 1978 года, когда муж ее уехал в город по делам, Лиля Юрьевна попросила работницу принести ей воды. Та подала стакан и ушла на кухню. И тогда Лиля Юрьевна достала из-под подушки сумку, где она хранила это самое «кое-что»… В простой школьной тетрадке, которая лежала у нее на кровати, она написала слабеющей рукой:

«В моей смерти прошу никого не винить. Васик! Я боготворю тебя. Прости меня. И друзья, простите. Лиля».