А Бор увидел: не надо искать путей для такого избавления.

В равноправии несовместимых черт нет конфликта с природой. Надо признать законность их сосуществования. Надо понять, что они не борются, а действительно сосуществуют! — настаивал в своем монологе Бор.

Да ведь и впрямь: законно ли говорить, что волнообразность электрона борется с его корпускулярностью? Можно ли утверждать, что координата и скорость, одновременно неопределимые, соперничают между собой? Философски это издавна называется борьбой противоположностей. Но физически механизм этой борьбы таков, что прежде он оставался неизвестным диалектике природы: тут противоположности выходят на арену физических взаимодействий не вместе — между ними не происходит схватки. И нет ни победителей, ни побежденных.

Нет эксперимента, в котором бы свет или электрон демонстрировали сразу, в одном событии, обе свои несовместимые классические черты. Они обнаруживают либо волнообразность, либо корпускулярность. В первом случае физик наблюдает интерференцию — наложение волн, во втором — выбивание электрона фотоном. Или что–нибудь в этом роде.

В такой раздельности нужных для дела опытов нет ничего таинственного. Надо каждый раз — снова и снова — отдавать себе отчет, что подопытные объектики у микрофизики — кентавры. Экспериментирование с ними напоминает обращение с биноклем: нельзя заглянуть в него сразу с обеих сторон — уменьшающей и увеличивающей. Его надо переворачивать — вести раздельные наблюдения. И в свойствах бинокля нет конфликта с природой.

А каков мир на самом деле — «уменьшенный» или «увеличенный»? Оба зрелища равно реальны. Но показывают: то, что мы наблюдаем, зависит от способа наблюдения. Не существование мира от этого зависит, — он–то существует, нимало не заботясь о тревогах физиков! — а зависит от этого другое: что и как мы в нем видим. (Загляни в бинокль крот с любой стороны, он не увидел бы вообще ничего: для его бедного и робкого познания окружающего это слепой физический прибор.)

Нет конфликта с природой и в раздельных экспериментах квантовой физики. Природа самим своим бытием ставит такие эксперименты беспрерывно.

…Синее небо над нашей головой — результат рассеяния солнечного света на скоплениях атмосферных молекул. Если угодно, можно выразиться и так: это Солнце измеряет местоположение молекул воздуха и для этого насылает на них фотоны, которые и фиксируют более или менее определенные координаты. Не имеет значения, что при этом никто не ведет лабораторного дневника.

…Атом водорода в стационарном состоянии — тоже результат нечаянного эксперимента. Это электрон поставил опыт по измерению силы притяжения встречного протона и вот — попался на незримую цепь.

В одних явлениях природы микрокентавры ведут себя как частицы, в других — как волны. А что они такое на самом деле? Ответ очевиден: и то, и другое.

Но тут вспоминается, как шутил академик Ландау: «Частицы–волны — это обман трудящихся!» И уже вполне серьезно советовал избегать этого словоупотребления: «Оно ничего не дает» — даже в популярном рассказе об идеях квантовой механики. И повторял свою излюбленную мысль, кажется, впервые высказанную им на столетии со дня рождения Планка (Москва, 1958):

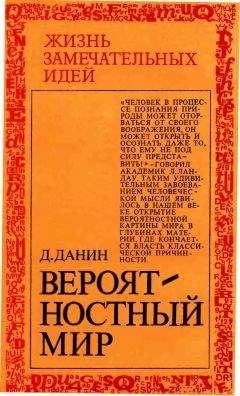

«…Человек в процессе познания природы может оторваться от своего воображения, он может открыть и осознать даже то, что ему не под силу представить».

Вероятно, Ландау в своих научных исканиях и вправду уже не нуждался в услугах воображения. Но каково нам? Сдвоенный образ волны–частицы, именно благодаря своей непредставимости — при том, что врозь волна и частица представимы прекрасно, — помогает нашему воображению освоиться хотя бы со всей необычайностью микромира. И понять, почему эта необычайность понуждает исследователей отрываться от своего воображения. Не потому ли сдвоенный образ частицы–волны начиная с 25–го года высоко ценил Нильс Бор? И однажды, давая интервью о своих надеждах теоретика, Ландау тоже разрешил себе использовать этот «обман». А ссылку на Бора встретил быстрым ответом: «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку!» И рассмеялся.

Странность грамматики микромира в том и заключается, что классически несовместимым образам или понятиям природа предоставила право дополнять друг друга — не исключать, а дополнять. Доведенное до крайности, до полной несовместимости, зло противоречивости превращается в благо дополнительности.

Вот что в феврале 1927 года привез с собою из Норвегии Бор, как смог в этом убедиться Гейзенберг, слушая неумолимую критику своих огрехов.

Его детские слезы в тот памятный час иссякли быстро. Новой размолвки не произошло. Критические соображения старшего младший принял, как должное, и все исправил. И может быть, тогда же или чуть позднее понял вслед за Бором, что соотношение неопределенностей — частное проявление более общего, еще не до конца оформившегося принципа дополнительности.

Замечательная математическая формула для связи неопределенностей ясно показала, что совместное знание несовместимого возможно с ограничениями, которых не устранить. И для полноты описания изменчивой, вероятностной микрореальности надо выводить на сцену взаимоисключающие картины явления как дополнительные. Без этого охватить пониманием целое не удастся.

…Шли годы и десятилетия. До конца своих дней Нильс Бор постоянно убеждал ученых коллег из других областей знания — биологов, психологов, языковедов, историков культуры, — что принцип дополнительности может и для них служить путеводной нитью. Короче: он придавал этому принципу общефилософское значение. И с течением времени все больше исследователей приходило к признанию его правоты. Но это другой рассказ.

А сам он незадолго до смерти так ответил на вопрос ассистента, заметное ли место занимала в его научном творчестве работа над философскими проблемами познания: «В некотором смысле это была моя жизнь!»

В глубоком смысле это была жизнь и самой квантовой физики в эпоху бури и натиска, когда в борении страстей рождалась картина вероятного мира природы…

Глава заключительная. Конца не будет.

Я описываю характеры, положения, детали, особенности с единственной высшей целью: представить действительность… как видение, движимое выбором и свободой, как определенный вариант среди других вариантов.

Б. ПАСТЕРНАК (XX век)1

Поздней осенью 1927 года — точно затем, чтобы дать на шей хорошей истории впечатляющее завершение, — встретились вместе чуть ли не все ее ведущие участники.

Они встретились на 5–м конгрессе Сольвея.

Среди 32 делегатов были: Антон Лоренц и Макс Планк, Альберт Эйнштейн и Пауль Эренфест, Нильс Бор и Макс Борн, Луи де Бройль и Эрвин Шредингер, Вильям Брэгг и Петер Дебай, Вернер Гейзенберг и Вольфганг Паули, Поль Дирак и… впрочем, не довольно ли? Кажется, никогда еще в эпоху бури и натиска не бывало такой представительной встречи физиков разных поколений — от семидесятилетних до двадцатилетних.

Вспомним: на 1–м конгрессе Сольвея, когда теперешние двадцатилетние были еще мальчиками, а теперешние старики пребывали в поре своей зрелости, председатель ствовавший Лоренц поставил задачу создания механики микромира. Миновали шестнадцать лет, и вот желанная механика возникла. Снова председателем был Лоренц. И так естественно бы прозвучали из его уст слова благодарной признательности тем, кто эту механику создал. Но ожидаемые слова не прозвучали: искомая механика нашлась, однако не оказалась желанной для великого классика! И на 5–м Сольвее ей пришлось пройти «боевое крещение», как выразился впоследствии Гейзенберг.

Старейший из присутствовавших, Лоренц яснее и проще всех своих единомышленников высказал недовольство картиной вероятностного мира в глубинах материи:

— Представление о явлениях, которое я хочу себе составить, должно быть совершенно… определенным. Для меня электрон — это частица, которая в каждый данный момент находится в определенной точке пространства. И если электрон сталкивается с атомом, проникает в него и после многочисленных приключений покидает этот атом, то я… представляю себе некоторую линию, по которой электрон двигался в атоме.

Что могли возразить старейшему более молодые? Тут даже не было предмета для спора. Он просто возвращал их к началу начал — к их собственным, мучительным и напрасным, бессонным попыткам эту «некоторую линию» найти в эксперименте и описать уравнением. Лоренц не опровергал квантовую механику, а просто отвергал. Но ощутили ли участники конгресса, что втайне им руководило трагическое чувство?

Он, создатель классической теории электронов, видимо, сознавал неотвратимость нового физического миропонимания. Иначе он в ту пору не сказал бы академику Иоффе то, что сказал: