вас наедине, чтобы вы узнали друг друга получше.

Лба ван Геера коснулись губы.

— Прощай, сын мой, — грустно сказал Машиах. — Не думаю, что мы когда-нибудь еще с тобой встретимся.

Он ушел, чародей почувствовал это. Наступила напряженная тишина, в которой слишком неожиданно и громко прозвучали слова, произнесенные Эрвином Месмером:

— Постарайся расслабиться и ни о чем не думать. Так тебе будет легче.

А потом в мозг ван Геера вгрызлось тупое сверло пронзительной боли.

* * *

Ночной сторож сада герцогини Анны заворочался на импровизированной койке в сторожке, продрал глаза и сел, широко зевая. За долгие годы службы его организм привык обходиться без часов и просыпаться в строго назначенное время — на рассвете, чтобы совершить обход и открыть запертые на ночь ворота. Такое поразительное умение надежно оберегало сторожа, и за десять лет он еще ни разу не попался спящим на посту. Хозяева сада, конечно, переживали за древние скульптуры, но не настолько, чтобы подниматься среди ночи с уютной постели и проверять добросовестность работника.

Старик выбрался из сторожки, кутаясь в старую шинель, зябко поежился и потянул носом еще прохладный, свежий анрийский воздух, пропитанный сыростью предрассветного тумана. Где-то на аллее в густых кронах тополей и кленов все еще пел соловей. Шелестела листва на легком ветру. День обещался быть теплым и погожим.

Сторож потер глаз, завернул за сторожку по малой нужде, а потом отправился в обход.

Он привычно бродил по аллеям и с плохо скрываемым возмущением разглядывал мраморные статуи голых мужчин, женщин, детей, животных, а иногда дикой, почти дьявольской помеси голых людей с животными: у кого-то были звериные головы, у кого-то — звериными были иные примечательные и не очень части тела. Язычники, что с них еще взять. Сторож доживал шестой десяток, был отставным солдатом и пламенным ваарианнином, и языческий разврат больно задевал его чувства, поэтому он почти с благосклонностью относился к мраморным мужикам с козлиными копытами или львицам с женскими головами — хотя бы срам шерстью прикрыт.

Выйдя на дальнюю аллею, самую тенистую во всем саду, куда обычно благородные господа забредали разве что во время полуденного зноя, сторож вдруг остановился и потер глаза кулаками. Не помогло: из тумана по-прежнему проступала черная человеческая фигура, сидящая на скамейке под дубом.

Сторож выпятил впалую грудь, напуская грозный вид, и решительно зашагал по дорожке, хрустя гравием под сапогами.

Он приблизился к нарушителю, сурово взглянул на него из-под бровей. Невольно отвлекся на мраморную статую на постаменте рядом со скамейкой — обнаженную женщину с птичьими крыльями, стоявшую на одной ноге и как будто готовившуюся упорхнуть. Наверняка, то была давно мертвая языческая богиня с вычурным илойским именем, но сторож называл ее просто «Голая баба с сиськами и крыльями» и каждый раз желал ей уж наконец-то взлететь с постамента и успешно не вернуться, чтобы не смущала своим бесстыжим мраморным хозяйством честной народ.

Сторож раскрыл было беззубый рот, но не окликнул нарушителя, лишь нахмурился и подозрительно присмотрелся внимательнее. Смотрел долго, с минуту, не меньше, прежде чем со страхом понял, что нарушитель как будто и не дышит. Не то чтобы сторожа пугал мертвец на скамейке, просто ему очень не хотелось объяснять начальству, как покойник пробрался в запертый на ночь сад и почему испустил дух именно здесь.

Сторож подкрался к мертвецу и осторожно протянул морщинистую руку, чтобы ткнуть в плечо.

Покойник внезапно распахнул веки и цепко впился в старика взглядом, словно только и ждал, когда тот захочет его растормошить. В тумане могло показаться, что вместо глаз у покойника лишь пустые бельма.

— Мать твою ети! Свят-свят! — отпрянул сторож, осеняя себя спасительным святым пламенем.

Покойник моргнул, прищурился, изучая перепуганного старика. Затем молча встал, развернулся и зашагал по гравиевой дорожке, не издавая ни звука и растворяясь в утреннем тумане.

Сторож посмотрел вслед, просеменил к скамейке, сел, потер глаза, а потом огладил седую бороду, крепко задумываясь: не привиделся ли ему поутру старый герцог, которого, по слухам, утопил любовник распутной герцогини в здешнем пруду, и не пора ли завязывать с чаркой на ночь для согрева?

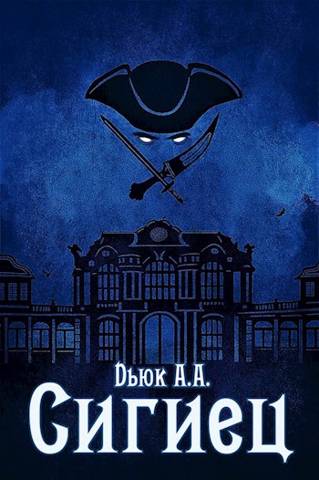

Бруно потянулся, чтобы почесаться за ухом, но вовремя одернул руку и сунул ее в карман. На лбу у него уже не было написано, что он нищий из Модера, но от старой привычки чесаться на нервах стоило все же избавиться и вести себя спокойно, непринужденно. Учитывая, что стоял Бруно на Тресковой напротив ломбарда Толстого Тома в обществе сигийца. А сигиец, как Маэстро уже успел убедиться, если отправляется на встречу с кем-нибудь, то завтрашние газеты обязательно разразятся сенсационными новостями об очередной жертве дерзкого убийцы, растворяющегося в воздухе.

Бруно чувствовал себя неуютно. Он не понимал, откуда взялось такое предчувствие, неумолимо перерастающее в уверенность, что очень скоро, возможно, уже даже завтра, придется обходить стороной не только Модер с окрестностями, но и Новый Риназхайм, а это уже практически треть Анрии.

Маэстро сунул в рот сигару и чиркнул спичкой. К курению он пристрастился еще на флоте, но, оказавшись на берегу, Бруно довольно редко удавалось раздобыть табаку. Разве что когда у пьяных матросов случался приступ щедрости. Сейчас же, когда вдруг появились деньги, он не отказал себе в удовольствии купить пару-тройку сигар. Маэстро планировал растянуть их на несколько дней, однако, стоя напротив ломбарда Толстого Тома, испытывал острую потребность закурить.

— Слушай, а оно точно того стоит? — спросил Бруно, выпуская дым.

— Что? — отвлекся от разглядывания ломбарда сигиец.

Он избавился от кабирского мундира, оделся вполне по-ландрийски, правда, выделяться в толпе все равно не прекратил. Тяжелый кожаный плащ и треугольная шляпа, снятая с головы Кристофа, делали его слишком старомодным для нынешнего века. Однако смена одежды удивительно преобразила и самого сигийца: теперь он больше не походил ни на кабирца, ни на сельджаарца, ни на гутунийца. Его физиономия тоже стала вполне себе ландрийской. Такие загорелые рожи можно встретить в Анрии на каждом углу, но чаще всего на рынках выбивающими «ренту» с лоточников и мелких лавочников.

— Ну, — Бруно глубоко затянулся, — разумно ли ссориться с риназхаймскими? Я понимаю, ты слегка того и тебе все равно, но…

— Нужен меч, — сказал сигиец.

— Ага, именно поэтому ты не взял с собой деньги? — нервно усмехнулся Бруно, стряхнув пепел.

— Он не собирался его продавать.

Маэстро отучился подвергать безапелляционные заявления сигийца сомнению.

— Но ты меч все равно заберешь, так?

— Да.

— Ясно, — вздохнул Бруно. — Ты какие цветы любишь?

— Что?

— Не подумай, — примирительно поднял руку Маэстро. — Я просто интересуюсь, какие тебе цветочки на могилку приносить? Мне-то все равно, — пожал плечами Бруно, — меня утопят. А вот тебя где-нибудь закопают… ну, то, что от тебя останется.

— Это была шутка? — спросил сигиец.

— Хотелось бы. — Бруно выпустил в алеющее закатное небо ароматный дым. — Да, боюсь, нет.

Сигиец не отреагировал, вновь повернулся к ломбарду, а потом шагнул с тротуара на дорогу.

— Будь здесь, — сказал он, не оборачиваясь.

— Ага, — сплюнул табачную горечь Бруно, — да куда уж я денусь-то. Кроме как на тот свет, — добавил он шепотом.

Маэстро отрешенно проследил, как сигиец переходит пустую дорогу, затем оглянулся по сторонам. На углу дома в конце улицы собиралась подозрительная компания. Честных анрийцев к закату на Тресковой почти не осталось, однако она и не думала пустеть. Просто на смену честным анрийцам выходили обычные.

Бруно отошел к стене неказистого двухэтажного дома, прижался спиной к облупившейся кирпичной кладке, затянулся сигарой. Задрав голову вверх, он выпустил в небо табачный дым, взглянул на открытое окно на втором этаже, откуда доносились приглушенные отголоски семейной ссоры. Немного подумав, Бруно отступил на пару шагов в сторону, вновь запрокинул голову. На карнизе крыши собиралась стайка голубей. Маэстро любил летучих крыс разве что в жареном виде, поэтому сдвинулся еще дальше, а потом и вовсе подпер собой угол дома и принялся терпеливо ждать, надеясь, что сигиец не станет долго затягивать свою деловую встречу.

* * *