— Надеюсь, Бари, — проворчал шеф, — у вас не все такие друзья?

— Только в Лондоне. Вы там бывали?

— С неудовольствием.

По рокоту голосов, покатившихся на нас, словно морская волна, я догадался, что идет Третти. На нее нельзя смотреть не прищурив ресниц, даже на экране телевизора. Третти состоит из двух огромных глаз.

— Привет, старина Боби! Так это вы мой страж? — мягкий, ранящий душу, затыкающий глухотой уши, звучал ее голос за моей спиной. Я сдерживал себя, чтоб не оглянуться раньше времени. — Так это вы моя палочка-выручалочка, Бари? Я смотрю все ваши репортажи!

Я поднялся. Задохнулся от внезапно наступившей южной ночи. Черный кусок шелка, спеленавший половину стройной, гибкой фигуры, золотые пластины на золотых нитях поверх шелка — все это не в счет, это не сама Третти. Третти — два черных, искрящихся светом камня на невыразительном лице, два обжигающих солнца, если солнца можно представить черными.

— Здравствуйте, Джеймс!

Голдрин встал, наклонился, поцеловал руку. Не сказал ничего.

Третти села напротив меня. Адамс стоял за креслом, опустив руки на спинку.

— Так что, Бари? Что будем делать? — Она нагнулась ко мне.

— Видите ли, мисс Табор… — начал я. И чуть было не сболтнул, что надеюсь поймать террористов. Но Боби, оценив ситуацию, вовремя перехватил инициативу:

— Придется петь!

Он видел, как по лестнице, перескакивая через ступени, бежит легким спортивным шагом сам Эдинтон, главный оркестрант ресторана «Джони», композитор, импровизатор блюзов, пианист, трубач и дирижер, — самый молодой, как вещала афиша, и самый талантливый знаток музыкального детства Америки.

— Мисс Табор? — Эдинтон вырос рядом с Адамсом, явно его не замечая, за спинкой высокого кресла Третти. — Третти, мой оркестр будет на седьмом небе, если нам выпадет честь аккомпанировать вам…

Я с изумлением обнаружил, что знаменитый композитор — тот самый негр, который прервал мой разговор со старой американкой. Когда видишь человека в красных носках и с таинственной наколкой на руке, в голову лезут дикие предположения, вроде истории с застреленным парнишкой Нонни. Я не сомневался, что не ошибся, что буква «Н» скрывается под фраком Эдинтона, но скорее всего это автограф одной из романтических ошибок молодости, когда афиши и пластинки Эдинтона не заполнили еще мир.

— Третти, ваше слово…

Лицо Эдинтона было влажным, а розовая ладонь — горячей. Третти медленно встала, протянула узкую ладонь.

Они спустились под аплодисменты к оркестру.

Тишина.

Третти замерла на самом краю сцены.

Меня с первых же звуков пронзили внутренняя боль ее голоса, произнесенные шепотом слова:

Чтобы знал я, что все невозвратно,

чтоб сорвал с пустоты одеянье,

дай, любовь моя, дай мне перчатку,

где. лунные пятна,

ту, что ты потеряла в бурьяне!

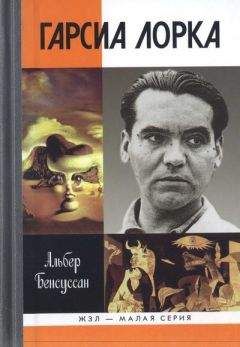

Неужели снова Гарсиа Лорка? Меня поразило совпадение. Третти… Мой дед Жолио, мечтавший о синей пасхе, белом сочельнике… Его подруга детства Ева… Наконец, я… Какие могут быть тут параллели?

Чтобы знал я, что все пролетело,

сохрани мне твой мир пустотелый!

Небо слез и классической грусти.

Чтобы знал я, что все пролетело!

Третти пела, а я думал о Марии. «Где ты? Почему молчишь?»

— Что за черт! — проворчал слишком громко старина Боби, массируя сильной своей фигурой кресло. — Зачем ей это нужно?

— Это романс на стихи Лорки, — пояснил Адамс, не сводя глаз со сцены. — Композитор…

— Бари! (По громкому шепоту Боби я догадался, что он вскипел.) Этот тип, — Боби возмущенно кивнул в сторону Адамса, — вероятно, принимает меня за начальника полиции Нью-Йорка?

Я вертел головой, не понимая, из-за чего затевается скандал.

— Принимаю вас за того, кто вы есть! — резко ответил Адамс. — Это «Ноктюрн пустоты» Лорки. Коронный номер Третти…

— Тихо! — Я замахал на них руками. Слишком притягивал грустный, чуть вульгарный голос Третти, звучавший чертовски к месту в этом сумасбродном вечере, обволакивающий весь зал, весь небоскреб, голос.

Оркестр импровизировал.

Чтобы знал я, что все миновало,

чтобы всюду зияли провалы,

протяни твои руки из лавра!

Чтобы знал я, что все миновало.

И тут я чуть не расхохотался, взглянув на приятелей. Боби сидел как изваяние правосудия, сложив руки на широченной груди: казалось, он прикидывает, сколько лет лишения свободы дать этому нахалу англичанину. Адамс замер за спинкой кресла Третти, кивая в музыкальных паузах головой. Он, вероятно, подсчитывал будущий гонорар.

Голдрин очень внимательно, не реагируя ни на что, смотрел на сцену.

Теперь-то я вспомнил, что это «Ноктюрн пустоты» Гарсиа Лорки. Стихи, которые с таким настроением исполняла Третти, были посвящены страданиям поэта в Нью-Йорке. «Я в этом городе раздавлен небесами…» Поэт не принял Нью-Йорк! Черт бы взял весь этот Нью-Йорк!.. О чем я и собирался сообщить шефу Чикаго Боби.

Но, посмотрев на него, поостерегся.

Я не знал тогда, что единственный сын Боби много лет назад по неизвестной причине, как говорят из-за любви, — рванул в себя заряд охотничьего ружья именно в Нью-Йорке.

Третти заканчивала песню:

Чтобы знал я, что нет возврата,

недотрога моя и утрата,

не дари мне на память пустыни —

все и так пустотою разъято!

Горе мне, и тебе, и ветрам!

Ибо нет и не будет возврата[2].

Третти ушла со сцены, стала медленно подниматься по лестнице. Треск аплодисментов сопровождал каждый ее шаг. Чувствовалось, что она устала.

— Извините, мистер Боби. — Адамс театрально раскланялся из-за кресла. — Я не знал, что вы это вы. Спасибо, Джон!

— Уходи, парень, — взбрыкнул старина Боби. — Немедленно уходи вместе с ней, пока я не передумал!

Адамс от неожиданности развел руки в стороны, расставил пошире ноги; вся его плотная фигура двинулась на Боби.

— Я сразу вас не признал, чикагский Боби. — И это была сущая правда англичанина. — Я готов вызвать вас на дуэль. В фехтовальный зал королевского дворца!

— Даже в детстве не увлекался шпагой, — отреагировал немедленно Боби. — Как насчет пистолетов?