Артур уронил листы на стол, глаза нестерпимо болели, почерк у госпожи Моммзен тот еще, словно книга на восточном языке, который близок твоему, но о смысле трети слов приходится догадываться, фантазировать, перечитывать, как Павича. Сколько времени он здесь сидит, как в музее? Все ушли; наверное, по улицам бредет рассвет; «кофе по-венски, пожалуйста»; новая официантка, сменилась, волосы русые, завиваются, как виноград, мадонна Литта. В «Красной Мельне» все чашки из глины, пузатые, красные, представляется, из таких Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак пиво потягивали; здесь подают кофе; Артур греет о бока кружки замерзшие кончики пальцев, словно пришел с зимы. Но народу, оказывается, полно; задевают локтями, утащили из-за столика все стулья; день рождения чей-то, художники, в толстых свитерах, грубых джинсах, заляпанных красками; «я же не хожу с плакатами премьер, — думает раздраженно Артур, — или в толстовке с Расселом Кроу; тоже мне, пекарь белый, весь в муке, кочегар черный, весь в угле…» Письмо бурлило в нем, как океан, — хотелось расплескать, облить, поделиться, как хлебом. У стойки стоял Юрген, чужой совсем, оранжевые конверты «Кодака» рядом, черный свитер, перхоть на плечах, стакан с «Кровавой Мэри»; ждет заказ, в общем веселье не участвует, просто пришел поесть. «Привет, ты откуда?» «из Чечни, из Хорватии; пустоши, разрушенные земли; из Египта, не ходите, дети…» — обгорелый трогательно нос. Наконец сквозь общий ор и локти принесли заказ: отбивная с яичницей, картофельный салат; ест, пьет, как паровоз; Артур ковыряет «Цезарь»; «ты куда сейчас?» «домой, наверное, снять ботинки, поспать».

— У меня дома водка есть, «Мягков», красная, пошли пить, фильм ужасов посмотрим.

— Не, я только с дороги, и еще слышал, ты живешь с парнем, а я с пидорами в их доме не пью.

— Тупой ты. Юрген, я тебе не секс предлагаю, ты мне не нравишься; посмотри на себя, неряха; я хотел с тобой фильм ужасов посмотреть, тот, старый, «Голоден как волк», помнишь, мы разговаривали?

— А-а, черно-белый… Я засну; а в чем дело?

Артур показал письмо — уже смятое, как одежда из тонкой ткани, в которой проходили весь день, устали.

— Это от жены того актера, что сошел с ума и выбросился из окна; оказывается, окна ее комнаты; но все так сложно, так красиво, как вальсу учиться…

— Как она узнала о тебе, а ты о ней?

— Она написала мне в ответ на мою статью о нем.

— Круто; она старая, наверное; лыка вяжет?

— Вяжет. Крестиком вышивает почти… Она не актриса, не моделька… я вообще не задумывался никогда, кем могла бы быть его жена. Ее дед за историю Древнего Рима получил Нобелевскую премию. И она тоже историк, преподает где-то в университете; за тридевять земель. Я словно влюбился. Мне кажется, что я поднимусь сейчас по лестнице из «Красной Мельни» — и попаду не на улицу Святого Каролюса, с фонарями, тополями, «тойотами», а в какой-нибудь красный, с закатом, с каменной мостовой Лондон конца девятнадцатого века, и там по Уайтчепелу Джек Потрошитель бегает; или шагну со ступенек — и сразу в космос, во Вселенную, в звезды, упаду в невесомость, поминай как звали, «Аполлон-13»…

— Напишешь ей?

— Нет. Не знаю. Зачем? О, спасибо вам за письмо, за откровенность. Она не ждет от меня ответа. А мне сказать ей нечего. Я скучный. У меня скучная молодость.

— Ладно, тогда путешествуй и отправляй открытки из разных мест с видами соборов.

— Буду.

— Но теперь-то не скучная.

— Теперь нет. Чудесная история со мной приключилась, правда? Положу письмо в ящик стола, потом другими бумагами завалю, вырезками из журналов, забуду; а потом окажется, что она была самая главная — за всю жизнь.

«Белая женщина, похожая на лампу и луну одновременно, мы встретимся с ней в городе, полном серебряного дождя… каждый в этом городе богат, но не настолько, чтобы все проиграть в казино…» — это была последняя песня, которую Кай поставил в эфир в свою смену — на маленькой FM-радиостанции для большого ночного города из песни, из рекламы, из фильма вроде «Ворона» или «Город грехов»; Кай думал порой: это мир порождает песни или песни переделывают под себя мир? — постмодернизм, чудно это все; потянулся в кресле, спина хрустнула, как крекер. Матвей опаздывал, накидал на старый студийный черный пейджер кучу сообщений типа: «Извини, опоздаю, знаю, что б…ь, но она все никак не уходит, классный секс»; Кай смеялся, пил кофе — молотый «Якобс», в шкафчике красные чашки из глины и корица в пакетике; «Кай, а-а, я еще опаздываю, нет такси». Потом приехал — мокрый, красивый, густые широкие брови, карие глаза, румянец на все щеки, большой рот, руки тонкие и белые, совсем женские, бордовый свитер с горлом, темно-синие старые джинсы; «курить?»

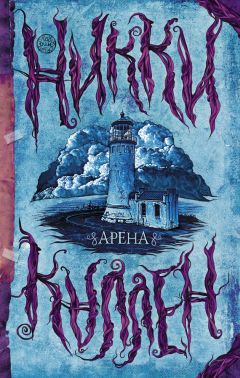

…Радиостанция «Туман» — это старый маяк; огромный, кирпичный, несколько щелей-окон без стекол, с дивным видом на море и камни внизу: русалки, принцы, корабли, полные сокровищ, Айвазовский, О'Брайен, самоубийства, вечность — пока поднимаешься по тонкой черной металлической лестнице винтом на самый верх, алтарь света — стеклянный зеркальный фонарь для огня был цел, но не работал; вокруг поставили пульты, компьютеры, шкафчики с кофе и дисками, микрофоны, натянули провода, провели свет искусственный; Кай обожал это место — центр Вселенной, Темная Башня из Стивена Кинга. Курили в одно из окошек-бойниц; далеко — за камнями, за дорогой — огни самого странного города на свете, похожие на причудливое созвездие, зонтик Джона Нэша; на губы попадал соленый дождь. «Опять дождь?» «да, мать его за ногу, третью неделю, ничего себе, да? да еще ливень такой, за шиворот, до такси не дозвониться, вечер пятницы, пришлось торчать на улице, ловить попутку» «какая сюда попутка?» «не знаю, но дядя довез, полная машина вещей: книги, овсяное печенье, газеты, клетка с хомячком» «беглец?» «наверное».

Последние десять лет город-порт пустел; словно его должно было затопить, как Атлантиду; обезлюдели целые кварталы, микрорайоны; ветер нес по асфальту все еще выходившие газеты — две утренние и одну вечернюю, с расписанием кинотеатров и вечеринок в клубах; никто их не подбирал и не выбрасывал в мусорные баки, чтобы оправдать существование; ливневки полны старых осенних листьев — три осени, четыре, пять… Люди просто что-то чувствовали, желудком, позвонками, как Рыбы, собирали самое ценное — не обязательно драгоценности, чаще всего как раз последние газеты, книги, овсяное или шоколадное печенье, хомяков, собак и кошек, старые фильмы вроде «Короля-Рыбака» и «Отеля “Миллион Долларов”» — и снимались с места, точно в поисках золота, святого Грааля… «Ты тоже скоро уедешь?» — по диплому Матвей был переводчиком с испанского и португальского; рассказал, что до секса ему позвонили по межгороду, предложили место на южном судостроительном заводе. «Да, я думаю — да, это Коста-Рика, это сильнее меня» «Коста-Рика… Звучит вкусно, как маслины».

Кай же был никем — так, ночной диджей; всегда с собой носил в рюкзаке из черного бархата сборник поэтов-символистов, переплетенный в красный, и биографию Нерона в папиросной бумаге, ну и еще бутерброды с полукопченой колбасой; был женат на девушке неземной красоты, с неземным именем — Венера — и воспитывал с ней общего ребенка — мальчика Руди; Матвей балдел от его сходства с Каем, такая человеческая химия. Докурили, Кай надел куртку, поехал домой, у него была своя машина — узкая, черная, низкая, словно гондола, а салон маково-красный; Кай курил и курил, он любил «Честерфилд», — и слушал, что ставил Матвей: «ганзов», Metallica, саундтрек к «Угнать за шестьдесят секунд»; из-за дождя и ухабин на дороге до города иногда сбивалось на соседнюю частоту — «Радио-любовь», куда звонили всякие девчонки и беспрерывно хихикали; эмблемой этого радио было розовое сердечко в нотных волнах; но ребята там работали нормальные, самые обыкновенные, иногда они встречались и играли где-нибудь в центре в бильярд; в городе осталось всего две радиостанции, а раньше было двенадцать; когда было двенадцать — играли на звание «лучших» и на ящик темного пива, теперь — так, спросить, кто как собирается дальше жить… Кая единственного, кажется, все устраивало и ничто не беспокоило, он был влюблен, как в стихи Рембо и Гиппиус, в свой почти полностью обезлюдевший район; супермаркет работал по-прежнему — круглосуточно, автозаправка тоже, и кинотеатр «Сатурн» — в нем всегда крутили «Титаник»; Кай проехал мимо, вывеска мигала и шипела, словно в нее попала вода и замыкало, лица ДиКаприо и Уинслет то пропадали, то вновь появлялись, точно яркий, прерывистый от настойчивого стука в дверь сон: «не открою, меня нет, дайте досмотреть». Когда в город перестали приходить новые фильмы, хозяин кинотеатра начал крутить старые и выяснять, какое кино людям в таком странном состоянии духа — в состоянии призраков — нравится больше всего; даже смастерил ящичек для заявок и опросов; оказалось, что «Титаник» Камерона. Билеты и попкорн продавались в любое время суток: хозяин жил в кинотеатре, рядом с архивом пленок находилась полноценная квартирка с кухней, спальней, ванной; нужно только постучаться к нему днем, а ночью позвонить с улицы — как в обычный дом. Иногда Кай и Венера выбирались на сеанс, который шел в три часа ночи; Руди спал надежно, крепко, сопя в завал разноцветных плюшевых медведей вместо подушек; он обожал медведей: «убить медведя — это то же самое, что убить ребенка»; шептались и целовались на заднем ряду. Кай мечтал заняться там любовью, но Венера всегда переживала — в сотый раз; «помните, прекрасная Роза, что я говорил вам про шлюпки?» «Кай, не кощунствуй», — била по рукам, потом сжимала их в самых переживательных моментах, не отводила глаз от экрана, а Кай смотрел на ее профиль, утонченный, как знание французской истории, и не мог оторваться, и смотрел фильм с ее лица… Тормознул машину возле супермаркета; по стеклам салона текла вода, сверкающая, как елочная мишура, в свете фонарей и витрин; Кай подумал о старых клипах, о женщинах в парчовых платьях с огромным декольте, о «роллс-ройсах», обложке Pop Trash; решил купить что-нибудь сладкое. Внутри магазина все было желтое: прилавки, корзинки, передники девочек и пакеты для покупок — словно кто-то с ума сошел от расставания; из покупателей — только он и мужчина в рабочей брезентовой куртке, в корзинке — пачка памперсов, сигареты, чай, хлеб; бродит, как потерянный. Кай купил виноград и кофе; вспомнил, что дома кофе закончился, хотя обычно всякие мелочи вспоминала Венера: сахар, соль, пена для ванн; ну все, надо побыстрее, она, наверное, волнуется, злится; ненавидит быть одна; «ты где, Кай?» — трезвонила она на радио, пока опаздывал Матвей; «я приготовила свинину с красным перцем». К ней так хотелось; он ставил ее любимые вещи: «10 капель» «Танцев Минус», «Come Undone» Duran Duran, HIM и Фрэнка Синатру; «понравилось?» «да, спасибо, очень мило; а Руди в ванне плескается, налила ему в воду жасмина, а я в черном платье со стразами»; она всегда носила вечерние платья дома, по хозяйству, когда никуда не собиралась, не писала свой огромный католический роман за старинной машинкой, а просто готовила и любила их обоих — Кая и Руди…