Нет, мать не даст Спаргапе пропасть!

— Твой сын в руках царя царей.

— Он жив?! — женщина бросилась к послу и прижала его к себе крепко и ласково, как младшего брата.

Старейшины саков переглянулись.

С ума сходит Томруз. Три дня и три ночи нетерпеливо ждали кочевые вожди, когда она покинет шатер. Каждый миг промедления грозил бедой, но люди не решались обеспокоить предводительницу. На четвертый день Томруз вышла, порылась в повозке и опять исчезла.

Вожди встревожились. Жаль, конечно, что юный Спар погиб. Но разве у семиста остальных нет матерей, сестер, подруг? Есть. Однако они не прячутся по шатрам — плачут, голосят, зато вместе. Отсидкой в шатре убитых не воскресить, убивающих не отразить.

Старейшины смело вошли в шерстяное жилище Томруз — и остолбенели.

Она сидела на корточках и молча раскачивалась из стороны в сторону, спрятав лицо в детскую рубаху Спаргапы. Она не плакала. Закрыв глаза, она вдыхала запах ветхой, расползшейся, пожелтевшей от времени ткани.

Ясно, не цветами песчаной акации могла пахнуть детская рубаха.

А для матери, видишь, мил и дорог был ее аромат.

Вожди понурились, не зная, что сказать. И вдруг явился перс Михр-Бидад.

— Пока… живой, — смущенно пробормотал Михр-Бидад, поспешно высвобождаясь из объятий хозяйки степей.

Объятия пожилой сакской женщины не вызвали в персе брезгливого чувства, нет — наоборот, давно оторванный от родных, он был, к своему удивлению, даже рад исходившей от рук Томруз сестринской теплоте. Но телохранители за спиной. Донесут Курушу и Гау-Баруве.

— Почему — пока? — Томруз подалась назад и рванула с груди медную гривну.

— Мой светлый государь, — хмуро объявил Михр-Бидад, избегая виноватыми глазами пристального взгляда Томрузовых глаз, — велел передать тебе: „В последний раз я обращаюсь к мудрой Томруз со словами дружбы и привета. Я уничтожил твоих воинов, коварно напавших на мой лагерь у реки. Но Спаргапе я временно сохранил жизнь. Сдайся, покорись, или ты больше никогда не увидишь сына. Он умрет в таких мучениях, что лучше б на свет ему не родиться“. Вот возьми. — Михр-Бидад протянул женщине амулет. — Твой сын просил сказать: „Юный кречет — в мышиной норе. Спаси, мать“. Он сидит в оковах на дне колодца. Ему не дают ни еды, ни воды.

По кругу сакских вождей прокатился грозный рокот.

Все дружно проклинали Спаргапу за легкомыслие и своеволие, укоряли Томруз за материнскую слабость, за то, что доверила глупому юнцу пятьсот жизней. Они имели на это право. Судить саков — дело сакское. Но перс, чужак — как смеет он измываться над сыном их предводительницы?

— О Анахита… — Томруз схватила амулет, опустилась на белый войлок. Голова ее упала на грудь. Чтобы не повалиться лицом вниз, женщина уперлась правой рукою в пол; левую руку, с амулетом, она прижала ко лбу.

Молча топтался перед нею Михр-Бидад.

Не издавали ни звука сакские вожди.

Безмолвно сидели у входа на корточках персы, телохранители посла.

Где-то далеко-далеко-далеко, за сыпучими барханами, уныло прозвенел переливчатый, грустный и болезненный крик заблудившегося жеребенка. И тотчас же у шатра во весь голос, пронзительно и страшно, с отчаянной тревогой, тоскливо и зовуще заржала кобылица.

Вздрогнул Михр-Бидад. Испуганно переглянулись телохранители. Стиснули зубы сакские вожди. Томруз медленно подняла голову:

— Отдыхайте. Я подумаю. Ответ получите завтра.

…Наступила ночь. В пустыне было черным-черно, как всегда в эту пору, когда на барханы только что опустилась темнота, луна еще не взошла и звезды не разгорелись в полную силу.

Свита Михр-Бидада уснула. Он сидел у порога шатра и думал. Про жизнь. Про разное. Про себя и Томруз. Несчастная женщина. Он представил свою мать. Каково было бы ей, если б саки заточили в темницу Михр-Бидада?.. Все люди — и саки, и персы. Всем одинаково больно и трудно лишаться родных. Почему же люди вечно грызутся между собой?

По песку разлился желтоватый свет.

„Луна всходит“, — догадался Михр-Бидад.

И тут по сердцу молодого посла больно ударил странный звук.

Он начался с чуть слышного визга. Вылился в глухой стон, похожий на мучительный вздох. Потом, набирая силу, медленно и плавно, с упругой дрожью, заскользил кверху, перешел в долгий рыдающий вопль, постепенно снизился, сгустился, затих и замер в пустоте.

Михр-Бидад вскочил и побежал от шатра.

Перед ним, в широкой низине у подножья холма, виднелась черной грудой валунов толпа спешенных саков. Кочевники, плотно примкнув друг к другу, сидели на песке, выставив кверху короткие копья. Они не разговаривали и не шевелились.

— Что это было? — шепотом спросил Михр-Бидад.

Один из саков протянул руку в сторону холма — довольно крутого, с песком по склонам и с зубчатой оголенной вершиной.

Прямо над вершиной, в мареве ядовито-зеленого сияния, зловеще всходила луна — огромная, круглая, в красноватых пятнах, как медный щит, забрызганный кровью.

На медном щите луны, сливаясь в один черный силуэт, как бы нанесенный чернью, отчеканились четко очертания скалистого выступа и двух неподвижных существ, занимавших выступ. Сверху, сгорбив спину, упираясь локтями в колени и опустив лицо на ладони, сидела женщина с распущенными волосами, Чуть ниже по склону, у ног женщины, спиною к ней, вытянув шею и запрокинув голову к небу, приютилась большая собака.

До слуха Михр-Бидада вновь донеслись визг и приглушенные всхлипывания, и тут же к небу, холодеющему в лучах все ярче разгоравшихся звезд, опять взлетел громкий, на всю пустыню, надрывистый вой.

— Что это?! — Михр-Бидад схватился за голову. — Что?

— Тихо, не кричи, — остановил его сак. И пояснил угрюмо: — Собака плачет.

— Собака? — Михр-Бидад облегченно перевел дыхание. — Но почему она… так жутко?

— Щенка украли.

— Кто?

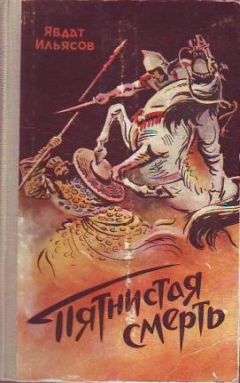

— Пятнистая смерть.

Опять он слышит об этой диковинной „смерти“.

— Какая такая Пятнистая смерть?

Сак помолчал, потом сказал нехотя:

— „Черная родинка“. Пустынная рысь.

Михр-Бидад подумал: видимо, все, что связано с враждой, убийством, кровью, саки называют Пятнистой смертью.

Вновь над пустыней раскатился дрожащий вопль.

То был голос самой природы, потерявшей созданное ею живое существо.

То был голос тысяч и тысяч матерей, долетающий из глубин туманных веков от лесных логовищ, от сумрачных пещер, от заснеженных круч, от первобытных костров — голос безутешных матерей, оплакивающих детей.

Страшное оно, должно быть, материнское горе, если в рыданиях разумного существа — плачущей в голос женщины звучит животный стон ее четвероногих, диких сестер, а надрывистый вой убитых тоской собак, волчиц, шакалов пронизан невыносимой человеческой болью.

Всю ночь плакала собака.

Всю ночь неподвижно сидела женщина с распущенными волосами на вершине холма.

Всю ночь не смыкал воспаленных глаз Михр-Бидад. Он не мог найти себе места. Уходил в шатер, возвращался к подножью холма, бегал по барханам, потрясая кулаками. Стонал, ругался, плакал отчаянно, как собака на холме.

Горестный вой обезумевшего животного — то бессильно стихающий, то раздающийся с невероятной мощью — острой болью отдавался в затылке. От него тяжко и трудно сжималось сердце, мелко дрожали колени, по ладоням струился холодный пот.

Саки не разговаривали и не шевелились. Они терпеливо ждали. И понял Михр-Бидад, какой железной выдержкой, силой и выносливостью обладают эти мужественные люди.

Нет, напрасно хлопочет Гау-Барува! Если Томруз, по женской слабости, и согласится, ради сына, покориться Курушу, то не захотят склониться перед царем царей и никогда не дадутся врагу живыми вот эти простые люди, соплеменники Томруз.

Утром собака умолкла — она умерла.

Но женщина — женщина осталась жить. Утром женщина с распущенными волосами спустилась с холма и пришла к Михр-Бидаду.

Это была темнокожая и худая, сгорбленная и совершенно седая старуха с глубоко запавшими спокойными очами и крепко сжатыми губами.

Пораженный Михр-Бидад с трудом признал в ней хозяйку степей Томруз.

С томительным нетерпением ждет промерзшая зимою земля, с лежащими в ней зернами, клубнями, луковицами, корнями, прихода весны, но весны — нет и нет.

С томительным нетерпением ждет голодное стадо в загоне веселого пастуха, но пастуха — нет и нет.

С томительным нетерпением ждет узник, закоченевший в темнице, солнечного восхода, но солнца — нет и нет.

Человек, которого ты ждешь с тем же изнуряющим нетерпением, с каким земля ждет весну, стадо — пастуха, узник — солнце, приходит чаще всего не тогда, когда ты пристально, до ноющей боли в глазах, смотришь на дорогу, а тогда, когда ты вконец устал и ждать давно перестал.