Афшана! Опять Афшана!.. Больше тридцати лет прошло, как он покинул родной край, но остаешься наедине с невзгодами своими — и воспоминания одолевают. Перед глазами встают родной кишлак, афшанские сады, зеленые («Ах, какие зеленые, какие милые!» — про себя добавил Ибн Сина) степи вокруг.

Медленным шагом поднялся Ибн Сина на холмик. У подножия, чуть не в полное кольцо свиваясь, текла небольшая речка. А за ней — вон там! — ребятишки в белых бязевых рубахах пасут коров, а еще дальше —. дехкане на свежей пашне управляются с сохами, понукают своих волов да мулов.

Опять воспоминания! Опять эта боль!.. На окраине Афшаны протекала точь-в-точь такая же речка, на одном ее берегу обычные люди пахали, а на другом были бахчи, на которых выращивались сладкие как мед дыни. Лучшие — сортов амири и босвалды, да, эти самые сочные) покрытые сетчатым узором дыни кукча по ночам, нарушая тишину, трескались и разлетались кусками. Черные дыньки еще были, величиной с кулак, но сахарные, просто сахарные на вкус. Маленький Хусейн любил проводить ночи на бахчах: лежишь, укутавшись в тулуп учителя, мавляны Натили, и считаешь звезды в небе. Ранним утром его будил треск, и босоногий мальчик, дрожа от холода, бежал на этот треск между грядками. Собирал мокрые от росы куски лопнувших дынь, с удовольствием съедал их натощак.

О детство! Безмятежное, беззаботное, оно кануло, словно падающая звезда, — сверкнуло, и нет его…

Одно воспоминание сменяло другое, и все они приходили к нему теперь грустные: чистый свет этой грусти соединял их воедино — как бусинки четок…

Самый разгар одной — тоже далекой уже — весны вспомнился. На зеленых коврах вокруг Афшаны стоят белые, коричневые, черные с красным юрты, а на холмике над рекой — большая белая, вся разноцветными шелковыми лентами украшенная. Внутри юрты на почетном месте, где в несколько слоев постелены белые кошмы, лежит черноволосая девушка, и в ее волосах бесчисленные серебряные монетки да бубенчики. Глаза девушки закрыты, а белые руки бессильно свисают с высокого ложа.

Молодого лекаря привела тогда в юрту круглолицая, глаза миндалинами, рабыня. Кивнула на больную, тихо подошла к ее постели, присела. Он подошел не сразу. Девушка услышала шорох, приоткрыла печальные свои глаза, взмахнув густыми ресницами, взглянула на лекаря. Хотела сказать что-то, сглотнула беспомощно, молча, — он увидел, как при этом на ее откинутой назад шее шевельнулась черная родинка, будто что-то живое и ласковое шевельнулось…

Да, эта девушка, эта степнячка Бутакез-бегим… и она… вот и она сверкнула на его небосклоне падающей звездочкой. Жизнь человека коротка и полна печали.

Увы! Кто остался в живых из душевно близких ему людей, из тех, кто озарял его детство яркими лучами? Кто? Отца сам предал бухарской земле — так это еще слава аллаху, что сам, своими руками похоронил, — а мать похоронить не удалось. Сестренка осталась в Гургане, ушла из жизни там. Младший брат Абу Махмуд-неизвестно, жив ли, может, погиб, пытаясь спасти его библиотеку от огня?..

Родная, любимая земля бухарская!

Говорят, Алитегину, потомку кочевников ханов, Бухара не по душе. Зимой еще обитает в городе, а с наступлением весны, самой ранней, уже выезжает в степь, с бесчисленными юртами кочует, все время проводя в охотах да в набегах на города и кишлаки. Алитегин, в общем-то, — чужак, но близкий. А султан Махмуд… Мало ему было Индии на востоке от Газны, Хорасана на западе. И на Бухару нагрянул, и на Самарканд с десятью тысячами боевых слонов. Бухарская земля, говорят, содрогалась под ними, корчилась от боли, а когда слоны становились по команде в ряд, поднимали хоботы и ревели воинственно, то казалось — небеса вот-вот рухнут наземь.

А теперь он, Ибн Сина, должен ехать лечить султана, истоптавшего Бухару? Вылечить, чтобы он повел своих слонов, свое войско в новые походы, к новым злодеяниям?

Правда, он, Абу Али Ибн Сина, грешный человек, прозванный шейхом ученых, сам не раз ошибался, все искал справедливых властелинов, все надеялся образумить, направить по пути добра кого-либо из них. На таких, как эмир Шамс-уд-Давля и правительница Саида, терял годы своей жизни, был у них визирем. Стекло, что ударяется о камень, — что с ним бывает? Вот то же самое и происходило с его добрыми намерениями перед их жаждой богатства, славы, вседозволенности.

Конечно, в подлунном мире все относительно. Шамс-уд-Давля, можно считать, святой и безгрешный, ежели сравнить его с султаном Махмудом, который на одну лишь Индию семнадцать раз ходил в грабительские походы, сровнял с землей множество городов, живьем сжег тысячи и тысячи невинных людей…

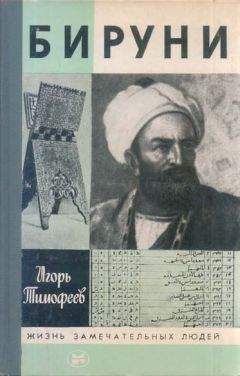

Ибн Сина давно себе поклялся, что никогда в жизни не будет на службе у султана Махмуда, мало того, никогда его не увидит. Одно лишь печалит сердце, когда он думает о Газне, — невыполнимость желания встретиться с Бируни!

Сколько же лет прошло с момента их последней встречи!

…Это было темной ночью. Они скрытно вышли из городских ворот Гургана. В густых зарослях саксаула беседовали всю ночь и, томимые горестным чувством совсем скорой разлуки, встретили рассвет… Давно, больше десяти лет назад, это было, и с тех пор, если не считать нескольких писем друг другу, передаваемых с надежными караванщиками, — ничего, никаких вестей от учителя. По некоторым слухам выходило, что Бируни как приехал в Газну, так будто бы построил там большую обсерваторию, а султану столь понравился, что был им взят в Индию. Учитель, мол, выучил язык индусов, сначала был переводчиком у султана, а затем, чтоб написать большую книгу об этой благословенной (и растерзанной!) стране, остался в Индии на долгое время. Что из слухов — правда, что — вымысел, неизвестно. Не верится, однако, что мавляна Бируни мог быть приближен к кровопийце-султану. Мир изменчив, но не все же в нем меняется к худшему.

О, как они спорили тогда, в Гургане, на совете ученых при дворе хорезмшаха! Каким умом и… весельем были исполнены эти вечера, эти споры! И бескорыстным желанием докопаться до истины. Только истина была им нужна!.. И потом, расставшись, он не раз и не два брал и перечитывал письма Бируни — снимал их с полки самых редкостных и дорогих, важнейших для себя рукописей и перечитывал по нескольку раз. И всякий раз вдумываясь в доводы старшего друга, учителя. В этих письмах были, были строки, в которых учитель крепко отчитывал его, Абу Али. Особенное неудовольствие Бируни выражал за то, что он, Абу Али, слепо следует, мол, Арасту[74]. Тут досточтимый мавляна Абу Райхан был не прав. Вовсе не слепо следовал он, Абу Али, Аристотелю, но метод «Метафизики» этого мудреца не только позволял последовательно философствовать, но помогал правильно мыслить, добывать крупицы истины на путях и врачебной науки. Помогал в сложных ее вопросах!

Ибн Сина на память произнес про себя сказанное им же самим в «Книге исцеления»: «Многих мы видели людей науки, которые тратят все свои силы на отыскание множества разных доводов, рассуждая о делах неважных и вопросах, легко решаемых. А когда они касаются действительно трудного, быстро оставляют это трудное без разбирательства. Мы надеемся двинуться по иному пути…»

Вот чему его учил мавляна Абу Райхан!

Да, ради свидания с Бируни Ибн Сина мог бы поехать и в Газну. Не страшат ни трудности дороги, ни неизвестность. Но султан Махмуд! Но клятва — не видеть его никогда!..

6

У подножия холма показался человек, ведущий за уздечку мула. Он заметил Ибн Сину, стал подниматься к нему. Ибн Сина, не желая ни с кем встречаться, быстро зашагал по тропинке вниз.

— Эй, дервиш, куда заспешил? — крикнул человек.

Видно было: встречи и разговора не избежать.

— Ассалам алейкум!

— Ва-алейкум ассалам!

Весь обросший седыми волосами, длинноносый, с запавшими не то от голода, не то от болезни глазами, старик был одет в шаровары и рубаху, сшитые из лоскутков, изодранные чарыки на ногах подвязаны шнурками. Из мешков, перекинутых через спину мула, выглядывали глиняный кувшин, а с другой стороны — тыквенный сосуд для воды. Видно, был этот старик водоносом.

Водонос на мгновение застыл, пристально вглядываясь в Ибн Сину ввалившимися своими глазами:

— Чего шатаешься, дервиш? Ежли голоден, иди вон в тот кишлак или к нам, в рабат. Да и поработал бы, чем так попусту ходить и клянчить на пропитание.

Седой, оборванный старик напоминал кого-то… Но кого, кого? Ибн Сину охватило неясное волнение.

— Что же делать, раб аллаха? Так мне, видать, на роду написано, — сказал он первое, что пришло в голову.

Водонос, услышав голос Ибн Сины, как-то странно встрепенулся, немного отступил назад. Прошептал: «О аллах! Может ли это быть?»

— Ежли нищенство надоело, дервиш, иди в наш караван. Будешь погонщиком верблюдов. И на одежду заработаешь, и на хлеб насущный.

— Какой караван?