Бируни пришел в себя, вернулся к разговору с Хатли-бегим:

— Да. Было бы хорошо, если б почтенный Ибн Сина стал врачевать сиятельного султана. Нет болезни, которая не поддалась бы Ибн Сине, и нет лекарства, которого он не знал бы.

Хатли-бегим закивала было головой в знак согласия, но тут же опять придала лицу своему выражение холодно-надменное.

— Но этот высокомерный лекарь с давних пор не желает приехать к нам в Газну, говорят, будто он заявил, что служит здоровью и не желает служить султану. Моего брата он просто избегает… Мне ведомо, вы с ним не раз встречались, мавляна. Следовало бы вам написать ему, дать добрый совет прибыть в Газну. А мы бы послали еще одного гонца… — Хатли-бегим на миг умолкла. Выражение глаз ее смягчилось. — Если этот мудрец желает служить не султану, а здоровью, то пусть., так будет. Долг врачевателей перед людьми и богом лечить болезни, облегчать страдания больных. Бедный мой брат! Уж которую ночь подряд не смыкает он глаз, ходит-бродит по дворцу, не ведая сна и покоя!

И опять Хатли-бегим, будто в испуге от искренних слов своих, вмиг приосанилась. Набросила на лицо черную вуаль, поднялась с курпачи.

— Я выдала вам, мавляна, то, чего никто не должен знать. Я верю вам. Верю в ваш ум и… доброе отношение… ко мне. — Хатли-бегим опустила голову. — Будем же надеяться, что милостивый аллах, тот, кто вознес нашего повелителя столь высоко, ниспошлет ему исцеление… Напишите письмо своему другу, мавляна, прошу вас. Я пришлю за ним человека… Не вставайте, лежите, мавляна, лежите, вы тоже, оказывается, больны. Занятая своим горем, я и не знала о том… Пусть бог поможет и вам, мавляна! — понизив голос, добавила Хатли-бегим и, прямая, с высоко поднятой головой, пошла из комнаты.

Бируни обессиленно вытянулся в постели…

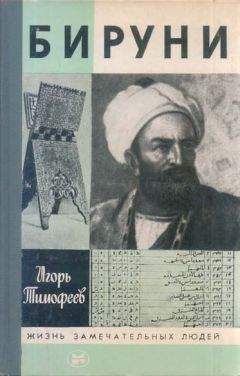

Захватив в кулак большую, с уже заметной проседью, чуть кудрявящуюся бороду свою, Бируни крепко задумался. Свечи из ниш и со стола бросали колеблющиеся лучи на длинные, сросшиеся его брови, угловато выступающий из-под круглой тюбетейки большой лоб, Г крючковатый крупный нос. Лицо его, воинственно-нахмуренное, было похоже на лицо полководца, закаленного в — тяжелых боях и принимающего ответственное решение.

Да, вот уже несколько месяцев столица, да и не одна столица — вся страна неспокойна. Ходят тревожные и мрачные слухи о султане Махмуде, коего в мусульманском мире называют десницей аллаха и покровителем правоверных всего халифата — так поименовал его духовный вождь мусульман халиф Кадир. И вот доверенному не доверяют. Одни говорят, что он страдает неизлечимой болезнью, другие намекают на то, что султан обезумел, мания преследования терзает его. А он, всегдашний мучитель, теперь особенно капризен, непостоянен, все во дворце его живут в ежечасном страхе за жизнь свою, особенно лекари, астрологи, ближайшие советники.

Султан два месяца назад вызвал к себе Бируни и приказал составить зайичу[25]. Бируни поразил вид султана. От рождения высокий и худощавый, он теперь напоминал гнилой, иссохший изнутри огромный тополь. Прищуренные, узкие глаза, которые всегда блестели, как ртуть на дне наперстка, подернулись пленкой невыразимого страдания. Как у смертельно раненной птицы. Бируни не занимался астрологией, но, посмотрев в такие глаза, не смог отказать султану. Он посоветовался с настоящими звездочетами, составил гороскоп, так обосновав его, чтобы утешить душу султана. Но и то не надо забывать, что султан дотошен. Может быть, он уже и нашел некоторые, пусть приятные, неточности, и кто знает, что за это будет ему, бедному Абу Райхану. Истинный ученый, Бируни лишь во имя облегчения мук тяжелобольного человека отступил от своих правил, но за это может теперь поплатиться. Правда, в тот раз утешительно неправдивые слова Бируни султан воспринял милостиво, его иссохшее, обтянутое желтой кожей лицо просветлело, Махмуд даже стал расспрашивать о его ученых занятиях, спросил и про книгу об Индии.

Бируни знал, что султан многого ждет от этого произведения, верит, что оно будет восторженным рассказом о боевых походах, великих победах его, Махмуда Газнийского, над индийскими властителями-иноверцами… Бируни, как подумает об этих ожиданиях, теряет сон. Всякий раз, когда берется за рукопись — а ей уже скоро без малого десять лет, — почему-то вспоминает одно и то же: страшное побоище в Синде, и все начинает путаться в голове.

В тот зловещий день султан Махмуд в необузданном гневе приказал дотла сжечь величественный храм внутри белокаменной крепости на берегу Инда. Молодой, тогда молодой, переводчик Бируни вместе с плененными военачальниками индусов стоял на коленях перед султаном, просил о милости. Но султан ничего и никого не пощадил. Ни людей, ни крепости, ни святыни — храма. Повелел обложить со всех четырех сторон здание сеном и поджечь. Многие тысячи людей, преклонив колени, молились, нет, не молились, а, казалось, пели молитвенную печальную песнь расставания с жизнью, и так, с песней на устах, сгорели в белокаменном храме… До сих пор в ушах звучит та скорбная песнь. По сей день бросает в дрожь при воспоминании, будто злодейство произошло не по велению молодого тогда султана Махмуда, а по его, Бируни, приказу. Чувство вины своей за участие в неправедных походах заставило ученого, вопреки султанскому желанию, остаться в Индии, хоть немного послужить ее народу, миролюбивому и гордому.

Палка-посох в руке, с плеча свисает сума… сначала один, потом с сиротой Сабху, которого подобрал на лахорской улице, — половину Индии так обошел Абу Рай-хан Бируни. Из города в город, из села в село, по бесчисленным дорогам и тропам: изучал язык, древние книги и предания, великие поэмы „Махабхарата“ и „Рамаяна“, и танцы, и календари, и историю храмов и монастырей. Ветхие на вид жрецы, знатоки религий и многих наук, знакомили его и с преданиями, и с рассуждениями логическими, и с геометрией. Несколько лет провел Бируни в расадханах — обсерваториях Индии, вникал в учебники географии и космографии, в таблицы движений планет. И вот теперь, собрав воедино все, что узнал в той великой стране, написал, нет, еще пишет большую, разрастающуюся от года к году „Книгу о мыслимых и чудесных науках индусов“, а коротко — „Индия“.

Закончив какую-нибудь главу произведения — истинно любимого, — Бируни давал переписывать ее Сабху. Абу Райхан нашел его на лахорской улице, когда мальчику было лет семь-восемь. После, в преклонном возрасте, да что там — в старости, ученик стал другом и помощником ему, учителю. Неделю назад Бируни отдал Сабху последнюю главу „Индии“, а сам без промедления принялся за книгу о драгоценных металлах и камнях. Но неожиданная болезнь — кстати, приобретенная в той же Индии — навалилась, к сожалению, оторвала от дела…

К тому же все эти слухи… Кто знает, что завтра скажет на совете мудрых всесильный повелитель, десница ислама? Аллах знает… Бируни не боится жестокости и гнева султана, он другого боится — намеченную для себя работу не довести до конца. Только этого боится, только этого!

Бируни освежился глотком шербета, вытащил из-под подушки трещотку, помахал ею.

Тут же явился Сабху. Его большие темные глаза светились по-детски ласково и доверчиво. Но видно было, что юноша и взволнован чем-то.

— Подойди ко мне, сынок, садись-ка… Что это с тобой, Сабху? Кто-то тебя обидел?

— Обидел? Почему? — Сабху застенчиво улыбнулся, блеснув снежной белизной крепких зубов. — Я только что завершил переписку вашей книги, учитель. — Юноша воодушевился: — Это великая книга! Она прославит во всем мире мою родную землю! Ее нужно быстрее переписать! И чтоб побольше было рукописей! И пусть лучшие мастера займутся этим, пусть перепишут и разошлют по многим странам!

Бируни закрыл глаза. В его жизни было немало друзей, приятелей, учеников — и хороших, и плохих. Были и такие, кто старался угодить, когда удачи сопутствовали ученому, а когда неудачи выпадали на его долю — предательски отворачивались. Всякое бывало и всякие, но преданней ученика, чем этот сирота лахорский, преданней человека у Бируни не было.

Стройный и гибкий, будто прутик, усики только начинают пробиваться, и характер, чудесный индийский характер, в котором и мягкость, и скромность, и трудолюбие, и гордость не на виду, и крепость духа не напоказ.

Почему это каждое племя и каждая страна, еще даже и не зная ничего о другом племени и другой стране, полагают, что оно-то и она-то, а вовсе не другие, являются лучшими в мире и что нет лучше языка, обычаев, песен, чем язык, обычаи, песни собственные? Да ладно, полагают: находятся люди, которые, полагая так, всеми правдами и неправдами, с помощью меча и копья начинают распространять свои обычаи на другие племена и края… Шахи, султаны… Они — конечно. Они по-другому не могут поступать. Но ведь не одни шахи и султаны. Разве он сам, просвещенный Абу Райхан, одно время думал не так же? Разве не считал он, что, кроме страны, раскинувшейся по берегам Джейхуна[26] страны, где он родился и вырос, нет лучше и что нет вообще ничего лучше, чем тюркские песни, язык, обычаи? Хорошо, что хоть потом глаза у него открылись, когда увидел такие удивительные страны, как Джурджан и великая Индия. Увидел и убедился: каждое племя, каждая страна хороши, интересны по-своему. Эта мысль задушевная есть в его „Индии“! И потому-то свою любимую книгу, на которую ушло у него десять лет жизни, он вынужден пока скрывать от мира.