На последнюю, пятую операцию мне дали спинномозговой наркоз, в позвоночник всадили иглу, и я перестала ноги свои чувствовать. Что стол деревянный, что ноги — на ощупь одно и то же. А операционная большая, на соседнем столе раненой девушке на бедре делают операцию. Хирург ей мясо режет, как на кухне филе свиное. Отрезал ей кусок и так же небрежно, как на кухне кошке куски мяса на пол бросают, кинул кусок бедра этой девушки в таз. Мне аж поплохело от такого зрелища! Я отвернулась и не стала больше смотреть. Перед моими ногами ширмочку поставили, и я сама не видела, что и как мне делали. Я настояла на том, чтобы вынули малую берцовую кость, чтобы была возможность ходить.[2] Неделю после операции я должна была лежать на спине, без движения, что было достаточно сложно.

Муж мой, после того как я по ранению ушла из дивизии, два раза еще был ранен и один раз в штрафбат угодил за невыполнение боевого задания. Это случилось как раз тогда, когда я лежала в полевом госпитале. Он меня навестил два раза и на третий раз сказал только, что придет теперь не скоро. Про штрафбат не обмолвился ни словом. Сказал только, что будет сильно занят боевой подготовкой, и все. Потом мне моя подруга прислала письмо в госпиталь: «Твой Ваня там же, где его заместитель Зуев». А Зуев как раз в штрафном батальоне был. Зуев туда отправился за то, что не привел «языка». Мой муж тоже туда попал за несколько неудачных поисков — один раз его разведгруппа взяла «языка», но пока тащили, его убили — приволокли, а он уже мертвый. Второй, третий раз сходили безуспешно — и все, в штрафбат. Там Ваню ранило, и после этого он вернулся, попал в лыжный батальон. После своего ранения он написал моей двоюродной сестре, та пришла к нему в медсанбат в гости. Он спросил мой адрес и стал почти каждый день писать мне письма. Врет, но все равно пишет. Девчонки в госпитале надо мной даже смеялись, если мне не было письма.

Мы с мужем познакомились вскоре после того, как я на фронт попала, — в июле 1942 года, наверное. Тогда командир взвода разведки был другой, и я пришла к командиру разведки то ли за данными, то ли еще за чем. Смотрю, а там уже другой командир сидит. Мне интересно стало. Потом мы с ним еще на выходе из землянки строевой части столкнулись. Я поднималась наверх, а он бежал вниз и своим спортивным значком в темноте поцарапал мне нос. Я не видела, кто это, и отругала его за это. Через несколько дней после этого случая мы познакомились уже в нормальной обстановке. Поженились мы с мужем в конце войны и 56 лет с ним вместе прожили. Ни одна пара фронтовиков, кого я знаю, так долго вместе не прожила. Наш комполка, Николай Авдеевич, в 1942-м и в 1943 году был против фронтовой свадьбы, так что, когда мой муж пришел просить нам свадьбу и отпуск на пару дней, он сказал: «Да ладно тебе, Смаркалов, ты ею поиграешься и бросишь. А если с ней что случится, если ранит ее, то тем более бросишь». Муж ответил: «Не хотите брак регистрировать — и не надо. Так проживем». На фронте, значит, мы были в незарегистрированном браке. Когда меня ранило, муж как раз был то ли на задании, то ли тренировался с бойцами. То есть его в полку не было. Ему только вечером сказали, что меня ранили и увезли. Он сразу пошел к комполка и говорит: «Отпустите меня, Нину в медсанбат проведать». — «Мне только что доложили, что ей ногу ампутировали». — «Ну, тем более надо ее проведать». — «Нет, ты туда не пойдешь. А что, ты разве не собираешься ее бросать? Она тебе без ноги нужна?» Мой муж ответил: «Я интересуюсь не ногой, а человеком. Бросать я ее не собираюсь. У меня, кроме нее, никого нет». И сдержал свое слово. В первый раз он меня проведать в полевой госпиталь с разведчиками пришел — командиру полка сказал, что ушел со взводом на тренировку, а сам ко мне пришел со всей своей командой. Вот такой у меня муж был. Его весь полк или Ваней, или Ванечкой называл. Его и в полку все любили, и после войны все ветераны его прекрасно помнили. Я нисколько не жалею, что связала с ним свою жизнь.

Все мы, девушки-фронтовички, на фронте держались вместе, да и после фронта, после войны, тоже. И долго-долго дружили, даже до последнего времени, пока все, царствие им небесное, не поумирали. Мало девушек-фронтовичек осталось сейчас в живых. Из нашего полка только я осталась да писарь Зинаида Васильева, но она уже не ходит, все время дома сидит. Даже сейчас, когда почти все наши офицеры и солдаты поумирали, их жены, кто живы еще, до сих пор с нами дружат…

Вот такая моя история. Всего один год я провела на фронте и после этого полтора года в госпиталях.

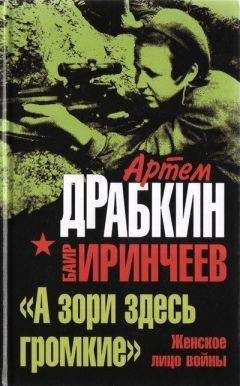

(Интервью Б. Иринчеев, лит. обработка С. Анисимов)

До начала войны я жила в Петрославянке, это перед Колпино. Я закончила 8 классов, окончила курсы телефонисток и пошла работать на телефонную станцию. Все мы, девочки из Петрославянки, вместе учились в школе и все вместе потом попали в один полк. У нас был клуб в Петрославянке, и мы там всю ночь танцевали. 21 июня 1941 года, в субботу, мы были на танцах и только рано утром 22 июня вернулись домой. Утром 22 июня все вроде было тихо, и вдруг объявляют — война! Даже и непонятно сперва было, что такое война, — пока мы сами на своем опыте не узнали, не увидели, что это такое. Ребята у нас в поселке были замечательные, 22, 23, 24-го годов рождения. Все они записались добровольцами и ушли на фронт.

Немец очень быстро подошел к нам. Мы рыли окопы около нашей деревни, и из Ленинграда тоже приезжало население копать окопы. Немец стал нас бомбить, и очень сильно. Столько стало раненых! Пока поезда ходили, их всех вывозили, конечно. Но, как я уже говорила, пока мы сами не окунулись в реалии войны, сами не поняли, что значит «война». Только когда голод наступил, мы поняли, что это такое. У меня отец от голода умер (он работал на вагоностроительном заводе), мать в блокаду была ранена (она работала на узле связи в Ленинграде).

В первую блокадную зиму я жила в Петрославянке, а работала в Ленинграде. Я работала на центральной телефонной станции. Поезда не ходили, и я эти 20 километров ходила пешком по шпалам, до улицы Герцена. В ночь и вечер ходила. Конечно, это было сложно. Особенно зимой были видны реалии войны — идешь, темно, а впереди, на линии фронта, все горит, пылает. Питались ужасно. Голод… Мы обрадовались, когда пришла весна 1942 года и появилась трава. Лебеда, крапива — все это собиралось и варилось. Мама пекла лепешки из костной муки — клала лепешку прямо на печь. Папа умер от голода в первую зиму, племянник умер от голода. Я благодаря маминому трепетному отношению к каждому кусочку выжила.

Как я попала в полк? Я дружила с девочкой по имени Надя Тимофеева, и она вдруг ко мне приходит в форме. Это был уже сорок второй год. Я спрашиваю: «Что такое? Почему ты в форме?» Она отвечает: «Там у нас полк стоит, и командир полка взял нас на службу. Давай и ты туда же, к нам». Меня мама сначала не пускала. Мне было тогда 18 лет. Мы, довоенные девочки, все были, как вам сказать… С косичками, дисциплинированные.

Этот полк у нас оказался потому, что вторая линия обороны проходила по Славянке, и все части, которые отступали, там и остановились. Командиром полка был поляк Козино, он побеседовал со мной. По моему внешнему виду он решил, что меня можно взять в полк. Никакой медкомиссии не было. Так я попала в 942-й стрелковый полк 268-й стрелковой дивизии. Никакого дополнительного обучения мне в полку не было нужно — я была хорошая телефонистка, везде была на хорошем счету. Я была готова для выполнения любых задач.

Когда я начала служить, все мои косы отрезали, подстригли прямо «под горшок». Девушки все носили короткие прически, иногда даже друг друга подстригали. Женщины-солдаты кос не носили никогда! Только те женщины, которые были в штабах или в медсанбатах и у которых была возможность ухаживать за собой, носили длинные волосы.

Выдали нам обычное солдатское обмундирование: у кого были юбки, у кого галифе и еще кирзовые сапоги. Сначала нас одевали плохо — дали новенькие гимнастерки, конечно, но ничего более. Гимнастерку хлопчатобумажную выдавали на год — как хочешь, так и обходись. Дали одну пару белых теплых чулок и одну пару белых хлопчатобумажных чулок. Их, конечно, девушки красили стрептоцидом, и они получались красновато-коричневого цвета. Я, например, носила солдатские брюки — выпросила у старшины. Шерстяных гимнастерок зимой не выдавали, они шли только комсоставу. Из дома мы брали нижнее белье. На гимнастерках были простые зеленые петлицы с эмблемой связиста, и все. Погоны появились позднее.

Первой зимой было совсем плохо со снабжением — шапок зимних не давали, только вязаные подшлемники. Так мы их закручивали и сверху звезду прикрепляли — вроде как и зимний головной убор получался. Холодно в них было! Каски мы не носили, их выдавали прежде всего пехоте. А мы, связисты, хотя и шли рядом с пехотой, но касок не носили. Зимой мы носили ватные брюки и ватники. Хорошо, что их выдавали — в них можно было в снегу валяться как угодно. А сверху — шинель. Все на себе было! Шинели мы не подрезали, они были средней длины. Причем шинели у нас были серенькие, такого же цвета, как сейчас у курсантов. А потом нам выдали канадские шинели, зеленоватого цвета, и потоньше. Все солдаты полка ходили в разных шинелях — у кого порвалась шинель, у кого еще что. Зимы были морозные. Когда мы стояли в лесу Саблино (Ульяновке), там мы все почти потеряли валенки. Мы были в лесу, а лес — это дом родной. Хорошо, если лес: тогда есть где укрыться, есть из чего сделать постель. Мы ложились спать на лапнике. Валенки у нас были промокшие от хождения по болотам. Мы их подкладывали под голову, а утром, когда просыпались, то их было не надеть — они смерзались за ночь. Потом нас стали гораздо лучше снабжать. Дали и шинели красивые, и зимние шапки. Когда ввели новую форму в 1943 году, погоны у нас были просто зеленые, без канта. Мы старались в них вложить дощечки или что-нибудь твердое, чтобы они не гнулись, — несмотря ни на какие трудности, мы старались выглядеть хорошо.