Делая их друзьями.

Среди старших, как и младших, собратьев Элюара по лирике во Франции нашего столетия немало, конечно, и таких, кого встроить в созвездье лиц вокруг него прямых поводов вроде бы нет – судьбы их не пересекались, далеки они от Элюара по складу дарования, а порой и противоположны. Преемства, непосредственных соприкосновений, учебы у признанного мастера тут не просматривается, зато очевидна непохожесть друг на друга. Но она-то в подобных случаях как раз и ценна. И чем она резче, тем отчетливее пролитый ею дополнительный свет на самого Элюара, да и каждого очутившегося с ним в соседстве. К тому же ведь неповторимость писательского слова совсем не исключает близость в деле, которому оно служит. Нередко же и впрямую подразумевает.

Наведение мостов

Жюль Сюпервьель

На протяжении всех шестидесяти лет своего писательства, во времена, когда по французской словесности одна за другой прокатывались волны очередных «авангардов», Жюль Сюпервьель (1884–1960) с упорной уклончивостью держался в стороне от запальчиво поисковых веяний в культуре и мысли XX в., а его лирика производила обычно впечатление опоздавшего родиться детища прошлого столетия. Нужна была чуткость Рильке, чтобы различить за ли шенной ухищрений милой сюпервьелевской «старомодностью» крайне уместную – насущнейшую для обстановки стремительных перемен и исторических потрясений – добрую волю «строителя мостов в пространстве» к поддержанию «преемственности над бездной».

Сюпервьель происходил из семьи французов, обосновавшихся когда-то в Монтевидео, в детстве приехал учиться в Париж и уже в 1900 г., почти подростком, выпустил первую книжку, где ученически подражал своему земляку Лафоргу. Доброволец на войне 1914 года и французский гражданин, он вместе с тем сохранил и уругвайское гражданство, не раз возвращался в латиноамериканские края, порой живя там подолгу. В Уругвае застала Сюпервьеля и весть о поражении Франции в мае 1940 г. Расстояние не смягчило испытанной боли, и два года спустя его «Стихи о Франции в беде» – скорбные и нежные сыновние послания к матери в разлуке – окольно, через Швейцарию, до стигли Парижа, где ходили по рукам наравне с книгами Элюара, Арагона, других подпольщиков Сопротивления.

Париж, открытый город,

Твоя душа живая,

Томясь, исходит кровью,

Как рана ножевая.

………………………………

Как будто в яме черной,

Под окрики штыка,

Струится удрученно

Французская река.

………………………………

И льется с неба мрак.

Ведь было бы изменой

Струить лазурь над Сеной,

Когда в Париже враг.

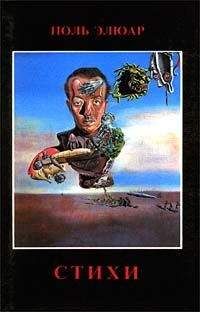

Жюль Сюпервьель. Рисунок Мадлен Буше

Сюпервьель-поэт (а он еще и прозаик, драматург, сказочник) – негромкий, перемежающий обыденность грезами или легендами, певец привеченной лаской Земли и своего душевного родства со всем, что составляет мироздание: звездами и недрами, растениями и животными, океаном и минералами, родными, живущими с ним бок о бок, и обитателями дальних стран. Собственное тело и душа кажутся ему малой клеточкой необъятного творения, в которой не прерывно пульсируют те же токи, та же жизнь. Вслушиваясь в биение своего сердца, он ловит шумы из безбрежного космоса и в свою очередь дружески окликает жаркие пустыни, полярные льды, морских рыб, лесных зверей:

Только трону я коробку

Из сосны высокоствольной,

Как застынет в чаще леса,

Глядя на меня, олень.

……………………………………

Друг мой нежный, друг мой робкий,

Чем могу тебе помочь,

Через щель моей коробки

Устремляя взоры в ночь?

Просекой твои зеницы

В глубь вселенной залегли.

Тонкие твои копытца –

Целомудрие земли

Для подобной переклички Сюпервьелю нет надобности переходить на крик – века и дали не помеха беседе, которая ведется непринужденно, по-братски доверительно. И хотя мосты душевного братства во вселенной, упорно наводимые Сюпервьелем, другого рода, чем узы товарищества «строителей света» у позднего Элюара, они тоже вызов отчужденности одиночек. К их перекидке тоже побуждает надежда по-своему разомкнуть кругозор личности до «горизонта всех». Сюпервьель бывал печально серьезен, тревожен, лукаво шутлив, но всегда он душевно открыт, приветлив. В минуты радости он не теряет головы, в трагические мину ты – а ему были ведомы ужасы пустоты и смерти – не рвет на себе волосы.

Ночное чудище, лоснящееся мраком,

Прекрасный зверь в росе других галактик,

Ты кажешь морду мне, протягиваешь лапу

И недоверчиво отдергиваешь вновь.

А почему? Я друг твоих движений темных

И проникаю в глубь клубящегося меха,

И разве я не твой собрат по мраку

Здесь, в этом мире, где, захожий странник,

Держу стихи перед собой, как щит?

Поверь, тоска молчания понятна

Нетерпеливому, заждавшемуся сердцу,

Что в двери смерти горестно стучит.

Услышав робкие удары в стенку,

Смерть перебоями его предупреждает:

– Но ты – из мира, где боятся умереть.

Глаза в глаза вперив, неслышно пятясь,

В бестрепетную мглу ушло, исчезло…

И небо вызвездилось, как всегда.

Частенько Сюпервьеля укоряли в повествовательности, недостаточно упругом и слишком гладком, «простоватом» письме, нежелании посягать на «дедовские» правила. На все такие упреки он со спокойной улыбкой отвечал, что не сочиняет «ребусов для разгадывателей тайн», у него «рассказчик держит под присмотром лирика» и что он вообще «из рода часовщиков, а потому заботится о содержании стихового механизма в порядке». Упорядоченность слога и размера вырастала у Сюпервьеля из его добротного доверия к жизни, отнюдь не праздного в своей заботе о сохранности ее скреп.

Противостоять катастрофе

Пьер-Жан Жув

Пережив в 1924 г. крутой духовный переворот, Пьер-Жан Жув (1887–1976) отрекся от своих предыдущих со чинений, где славил на заре XX века научно-техническое преображение рода людского и пел – в лад со своими друзьями по кружку «унанимистов» Жоржем Дюамелем, Жюлем Роменом, Шарлем Вильдраком – благорастворение личности в городских человеческих множествах. Вой на 1914 года порушила эти прекраснодушные обольщения: Жув, как и Элюар, понял им цену, работая в лазарете, где искалеченные снарядными осколками лежали вперемешку с отрав ленными газами. А вскоре из-за болезни легких он попал в Швейцарию, подружился здесь с Роменом Ролланом, в своей тогдашней пацифистской публицистике – как прозаической так и стихотворной, несущей следы учебы у Уитмена, – предал проклятию братоубийственную бойню и оплакал ее жертвы:

…Я пою великую песнь о беззаконном убийстве.

Никому не должно быть прощено оно, никому не должно быть забыто.

И исполнен рыком и яростью, я пишу эту песнь страдания,

И нескончаемо развертывается нескончаемое зрелище,

Заполняя душу и мысли и живущих, и только рождающихся.

Вижу миллионы голов, низко гнущихся в траншеях,

Слышу миллионное эхо стрекочущих пулеметов.

О, эти населенные траншеи, – мертвецы, лежащие рядом!

Не навек ли так будут лежать эти мертвые рядом с живыми?

И дальше, там, позади этих мертвых и этих живых, еще

Шесть великих народов –

В голоде и надменности, и лжи, и безобразии.

[103]

Разочарование и в цивилизации, чреватой подобными приступами истребительных страстей, и в надеждах от них избавиться привело в конце концов Жува к далекой от благостности, мучительно смятенной вере: «…религиозная перспектива есть единственный надежный ответ на ничтожество нашего времени».

«Бессознательное, спиритуалистическое, катастрофа» – три кита, на которые Жув после этого перелома собирался опереть если не все, что писал (а ему принадлежат еще и романы, музыковедческие эссе, переводы из Гёльдерлина и Шекспира), то свою лирическую вселенную. С тех пор и до конца дней он в своих стихах – судорожно напряженных сгустках черного пламени желаний и ослепительного света мистических зарниц – завороженно обследовал «бесчисленные геологические пласты» собственных душевных недр. В отличие от сюрреалистов, тогда же открывших для себя подсознательное по Фрейду, истолковав его, однако, как кладезь чудесного и вознамерившись черпать оттуда одни сокровища, Жув – почти клинический аналитик вожделений подпольного нутра: эротического влечения и тяги к смерти, пробующий одолеть их власть прорывом к одухотворенно-священному. Жажда очищения от греховной скверны сне дала его так, что здесь подходит скорее слово старинно-церковное – алкание: