Слово тут выпукло, поистине вещественно – это не изливающая себя и поющая, а оплотнившаяся духовность.

Журчанье родника

Рене Ги Каду

Сын провинциального учителя, Рене Ги Каду (1920–1951) и сам всю свою недолгую жизнь учительствовал в деревушках западной Франции. Столь частый в нашем веке разрыв между утонченной культурой, книжной и городской по преимуществу, и несуетной изначальностью сельского быта и трудов коснулся на первых порах и Каду. Однако вызвал у него внутреннее неприятие, тягу восстановить распавшееся единство природы и духа, детства и цивилизации, скромных житейских ценностей и лирической исповеди:

Я не верю в чудеса Лурда,

Верю в погожий день,

И в сборщиц лугового шафрана,

И в веселых, невзрослых людей.

И Бог в небесах мне совсем по нраву,

Когда, лицо над миской ладоней склоня,

В черную похлебку земли Он кладет приправу –

Соль из глаз проснувшегося дня.

Постепенно вокруг Каду и его товарища Жана Буйе, обитателя городка Рошфор на Луаре, сложилось содружество единомышленников – так называемая «рошфорская школа». У «рошфорцев» не было строгой общеобязатель ной платформы. Но все они присоединялись к намерению вывести отечественную лирику из дебрей головных мудрствований и чрезмерных ухищрений, оздоровить, вернув ей сердечную теплоту, добрую улыбку, прелесть непосредственного и естественного переживания того, что рядом, под рукой, достаточно лишь как следует вглядеться, вчувствоваться. «Сегодня у поэзии болит голова, – писал еще до возникновения «школы» один из ее будущих приверженцев, Морис Фомбёр. – Сюрреалисты заставили ее страдать острой и постоянной невралгией. Омоем ее, очистим, выведем на прогул ку в леса, в поля, овеваемые ветрами. Прислушаемся хотя бы немного к нашему сердцу… И пусть на земле будет свежесть – поэзия капель росы».

После 1940 г. кружок «рошфорцев» стал одним из очагов нравственного отпора профашистским поветриям в тогдашней умственной жизни Франции – как откровенным, воинствующим, так и прикрывавшимся приспособленческим лозунгом «лучше жить на коленях, чем умереть стоя». Даже в тех случаях, когда патриотическая гражданственность не получала в сочинениях друзей Каду прямого выхода, они разделяли его убеждение: «Жить с провалившимся брюхом – может быть; жить, ползая на брюхе, – никогда».

Сам Каду в ту, по его словам, «мертвую пору», откликаясь с болью на доходившие к нему в тихое уединение вести о расправах и казнях, одновременно не переставал звать к тому, чтобы «подняться до вершин любви к человеку», «приобщиться к вещам простым и прекрасным». И так же, как это бывало обычно у позднего Элюара, заповеди доб рой воли Каду несли в себе отповедь бесчинству злых исторических страстей.

В мире ночь

Темноту переполнили тени

Черно-маковой кровью залиты ступени

Безымянный мертвец отравляет поля.

Плачут женщины где-то

В ржавой каске давно проросли пустоцветы

Пахнет свежей травой

Немигающим взглядом глядит автомат из-под пня

Палец держит на взводе ресницы огня

Кто-то снова воюет на снежном просторе

А другие с порога коллежа отправились в море

На стволах обливаются кровью распятых тела

Хлеба нет

Бог оставил хозяев пустого стола.

………………………………………………

Сохрани до конца

Всю доброту лица

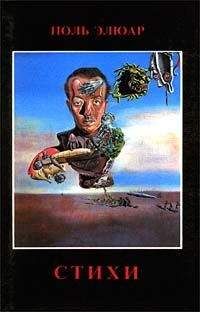

Рене Ги Каду. Автопортрет. 1948

Твою землю спасет лишь последняя пуля

И друзья твою руку возьмут выходя из кольца.

Задумчивая беседа Каду с самим собой – всегда проти вовес лихорадочно-угарному смятению, хотя тревоги, душев ная тоска, невзгоды и ужас перед стучащейся у порога смертью вовсе его не минуют. Он ищет опереться, однако, на мудрость непритязательного довольства доступно-обыденным и находит вокруг себя обнадеживающие источ ники доброты, покоя, радости:

Вдалеке виднеются красные черепицы.

Морщины ветра призрачны и случайны.

Целый мир за окном начинает кружиться,

И сердце утра не имеет тайны.

«Я хотел, чтобы имя Каду, – сказал он однажды, – звучало как журчанье прозрачного родника меж камней». Просветленное и умиротворенное жизнеутверждение посетило лирику Каду не сразу, хранило следы преодоленных печалей. И все же к концу его пути, вопреки неизлечимой болезни, оно возобладало в негромкой песне дружбе, супружеской нежности, домашнему уюту, своей работе, равно как и шорохам ночи за окном деревенского дома, росе на деревьях и кустах, зреющим хлебам – безыскусному счастью причащения даров «Растительного царства», как озаглавил Каду свою предсмертную книгу.

…Я любил свое «я»

В ослепительном блеске растительной жизни

Существом в ореоле пшеничных кудрей

Жизнь моя лишь вдали от меня начиналась

Там где чибисы в небе неслышно скользят

В перезвоне бубенчиков утро промчалось

Те же стены в известке морочили взгляд

Одинокая спальня в пустой оболочке

И кроватная сетка лишенная птичьих рулад

Но любил я себя как дитя на ладонях сидящим

И сжимающим солнце в горсти

И вдали от себя я умел себя вновь обрести

Свежим ветром сквозь ванты поэм шелестящим.

«Я всегда жил в домах…» Перевод Р. Березкиной

Державная поступь легенды

Сен-Жон Перс

Не желая ставить на своих книгах то же самое имя, что и на служебных бумагах и государственных соглашениях, французский дипломат Алексис Сен-Леже Леже (1887–1975), с годами достигший высоких должностей, сочинил себе подпись Сен-Жон Перс, к загадке которой обычно пробуют подобрать ключ, вспоминая о его вкусе к ветхо заветной архаике и еще более древним цивилизациям.

Сен-Жон Перс не упустил возможности, выпавшей ему по работе, пройти по следам этих цивилизаций непосредственно. Уроженец Гваделупы, завязавший в пору учебы во Франции дружбу с Клоделем, Жаммом, Валери, он в 1916 г. получил свое первое назначение секретарем посольства в Пекин и воспользовался этим, чтобы объехать Китай, Японию, Корею, Индонезию, попасть на острова Полинезии и в пустыню Гоби. С тех пор, куда бы его ни забрасывали служба и судьба, он впитывал впечатления от местной природы, культуры, нравов, утвари, вырабатывая свой горний без отрешенности взгляд на вещи и текущую историю сквозь просторную сетку земных широт и былых веков. Когда в 1940 г. вишистское правительство, припомнив ему резкие возражения против мюнхенского сговора западных стран с гитлеровской Германией, лишило его французского гражданства, а все изъятые при обыске в его парижском доме рукописи пропали, он нашел пристанище в Америке, откуда вновь и вновь предпринимал дальние путешествия. В 1960 г. Сен-Жон Персу, чьи сочинения дотоле затрудняли и круг избранных ценителей, была присуждена Нобелевская премия, принесшая ему мировую славу.

Обширнейшие запасы увиденного, пережитого, обдуманного в самых разных уголках света, серьезные познания в археологии, ботанике, философии, в истории религий, реме сел, учений, обычаев Сен-Жон Перс миротворчески пере плавил в свой философско-лирический эпос вселенной и чело вечества. Песня и сказ, хвала и предание, исповедь и летопись здесь всегда сплетены, посвящены ли отдельные книги этой оды-эпопеи детству в патриархальном раю, среди щедрот тропического сада, моря и неба («Хвалы», 1911); покорителям земель, закладывающим в пустынях города, но пренебрегающим оседлостью и готовым сняться завтра в поход к другим манящим далям («Анабасис», 1924)[104]; скитальческому уделу чужестранца, прикованного всеми помыслами к родному дому и своим близким в беде («Изгнание», 1942); непрестанной работе космических стихий («Ветры», 1946); шествию народов дорогами тысячелетий («Створы», 1957); трудам сменяющих друг друга поколений ратоборцев и строителей («Хроника», 1960) или прозрениям пытливого духа («Птицы», 1962)[105]. Сущее всякий раз предстает у Сен-Жон Перса как непрерывно становящееся преемство – вызревание, прорастание, обновление, а человеческая жизнь – как искание, воление, деяние, которым заклинающая песнь – напутствие, сопутствие, помощь:

Несть числа нашим дорогам, и нет у нас ни приюта, ни крова. К влаге святой припадаем смертных сухими устами. Вы, омывающие трупы в утробных водах утра, – земля покуда в тер новых путах войны – омойте также лицо живущих; омойте, Лив ни! омойте скорбные лица гневных, омойте нежные лица гневных… ибо узка их дорога и нет у них ни приюта, ни крова.