— Она помешалась, — причитала мать. — А все из-за перекиси — пропитала голову и отравила мозг.

Они прождали ее всю ночь напролет, но она так и не приехала. Делать в этом городе ей стало нечего, и вскоре они получили от нее открытку из Нового Орлеана, — она там прекрасно устроилась. «Не ждите, — писала она, — я ушла навсегда и никогда не вернусь!»

Шесть лет спустя во Французском квартале Нового Орлеана Альма была уже своей. Стояла она чаще всего на «Углу обезьяньих ужимок» и ловила мужчин. Для того чтобы весело проводить время в Квартале, работать в увеселительных заведениях было вовсе не обязательно, и она быстро это поняла. Кому-то может показаться, что Альма вела пустую и распутную жизнь, но если в качестве наказания за такую жизнь предназначалась смерть, то ей еще было до этого очень далеко. Собственно говоря, она брала от новой жизни все, безо всяких отрицательных последствий. Жила в свое удовольствие, вкусно ела и пила, — что еще надо для счастья? По утрам все ее лицо сияло и выражало невинность. Иногда, когда она была в комнате одна, ей представлялось, будто к ней пожаловал какой-то далекий предок либерального толка, который был не слишком доволен своей ветвью генеалогического древа; тогда она красилась и надевала любимую шляпу с пером.

Конечно, родители в Новый Орлеан и носа не казали, но однажды прислали к ней молодую замужнюю женщину, которой весьма доверяли.

Альма приняла ее в своей убогой комнате — «халупе» (чем она, собственно, и была), — которая находилась в самой захолустной части Бербон-стрит.

— Как поживаете? — поинтересовалась женщина.

— Что? — сделав невинные глаза, в свою очередь спросила Альма.

— Я хотела спросить, на что вы живете?

— О, — ответила Альма, — на то, что получаю.

— Вы хотите сказать, что живете за счет подарков?

— Да, почему бы нет? Я дарю — и мне дарят! — ответила Альма.

Женщина осмотрела комнату. Кровать не убрана и, кажется, не убиралась неделями. На двухконфорочной плите — гора немытых кастрюлек; в некоторых из них остатки еды покрылись плесенью. На зеркале, рядом с квитанциями из ломбардов, фотографии молодых мужчин: на лицах одних — обворожительные улыбки, другие нежно смотрят в пространство.

— Это фотографии ваших друзей? — спросила женщина.

— Да, — ответила Альма со счастливой улыбкой. — И друзей, и знакомых, и даже незнакомцев. Тех, кто приходит по вечерам.

— Ну уж этого я вашему отцу не скажу.

— Этому старому хрычу вы можете говорить все что угодно, — ответила Альма, закурила и выпустила дым ей в лицо.

Женщина еще раз обвела комнату взглядом и увидела в открытом шкафу летние платья — все со следами зелени на спине.

— Вы ездите на пикники? — спросила она.

— Да, но только не на те, что устраивает церковь, — ответила Альма.

Женщина хотела спросить что-то еще, но не могла собраться с мыслями, да и поведение Альмы не располагало к вопросам.

— Что ж, — сказала она наконец, — пожалуй, я поеду.

— Поторопитесь, — ответила Альма и не только не встала, но на женщину даже и не посмотрела.

Вскоре Альма узнала, что она беременна.

Не зная от кого, она родила сына и назвала его Джоном — по имени самого ее любимого мужчины, который недавно умер. Мальчик родился очень хорошенький, здоровый, со светлыми волосами, казалось, весь прямо светился.

С этого места история приобретает фантастические очертания, что, может быть, разочарует тех, кто привык к заурядному реализму.

Сына Альмы в Сейлеме, конечно бы, повесили. Его матери от «Девического кружка» тоже бы досталось, но ему — в первую очередь.

Он был настоящим потомком ведьмы. Уходил из дома полседьмого утра и возвращался поздно вечером, зажав в кулаках золото и драгоценности, которые пахли морем.

Альма, конечно, разбогатела, и тогда они поехали на север, где юноша превратился в нормального молодого человека и погоню за богатством прекратил. Казалось, юные забавы потеряли для него интерес — он о них и не вспоминал. Мать и сын, испытывая взаимное уважение, не докучали друг другу, — каждый занимался своим делом.

Когда пришел ее смертный час, Альма лежала и мечтала о том, чтобы сын вернулся домой, — он был в каком-то долгосрочном плавании. И вдруг кровать начала раскачиваться, как океанский корабль. И вот, словно Нептун из глубины океана, появился Иоанн Первый[87]. С рогом изобилия, с которого свисали водоросли. На его обнаженной груди и ногах — зеленоватый налет — такой обычно бывает на бронзовых статуях. Над кроватью он опустошил свой рог, и оттуда посыпались сокровища с затонувших испанских галеонов: покрытые илом рубины, изумруды, бриллианты, кольца, ожерелья из чистого золота, жемчужные бусы.

— Некоторые даже умирают не с пустыми руками, — сказал он.

И вышел, а Альма — следом.

Ее богатства достались «Дому безрассудных транжир». Когда сын-моряк вернулся домой, был воздвигнут памятник. Странный памятник. Три фигуры неопределенного пола сидели верхом на дельфине. Одна держала распятие, другая рог изобилия, а третья — эллинскую лиру. На боку ныряющей рыбы, гордого дельфина, было выгравировано странное имя, Бобо, — кличка той самой желтой птицы, которую дьявол и Благочестивая использовали в качестве посредника в своих махинациях.

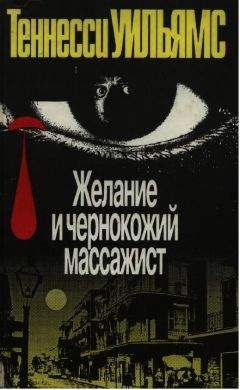

ЖЕЛАНИЕ И ЧЕРНОКОЖИЙ МАССАЖИСТ[88]

С первых дней своего существования этот человек, Энтони Бернс, лишился чувства собственной значимости и возможности раскрыть себя как личность — по воле судьбы он то и дело оказывался в ситуации, когда не принадлежал самому себе, а являлся лишь частицей чего-то более крупного. В семье, где он рос, до него было пятнадцать детей, и ему внимания почти не уделяли. Учился он в самом крупном классе в истории школы. На работу поступил в самую крупную оптовую компанию в городе. Работа поглощала и его самого, и его время, но чувства удовлетворения он не получал. Гораздо уютнее, чем где-либо еще, ему было в кино. Он всегда покупал билет в последний ряд — там темнота окутывала и согревала его, и он чувствовал себя кусочком мяса в чьем-то большом горячем рту. Кино действовало на него успокаивающе и даже клонило в сон. С кино не могла сравниться даже собака Нэнни, которая действовала умиротворяюще, облизывая его всего, когда он возвращался домой, — кино было лучше. Во время сеанса рот сам собой раскрывался, а накопившаяся слюна вытекала из него; горести и заботы минувшего дня улетучивались, наступало приятное расслабление. За развитием событий в фильме он не следил, а просто смотрел на актеров. И не важно, что они говорили или делали. Он выделял тех, от кого исходило тепло, — словно они сидели рядом с ним в этом темном кинозале. Он любил их всех, кроме актеров с пронзительными голосами.

Робкому и застенчивому Энтони Бернсу нужна была постоянная защита, а обеспечить ее, увы, никто не мог.

Правда, определенной защитой ему могла служить его внешность, потому что в возрасте тридцати лет он выглядел ребенком, — даже взгляд и походка были детскими. Каждое движение Бернса, каждое слово и каждое выражение лица как бы говорили: мне очень неловко, что я пришел в этот мир и занимаю в нем принадлежащее другому место. Лишних вопросов он не задавал, знал только то, что требовалось, а о себе не ведал почти ничего, ни о себе, ни о своих желаниях. Желания в человеке играют большую роль, чем принято считать, и Энтони Бернс был этому наглядным подтверждением. Его сокровенное, но не осознанное желание было настолько велико, что поглощало его полностью, с головой, — словно огромное пальто, которое могло подойти Бернсу только в двух случаях: если пальто укоротят размеров на десять или если Бернс на столько же подрастет.

Греховность этого мира — в его необузданных страстях, в его несовершенствах, за которые расплачиваться приходится страданиями. В доме не возвели стену — потому что не хватило кирпичей; в комнату не завезли мебель — у домовладельца не хватило средств. Эти недоделки обычно замалчивают или покрывают. Человек без конца идет на какие-то компромиссы, придуманные специально для того, чтобы замазывать недостатки. Он чувствует, что и в нем самом есть нечто вроде невозведенной стены или немеблированной комнаты, и изо всех сил стремится наверстать упущенное. Обращение к творческому воображению, фантазии, к высоким целям искусства — все это служит единственной цели: замаскировать несовершенство человека. Да и насилие — будь то драка между двумя мужчинами или война между рядом стран — это бессмысленная компенсация за отсутствие в человеческой натуре чего-то очень важного. Но есть компенсация и другого рода, Она воплощена в принципе искупления — в добровольном подчинении насилию, исходя из того, что таким образом происходит очищение, искупление собственной вины. Именно этот жизненный путь избрал для себя Энтони Бернс, правда, интуитивно, не сознательно.