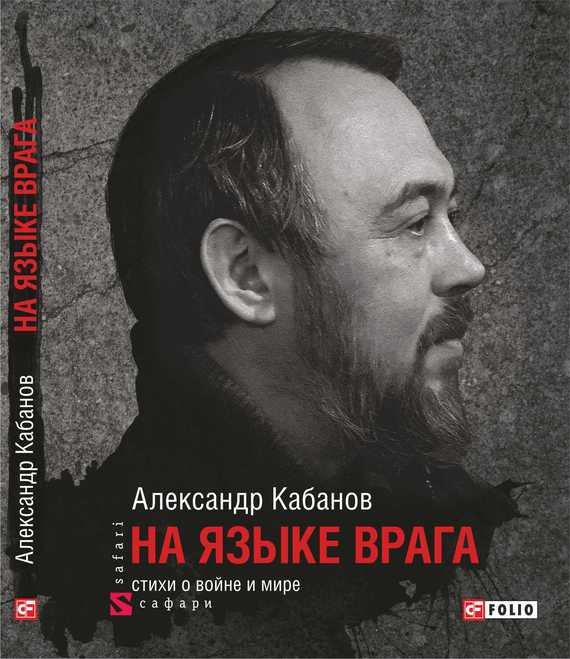

Александр Кабанов (р. 1968 году в городе Херсоне) – украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 10-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др.

Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Его стихи переведены на финский, сербский, польский, грузинский и др. языки.

Александр Кабанов – главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.

«На языке врага: стихи о войне и мире» – одиннадцатая книга Александра Кабанова. В нее вошли новые стихотворения, написанные в 2014–2017 гг., а также избранные тексты из сборника «Волхвы в планетарии» (вышла в издательстве «Фолио» в 2014 г.).

Ключевой смыслообразующий тезис новой книги поэта: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди…»

Кроме сборника «Волхвы в планетарии», в издательстве «Фолио» были изданы книги «Весь» (2008) и «Happy бездна to you» (2011).

болотная гнусь,

вскрикнул нолик в спасательном круге:

я люблю тебя так, что женюсь

на твоей некрасивой подруге.

Вспыхнет чучело белой совы:

ты увидишь в рассеянном мраке,

что у Гоголя – две головы,

а не три, как твердят на филфаке.

Да, у Гоголя две головы,

будто это Алупка-Алушта,

почему? – ошарашены вы,

потому что, мой друг, потому что.

Если правую бошку отсечь,

ибо левая бошка в декрете —

потечет малоросская речь

болоньезом к любому спагетти.

Если Гоголю нос потереть —

на удачу, в насмешку над словом —

мы забудем о Гоголе впредь,

о чудовище дваждыголовом.

А у Пушкина восемь хвостов —

утверждал Д. Иваныч Хвостов:

не четыре, а восемь, зараза,

покидаю срамные места,

и пускай, заикаясь, до ста

мне считает звезда – одноглаза.

«Вот котенок, который умрет…»

Вот котенок, который умрет

через восемь и с хвостиком лет,

вот ребенок который умрет

в непонятные семьдесят пять,

только ты, мой божок-пирожок:

то умрешь, то воскреснешь,

а когда умираешь —

вся жизнь замирает вокруг,

начинается счастье,

цветет золотая омела,

поднимается хлеб,

заливается велосипед,

если б сердце мое,

если б сердце твое и мое

зачерствело.

«Как женщина – пуста библиотека…»

Как женщина – пуста библиотека,

исчадие Днепровского района,

а выйдешь в сад и встретишь человека,

тоскующего в позе эмбриона.

Он стар, небрит, он нынче много выпил,

хмельные слезы слизывают слизни,

его лицо – багровое, как вымпел,

как подлость этой жизни, этой жизни.

Сожженных книг врачующее слово,

бессмертье с переметною сумою,

и мой сурок мне говорит сурово:

не я с тобой, а это ты – со мною.

Херсонская разграбленная область,

трещат полей арбузные поленья,

и человек уверовал, что подлость —

сильней и милосерднее спасенья.

«Первый бомж подарил мне божью коровку…»

Первый бомж подарил мне божью коровку,

а второй завернул хитро:

выводи себя, как выводят татуировку,

третий сплюнул и шмыг в метро.

Я ее кормил шаурмой из вальса,

за окном светился мурал,

улететь на небо тренировался —

кубик Калашникова собирал.

Ох, не мудрено потерять сноровку

в дебрях страшного ремесла,

я б возненавидел божию коровку,

но она – ползла.

«Если б было у меня много денег…»

Если б было у меня много денег,

чтоб сходить с тобой с ума понарошку,

я бы выбросил в окно старый веник,

целовал бы я кота на дорожку.

Словно конник, оседлав подоконник,

я сидел бы и смотрел в подстаканник,

выбирал бы: или джин, или тоник,

а на закусь: лишь чак-чак да паланик.

Собирал бы я каменья пращою,

будто ангелов чертовски опавших,

я кричал бы из окна: всех прощаю,

от моей большой любви пострадавших.

Если б, если б – помечтать – не работа,

позвонил бы, но лишен подзарядки,

старый веник, если встретишь кого-то,

передай, что я в порядке, в порядке.

«Деревья в очередь на жилье…»

Деревья в очередь на жилье

стоят, раскручены, как улитки,

снег предлагает термобелье,

не замечая сосулек скидки.

Ну что же ты, лежишь, как бревно,

овальное на квадратных метрах,

в кровати с видом на Люблино,

одна в одних полосатых гетрах.

Под стать японским городовым,

подобно Сухову-Гюльчатаю:

по черным кольцам, по годовым

и обручальным тебя читаю.

«Повторов, ты в единственном числе…»

Повторов, ты в единственном числе

непохмеленный, въехал на осле —

через пустыню – в Яффские ворота,

как золото с мечтой о санузле —

на бороде твоей сияла рвота.

И мы вошли толпою за тобой,

вставал закат с прокушенной губой,

в часах песочных – середина мая,

о, как мы долго верили в запой,

твои тылы надежно охраняя.

На горизонте лопнула печать,

нас были тьмы, теперь осталось пять:

я, снова я, разъевшийся, как боров,

прошу, не умоляй тебя распять,

мой переводчик, старый друг Повторов.

И эту страсть, враждебную уму,

не избежать, Повторов, никому,

смотри, как перевернута страница,

и холм стихотворения в дыму,

и крест на нем – двоится и троится.

«В шапочке из фольги и в трениках из фольги…»

В шапочке из фольги и в трениках из фольги —

я выхожу на веранду, включив прослушку:

чую – зашевелились мои враги,

треба подзарядить лучевую пушку.

Утро прекрасно, опять не видать ни зги —

можно курить, но где-то посеял спички,

…альфа-лучи воздействуют – на мозги,

бета и гамма – на сердце и на яички.

Чуть серебрясь, фольга отгоняет страх,

жаль, что мой гардероб одного покроя,

вспомнилась библия – тот боевик в стихах,

где безымянный автор убил героя

и воскресил, а затем – обнулил мечты;

Что там на завтрак: младенцы, скворцы, улитки

и на айпаде избранные хиты —

сборник допросов, переходящих в пытки?

Если на завтрак нынче: сдобные палачи,

нежные