Симич. Послушай, девочка, нам с дедушкой нужно поговорить об очень важном деле. Таком, которое не для детских ушей.

Алегра. Значит, я не должна этого слышать.

Симич. Верно.

Алегра. Значит, есть такие вещи, о которых я, в моем доме, не должна слышать?

Симич. Да что же это такое, Павле?

Игнятович. Послушай, Милисав. Вот что я тебе скажу. Ребенок прав. В ее доме ты не можешь ей приказывать. И еще я тебе вот что скажу, раз уж ты так настаиваешь. Знаешь, почему они тебя не примут? Знаешь, почему? Потому, что ты был коммунистом, вот почему!

Алегра. Вы коммунист?!?

Алегра выкрикивает это так как какой-нибудь другой ребенок выкрикивал бы: «У вас вши?!?» или «Вы еврей»?!? или «Вы цыган!?!»

Симич. Я? Коммунист? Как… Но это же было еще в гимназии?!

Игнятович. Но, тем не менее, было!

Симич. Еще до второй мировой войны, понимаешь!

Алегра. Вы коммунист! КОММУНИСТ!!!

Алегра, в сущности, понятия не имеет, что значит слово, которое она выкрикивает. Но она знает, что если так продолжать, то Симичу грозит нервный срыв. Поэтому она и кричит.

Симич. Но и ты им был! Причем гораздо дольше!

Алегра не перестает выкрикивать свое, поэтому оба вынуждены ее перекрикивать.

Алегра. Коммунист, коммунист, коммунист, коммунист…

Игнятович. Это другое дело!

Симич. Но я вышел из партии!

Игнятович. А меня исключили! Чувствуешь разницу? Я был плохим коммунистом!

Алегра в конце концов перестает кричать. В тот же момент замолкает и Симич. Алегра забирается к Игнятовичу на колени. Обнимает дедушку и пакостно смотрит на Симича.

Алегра. Дедушка, скажи коммунисту, чтобы убирался из моего дома.

Игнятович. Ты вроде какого-нибудь диссидента, но этого совсем недостаточно.

Симич. Не достаточно?

Игнятович. Да, недостаточно.

Алегра. Дедушка, скажи коммунисту…

Игнятович все-таки ничего не говорит. Все-таки ему неприятно. Симич встает.

Симич. Тогда я пошел.

Игнятович. Это будет самое лучшее. И больше не приходи. Незачем. Живи своей собственной жизнью, оставь амбиции. Мой тебе совет.

Симич цедит сквозь искусственные зубы.

Симич. А мой тебе совет, Павле, подумай, как бы кто-нибудь не заговорил. И не рассказал бы, чем ты занимался в молодости. Кого ты погубил, причем собственными руками, Павле.

Игнятович. Ладно, Милисав, хватит. Иди уже.

Симич. Подумай, как бы я не заговорил. Кого и как. Собственными руками.

Игнятович. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.

Игнятович лжет, просто он давно примирился с самим собой. Его ничто не мучит, его не грызет совесть. Ничего.

Симич. Как бы я тебе не напомнил, Павле! И не назвал точное число. А ты на это число можешь поставить в лотерее и посмотреть, что оно тебе принесет!

Игнятович. Давай, давай, ступай.

И Симич выходит. Из кухни, из дома, из жизни этого человека. Игнятович остается со своей внучкой, спокойный, потому что совести у него нет.

Алегра. Дедушка, а этот человек действительно коммунист?

Игнятович молчит. Не отвечает.

Алегра. Дедушка, а что такое коммунист?

Игнятович некоторое время думает. Потом формулирует.

Игнятович. Это никто, детка. Этот человек просто — никто.

Затемнение

12.

Площадка для отдыха на автостраде, деревянная скамья, стол для еды, все сделано из бревен, или в похожем стиле. Контейнер для мусора, переполненный, следы пребывания автотуристов, обедов водителей и их спутников. Фредди ведет под руку своего отца, злобного старика с палкой. Ступает старик тяжело, левая нога существенно замедляет его движение. Фредди внимателен, терпелив, идет медленно, тем темпом, который задает отец, в другой руке несет корзину, полную еды — бутерброды, фрукты, вода.

Фредди. Осторожно, папа. Мы никуда не спешим. Осторожно.

Отец Фредди медленно садится на скамью. Опирается на свою палку, смотрит, как и обычно, куда-то вдаль. Фредди остается стоять. Он ставит рядом с отцом корзину с едой.

Фредди. Здесь у тебя все есть. Бутерброды, цыпленок в фольге, яблоки, молоко.

Отец никак не реагирует. Он не реагирует никогда, никогда не подает ни малейших признаков того, что понимает, что ему говорят, что он вообще слышит, что ему говорят. Он только своим обычным злым взглядом следит за какой-то точкой на горизонте, но неизвестно, видит ли он вообще что-нибудь. Фредди делает последнюю попытку.

Фредди. Там и сахар есть. Папа. У тебя здесь есть сахар.

А старик не реагирует. Даже на слова о том единственном, что он любит, что всегда крадет, тайком сует в рот, из-за чего ему ампутировали пальцы на правой ноге и при этом все равно не смогли остановить процесс, даже на него, на сахар, старик не реагирует. И это помогает Фредди решиться. Ему ясно, что его старый отец ничего больше не понимает, ни о себе, ни о том, где он находится, ни о том, что его окружает, ни о чем.

Фредди. Ладно, папа. Я пошел.

Фредди тем не менее колеблется. Потому что его план все-таки чудовищен. И вообще, не вполне ясно, действительно ли он это сделает, оставит здесь, на этом месте родного отца, который утратил разум и не знает больше даже собственного имени, а если бы он его знал, то от этого не было бы никакого толку, потому что он и так уже годами молчит, ни с кем не разговаривает, только вот так, опершись на палку, молча смотрит перед собой. На самом деле ни его дети, ни кто-нибудь другой не знают точно, почему отец перестал говорить. И отчего вдруг стал злым. И на кого он зол. Или за что. И как это так. Итак, Фредди все-таки колеблется. Потому что может быть его отец именно сейчас отреагирует. Может быть он подаст какой-нибудь знак, может быть как-то покажет, что у него остался разум, что он понимает. «Вообще-то, — думает Фредди, — то, что я сейчас делаю, это для него добро. Потому что может быть это его разволнует, встряхнет, вырвет из совершенно бессловесного состояния, этот шок может пробудить его из глубокого сна, ведь он ведет себя как человек, который спит, а сам, как это ни странно, ходит во сне.» Так говорит Фредди самому себе, чтобы тут же на месте не скончаться от угрызений совести. А отцу он говорит.

Фредди. Я пошел.

Фредди засовывает руку в отцовский внутренний карман. Достает его бумажник, из него документы с фотографией. Кладет в карман к себе. Потом из другого своего кармана вытаскивает пачку денег, толстую пачку купюр, часть кладет отцу в бумажник, остальные рассовывает по его карманам.

Фредди. Тут тебе хватит. Я даю тебе все, что у меня было. (Под конец Фредди из последнего своего кармана вынимает фотографию. Небольшую фотографию, черно-белую. Ее он тоже кладет в бумажник отца.) Это мы, Дада и я. Летом, в Сутоморе, в семьдесят восьмом. Тебя здесь нет.

Йович не реагирует. Ни движением, ни вздохом, ни глазами. Фредди еще некоторое время смотрит на отца. Потом резко поворачивается.

Фредди. Прощай, папа.

Фредди удаляется от отца. Отец остается сидеть. Слышен звук запускаемого мотора, как-то слишком громко, похоже на эхо. Старик по-прежнему сидит. Фредди включает передачу и резко нажимает на газ. Отец не двигается, не мигает. Автомобиль удаляется, Фредди навсегда покидает своего отца. Старик сидит долго. Опираясь на палку, глядя перед собой. Весь гам площадки возле автозаправки, площадки для отдыха на автостраде, крики детей, автомобильных моторов, которые запускают или глушат, голоса людей, которые перекликаются, сигналят, сердятся, целуются, все это постепенно стихает. Старик продолжает сидеть, совершенно неподвижно. Потом, впервые за много лет, голосом, звучание которого он и сам уже забыл, старый человек начинает говорить

Йович. Однажды мои дети были очень горды мною.

Однажды. В Сутоморе, на море.

Во время набега саранчи.

Весь пляж над нами смеялся, открыто, в лицо.

А я их давил и ногами, и руками, и палкой.

И я защитил своих детей.

И это все. Все, что Йович имеет сказать. Слышится гром, вот-вот начнется ливень. И тут вместо дождя на голову старого человека начинает сыпаться сахар. Сахар сыпется, сыпется, почти засыпает его.

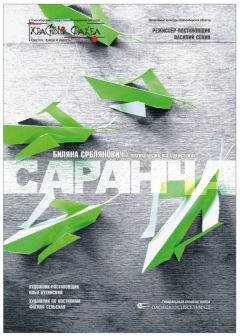

![Биляна Срблянович - Кузнечики [=Саранча]](https://cdn.my-library.info/books/229110/229110.jpg)