имя? Имя того, что представляет собой и Отдельное и Всеобщее?

Имя его — Красота.

Знаете ли вы, чего вы хотите? Я еще не знаю, но предчувствую новое царство нового божества, я спешу ему навстречу, увлекая за собой других, как река, стремящаяся к океану, увлекает за собой свои притоки.

И это ты, ты указала мне дорогу. Начало положено тобой. Те дни, когда я еще не знал тебя, — не в счет.

О Диотима, Диотима [109], посланница небес!

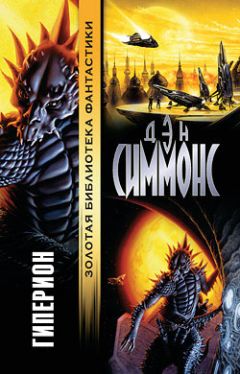

Гиперион к Беллармину

Забудь, что существует время, и не веди счет дням своей жизни!

Что значат столетия перед мигом такого откровения и сближения двух существ?

Как сейчас, помню тот вечер, когда Нотара впервые привел меня к ней в дом.

Она жила совсем недалеко от нас, у подножья горы.

Ее мать была благоразумная, кроткая женщина, брат — простой, веселый юноша, и оба искренне доказывали словом и делом, что признают Диотиму царицей дома.

Ах, ее присутствие освящало и украшало все! Куда бы я ни глянул, к чему бы ни притронулся — к коврику ли, к подушечке или столику Диотимы, — все было связано с ней сокровенными узами. А когда она в первый раз назвала меня по имени, когда она подошла так близко, что меня коснулось ее чистое дыхание...

Мы очень мало говорили. В такие минуты стыдишься обыденных слов. Вот если бы стать музыкой и слиться в ней в едином небесном гимне!

Да и о чем стали бы мы говорить? Мы лишь глядели друг на друга. Говорить о себе нам было неловко.

Наконец мы заговорили о жизни земли. Никто никогда еще не славил ее с таким детским пылом.

Нам было приятно изливать свое сердце перед доброй матушкой Диотимы [110]. От этого нам становилось легче, как становится легче деревьям, когда летний ветер колеблет их отягченные плодами ветви и сладкие яблоки дождем сыплются на траву.

Мы называли землю цветком неба [111], а небо — бескрайним садом жизни. Как розы наслаждаются золотистой пыльцой, говорили мы, так мужественный солнечный свет услаждает своими лучами землю; она дивное живое существо, равно божественное и когда ее сердце извергает лютый огонь, и когда источает кроткую, прозрачную воду; она всегда счастлива: и когда утоляет свою жажду каплей росы, и когда пьет из грозовых туч, наслаждаясь даром небес; она — неизменно любящая бога солнца, разлученная с ним его половина и, возможно, была сначала связана с ним еще более тесными узами, но всевластная судьба разделила их, чтобы она стремилась к нему, то приближаясь, то удаляясь, и созрела в радости и страдании, достигнув высшей красоты.

Вот о чем мы говорили. Я передаю тебе содержание, сущность нашей беседы. Но что она без живого слова?

Смеркалось, и мы должны были расстаться. «Доброй вам ночи, ангельские глаза! — мысленно твердил я ей. — И явись поскорее снова, прекрасное, божественное виденье, с присущими тебе щедростью и покоем!»

Гиперион к Беллармину

Через несколько дней они пришли к нам на гору. Мы гуляли все вместе в саду. Диотима и я, задумавшись, ушли вперед; порой у меня на глазах выступали слезы счастья при мысли, что моя святыня так скромно идет рядом со мной.

И вот мы стоим впереди, на самом гребне горы, и глядим на восток, в бескрайние дали.

Глаза Диотимы расширились, милое лицо тихо, как распускающийся бутон, раскрылось под легким дуновением ветерка, став подлинным выражением души, и все ее тело, изящное и царственное, мягко распрямилось и едва касалось ногами земли, будто вот-вот взлетит в облака.

Как мне хотелось взять ее на руки и, словно орел с Ганимедом [112], полететь над морем и окрестными островами!

Вот она подошла к самому краю и глянула вниз с отвесной скалы. Ей нравилось измерять взглядом страшную глубину, созерцать темные леса и озаренные светом верхушки деревьев, которые вырисовывались внизу, между утесами и пенистыми ручьями.

Ограда, на которую она оперлась, была довольно низка. Поэтому я отважился поддержать ее, очаровательную, когда она наклонилась вперед. Жаркое, трепетное блаженство пронизало все мое существо, и меня охватило бурное смятение, и мои руки горели, как раскаленные угли, когда я ее коснулся.

А какой отрадой было стоять возле этой прекрасной девушки и по-детски нежно заботиться, чтобы она не упала, и радоваться ее восторгу!

Все, что делали и думали люди на протяжении тысячелетий, что все это перед единым мгновением любви? Ведь она самое счастливое, божественно прекрасное создание природы, к ней ведут все ступени у преддверия жизни! Оттуда мы пришли, туда мы идем.

Гиперион к Беллармину

Только бы забыть ее пенье, только бы этот голос души никогда больше не звучал в моих нескончаемых снах.

Не узнать горделиво плывущего лебедя в сонной птице, сидящей на берегу.

Так и душу моей любящей молчальницы, столь неохотно прибегавшей к словам, узнавал я только, когда она пела.

Тогда, лишь тогда, за ее небесной строгостью открывалось ее величавое и ласковое обаяние; тогда с ее нежных цветущих губ слетало слово, порой такое робкое и застенчивое, порой — непреклонное, как веленье богов. А как отзывалось мое сердце на этот божественный голос! Величие и убожество, житейские радости и печали — все смягчалось благородством этих звуков.

Как ласточка на лету хватает пчелу, так ее голос неизменно захватывал нас всех.

Мы испытывали не радость, не изумление, а небесное спокойствие.

Тысячу раз говорил я ей и себе: «Высшая красота — это и высшая святыня». И таким было все в ней: и ее песня, и ее жизнь.

Гиперион к Беллармину

Ее сердце чувствовало себя как дома среди цветов, словно оно им сродни.

Она называла их всех по имени, любя, придумывала им новые, лучшие имена и в точности знала, когда наступает для каждого цветка радостная пора его жизни.

Когда мы гуляли по лугу или по лесу, глаза и руки моей молчаливой спутницы были вечно заняты; она казалась блаженнорассеянной, словно старшая сестра, навстречу которой из каждого уголка дома выбегает кто-нибудь из младшеньких и каждый хочет, чтобы она поздоровалась с ним первым.

И все это в ней было вовсе не напускное, не надуманное, а естественное.

Есть вечная истина, и она повсеместно подтверждается: чем чище, прекрасней душа, тем дружнее живет она с другими счастливыми существами, о которых принято говорить, что у них души нет.

Гиперион к Беллармину

Тысячу раз я от всего сердца смеялся над людьми, которые воображают, что натуре возвышенной отнюдь не