море красоты. О, я еще научусь так смотреть на тебя, чтобы ничего в тебе не проглядеть! Дай только срок!

— Льстец! — воскликнула она. — Однако, милый мой льстец, на сегодня довольно! Мне сказала об этом золотая вечерняя тучка. Не грусти! Сбереги для нас с тобой свою чистую радость! Пусть она звучит в тебе до завтра, не убивай ее угрюмостью: цветы сердца надо нежно лелеять. Корни их всюду, но цветут они только в погожие дни. Прощай, Гиперион!

Она высвободилась из моих объятий. Страсть вспыхнула во мне, когда я увидел, что она вот-вот исчезнет, сияющая красотой.

— О, постой же! — крикнул я, бросаясь вслед за ней, и вложил всю свою душу в бессчетные поцелуи.

— Боже! — проговорила она. — Что с нами будет!

Это меня сразило.

— Прости, небесная! — сказал я. — Я ухожу. Покойной ночи, Диотима, и думай обо мне хоть немножко!

— Непременно, — отозвалась она. — Покойной ночи!

А теперь ни слова больше, мой Беллармин! Это было бы не под силу и моему терпеливому сердцу. Я изнемог, я это чувствую. Но пойду поброжу среди трав и деревьев, потом лягу под листвой и буду молиться, чтобы природа даровала мне такой же покой.

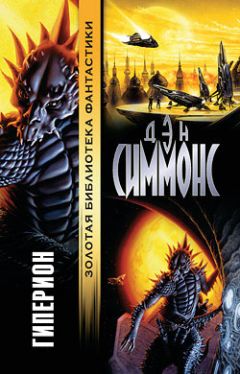

Гиперион к Беллармину

Отныне наши души общались свободней и прекрасней, и все внутри и вокруг нас равно склоняло к золотой безмятежности. Казалось, старый мир умер и с нами начинается новый, таким одухотворенным и сильным, легким и любящим стало все; и мы, и все живые существа, радостно сливаясь, реяли в беспредельном эфире, как реют слитые звуки тысячеголосого хора.

Наши беседы текли подобно лазурным рекам, в которых поблескивают золотые песчинки, а наше молчание напоминало безмолвие горных вершин, где на величаво пустынной высоте, куда не достигают и грозы, зашумит порой божественный ветерок, шевеля кудри отважного путника.

И нас охватывала удивительная торжественная скорбь, когда пробивший час расставанья омрачал наш восторг, и тогда, бывало, я говорил:

— Вот, Диотима, мы опять стали смертными.

А она отвечала:

— Смертными? Да ведь наша бренность только мнимость, радужные пятна, мелькающие перед глазами, если долго смотреть на солнце!

Ах, какими чарующими были все превращения любви: ласковые речи, тревоги и нежности, строгость и снисходительность.

С какой проницательностью мы разгадывали друг друга, с какой бесконечной верой мы славили нашу любовь!

Да, человек — солнце, всевидящее, всепреображающее, если он любит; если же он не любит, он — темная хижина, в которой еле тлеет лампада.

Мне бы надо молчать, забыть и молчать.

Но прельстительный пламень искушает меня, манит ринуться в него и погибнуть, как мошка.

Однажды, в разгар этой блаженной и безудержной взаимной самоотдачи, я заметил, что Диотима становится все молчаливей.

Я спрашивал, умолял, но это, видимо, еще больше отдаляло ее от меня; наконец она взмолилась, чтобы я не расспрашивал ее и ушел, а при следующем свидании говорил о чем-нибудь другом. Это обрекало и меня на мучительное молчание, из которого мы не находили выхода.

Мне казалось, будто некий непостижимый, негаданный рок обрекает нашу любовь на смерть, будто в жизни ничего уже не осталось, кроме меня и моих терзаний.

Я, правда, корил себя за это; я хорошо знал, что случайное не властно над сердцем Диотимы. Однако она оставалась для меня загадкой, а моя избалованная, безутешная душа требовала зримой и неослабной любви; замкнутые сокровища были для нее потерянными сокровищами. Ах, будучи счастлив, я разучился надеяться; в ту пору я походил на нетерпеливого ребенка, который плачет, завидев яблоко на дереве, ибо нет для него яблока, если оно недосягаемо. Я не находил себе покоя, умоляя вновь, то с яростью, то смиренно, то с гневом, то нежно; любовь вооружила меня своим неотразимым и скромным красноречием; и наконец, о моя Диотима, наконец я вырвал у тебя восхитительное признание! Оно со мной и доныне и останется со мной, пока волна любви не возвратит и меня вместе со всем, что живет во мне, на мою первоначальную родину, в лоне природы.

Невинная, она только сейчас осознала всю силу переполнявшего ее чувства и, трогательно испугавшись своего богатства, схоронила его в тайниках сердца; когда же она призналась, со слезами призналась, святая простота, что любит слишком сильно, что сказала «прости» всему, что было раньше дорого ее сердцу, — о, как она себя корила.

— Отреклась я вероломно от мая, от лета, от осени, не различаю белого дня от темной ночи, как прежде различала, не подвластна ни небу, ни земле, а подвластна только ему, одному-единственному; но и мая цветение, и лета жар, и осени зрелость, ясный день и строгость ночи, и земля, и небо — все слилось для меня в этом одном-единственном — так я его люблю.

И как же она тогда, дав себе волю, разглядывала меня, как обнимали меня ее прекрасные руки, как целовала она меня в лоб и в губы, охваченная смелой и чистой радостью, и — ах! — ее божественная головка, немея от блаженства, склонилась ко мне на грудь, прелестные уста прильнули к моему трепетавшему сердцу, и милое мне дыханье проникло в самую душу... о Беллармин! Мысли мои мешаются, я совсем теряю рассудок.

Вижу, вижу, чем это кончится. Волны сорвали кормило, хватают корабль, как хватают младенца за ножки, и ударяют его о скалы.

Гиперион к Беллармину

Есть в жизни высокие мгновенья. Мы, ничтожные, смотрим на них снизу вверх, как смотрят на исполинские образы будущего и древности. Мы вступаем с ними в чудесный поединок, и, если мы перед ними устоим, они становятся нам побратимами и уже не покинут нас.

Однажды мы сидели с друзьями у нас на горе, на одном из камней древней столицы этого острова, и заговорили о том, как мужественно этот лев, Демосфен, встретил здесь свой конец [127], как он избрал добровольную святую смерть, обретя свободу и спасшись от оков и мечей македонцев.

— Великий дух шутя расстался с этим миром! — воскликнул кто-то.

— Почему бы и нет? — заметил я. — Ему больше нечего было здесь делать. Афины стали прислужницей Александра, и мир, как олень, был насмерть затравлен великим охотником.

— О, Афины! — воскликнула Диотима. — Сколько раз я грустила, глядя на них, и передо мной вставал из голубой дымки призрак Олимпа!

— А далеко ли до Афин? — спросил я.

— День пути, вероятно, — ответила Диотима.

— День пути, а