всех разговоров. Мы питаем ее. И я верю в ее блеск. Иногда

coup de foudre заставляет сердца биться в жарком, неудержимом ритме. Иногда дух человеческий глохнет, ошеломленный переживаниями и страстями. Любовь…

— Любовь!.. Фу!.. Какая пошлость!.. Ик.

— Слаттер, перестаньте!

— Я — ваша жертва… ик. Вы — великий хитрец… ик. Чистый и грязный, как биде… Ик-ик. Я поверил в вашу непорочность… ик. А вы кишите спирохетами… ик-ик.

— Перестаньте, Слаттер!

— Не останавливайте его. Он не говорит ничего такого. Любовь — лишь affiche генетического инстинкта. Affiche недостойного продукта!

— Следите за своими словами, Ивар.

— Я тоже знаю, о чем говорю, по своему опыту. В Голливуде я влюбился в одну прекрасную девушку. Ее отец, ни много ни мало президент Лос-Анджелесского общества евгеники, уверял меня, что она девственница. Хотел поставить на нас эксперимент. Какой обман! Женская красота оказалась не более чем накрашенным сосудом, полным вирусов и гноя… Как я лечился! И до сих пор лечусь… Любовь полностью отвратила меня от себя. Я отправился в путешествие, чтобы отвлечься. Яхты с самками, paquebots с содержанками… Но я так и не смог одолеть тоски. За морем любви скрывается только погибель!

И, словно подчеркивая горечь произнесенного, звукорежиссер тяжело вздохнул.

Что-то вроде депрессивного морока овладело сотрапезниками.

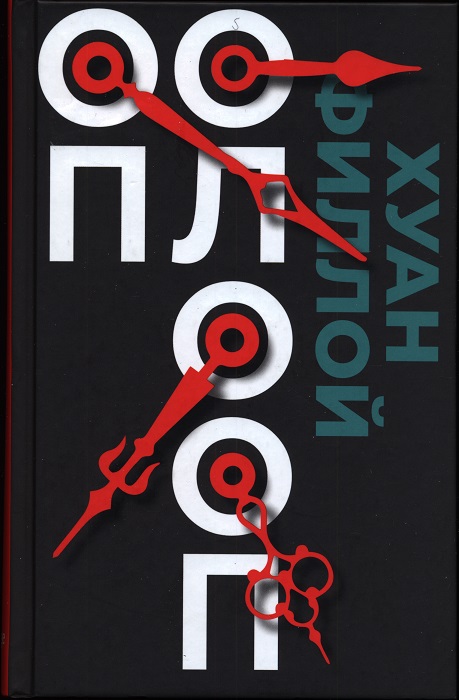

И в этот самый момент раздался мягкий голос Опа Олоопа, перекрывший негромкие перешептывания гостей:

Doutez, si vous voulez, de l’étre qui vous aime

D’une femme ou d’un chien, mais non de l’Amour meme

L’Amour est tout: la vie et le soleil.

Qu’importe le flacуn pourvu qu’on ait l’ivresse!

Faites-vous de ce monde un songe sans réveil. [49]

Тишина воцарилась под сводами черепа.

Открывшийся бескрайний горизонт парализовал мысли.

Никто не решался поделиться сокровенным, и вдруг раздался голос Робина Суреды. Его слова были наполнены чувством.

— Я, с вашего позволения, самый молодой участник сегодняшней встречи. Мне двадцать восемь лет. И пока мой отец будет переводить мне по триста песо в месяц, я буду студентом. Что за отец у меня! Но при всем этом я знаю женщин. Это товар первой необходимости. Любовь меня не интересует. Я следую совету автора, который учился со мной и остается моим другом:

Если хочешь быть здоров, посылай к чертям любовь. В отношеньях хороши лишь сношенья без души.

Для меня женщина — это щель. «Если хочешь увидеть жизнь в розовом свете… брось в щель двадцать центаво». Женщина подобна автоматам в парке аттракционов, щель и не более…

— Подумайте о своей матери, варвар!

— …Щель для монет. Если я неправ, я все равно требую уважения. У меня было много самок: холостых, вдов и замужних. Все одинаковы. Ничего возвышенного. Я разделяю разочарование Слаттера и ваших земляков, Оп Олооп. Пять лет назад меня охомутала одна тукуманская девица из хорошей семьи. Пустышка, абсолютная пустышка! А, ну и подарки! Много подарков. Сегодня каждый первый таскает ее под ручку, словно трость… Она такая шлюха, что красит свой венерин бугорок в цвет каждого мужика!

— Следите за языком. Это невыносимо!

— Не будьте кретином! Так говорит честный студент, презирающий пышные титулы и фальцет докторов наук. Меня бесят такие, как вы, фильтрующие каждое слово, неспособные даже выругаться. Такая вербальная гигиена означает, что ваша душа превратилась в отстойник. Чтобы быть чистым совестью, необходимо выдавливать из себя едкие слова и концепции. Говоря, человек некоторым образом испражняется. И вы можете называть меня, как вам вздумается, но знайте: мое дыхание здорово, мой мозг активен и не обременен каловыми массами предрассудков и стыдливости.

— Не обижайтесь, Робин, продолжайте, — взмолились остальные.

— Не могу. Меня сбили с волны.

Тишина начала сгущаться. Глаза некоторых гостей заблестели. И когда гроза уже казалась неминуемой, подул легкий ветерок: Оп Олооп снова начал читать стихи на французском.

Услышав его, сутенер растрогался. Он с нежностью посмотрел на Опа Олоопа, пребывавшего в совершенном одиночестве. И чтобы продемонстрировать свою приязнь, сказал так:

— Не стоит петь mortuoriae laudatione [50] славному Опу Олоопу, пошедшему вразнос из-за любви. Если жалость где и неуместна, то именно здесь. Все мы знаем, как легко ранить музу пронзительными каденциями, что извлекает смычок жалости… Есть железные аргументы, оправдывающие суицид. Боль и болезнь, к примеру, по словам Лукреция, — подельники смерти. Но не любовь, нет. Любовь — не болезнь и не боль. Она не повреждает ни сознания, ни тела… Любовь — это искусство. Ее голос звенит в эмоциях. Она неистово и слепо горит в огне страсти, чуждая врожденному спокойствию души… На крыльях возвышенной Божественной свободы любовь взмывает над плотью инстинктов. И сливается с ней в безупречном дуализме. Она не рассуждает, но кричит о своей правоте в безудержной ярости страсти. И живет лишь ради утоления голода желания, сладострастного потакания своему эгоизму… Любовь — это искусство. Сильфиду чувств нужно одевать в бесшовную тунику духовного канона. И потому тот, кто любит, должен, подобно эстету, смягчать порывы и приглушать бунтующее нутро, примиряя их со сладкой и непростой реальностью союза… Иными словами, для любви нужен стиль. Опытность любовника заключается в том, чтобы ухватить душу инстинкта, подобно тому как художник должен проникнуть в душу раскинувшегося перед ним пейзажа. Чистая лирика! Так можно раскрыть все тайны страсти. И любовь, как настоящий шедевр, воссияет во славе сердечной… Прочувствуйте же, друзья, несчастную любовь Опа Олоопа. Его трагедия происходит от чисел. От нехватки стиля и избытка метода. Его esprit de géométrie [51] свел к прямым углам глубокие округлости. Невозможно присвоить серийный номер чувствам, населяющим внутренний мир человека, нельзя каталогизировать их, привести к одному знаменателю или автоматизировать… Мы слышали раскаты его души. Такое совершенство — и разбито вдребезги!.. Но не будем омрачать эти руины бременем ненужного прощения. Он виновен. Или его фатализм. Как сказал Баррес: «La vie des étres sensibles est chose somptueuse et triste». [52]

Повисшее было в воздухе напряжение сошло на нет.

Необъяснимое чувство бесконечного спокойствия окутало всех и способствовало дальнейшему разговору.

Оп Олооп, полупогруженный в свои мечты, слушал его, не пропуская ни слова. Он мог бы остроумно парировать, но, убаюканный теплотой дружеских фраз, отдыхал на них, подобно чувственному и изнеженному паше, развалившемуся на подушках и окруженному ласками и благовониями. Официанты наполнили бокалы. И пока гости пили, часы пробили один раз.

— Уже час ночи!

— Нет. Час тридцать.

— Черт возьми, я же должен…

— Вы, Ивар, никуда не пойдете. Это вам не ужин в