прислал мне сорок три сообщения. Смешные картинки, песни (Too Close To Touch –

Good Intentions, InMe –

The Next Song, Poets Of The Fall –

Sweet Escape, Solence –

Heaven), свои селфи со скучных уроков, совместное фото с малышкой Каей, которая написала на листе бумаги: «Выздоравливай»… Мне хочется плакать, но я держусь. Мне хочется послушать все песни, но голова гудит и, конечно, не выдержит такого напряжения.

Cтавлю телефон на блокировку как раз тогда, когда в комнату заходит Саша.

– О, ты уже на ногах! Чудо! Ну и видок у тебя… – хочу пожурить друга, но из горла вырывается только короткое кряхтение. – Прости. Я рад, что тебе лучше. А то глаз не смыкали, дежурили… Ты меня ночью в порыве кашля назвала Темным Лордом, по-английски. Стремно! О, телефон включила? Я, кстати, всю неделю с Артуром переписывался! – друг многозначительно вскидывает брови несколько раз. – Да не волнуйся ты так. Он каждый день интересовался твоим самочувствием.

Внутри разливается приятное тепло. Пока я забыла обо всем, обо всех – обо мне помнили, за меня переживали.

Я что-то забыла. А что я забыла? Телефон, который я все еще держала в руках, падает на ламинат экраном вниз…

Я забыла то, что вспомнила. А вспомнила я, почему всю свою сознательную жизнь чувствовала себя неполноценной. Почему последние полгода меня мучают ужасные сны, почему мои родители зачастую так отчужденно себя ведут и почему, наконец, они гонятся за философским камнем, каждый год переезжая.

Из тысячи лоскутков сновидений мне запомнилось только три.

Карусель, качели, разбитое колено, два одинаковых мороженых…

Я смотрю на папу – он выглядит молодым и счастливым. Передо мной большой двухцветный торт: одна половина синяя, а другая – бежевая. В торт воткнута одна огромная свеча с цифрой ٨. Чья-то маленькая ладонь вытягивает еще не зажженную свечу и переставляет ее горизонтально.

– What are you doing, love? (Что ты делаешь, дорогая?)

– Now it’s not just the number eight! It’s a symbol of infinity. See, Vi? We are gonna live forever! (Теперь это не просто цифра ٨! Это знак бесконечности. Видишь, Ви? Мы будем жить вечно!)

– Sounds good to me! (Звучит здорово!)

Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на обладательницу этой маленькой ладони, но не вижу ничего, кроме размытого пятна в виде человеческого силуэта. Не хватает еще знака вопроса.

Cижу на кровати, свесив ноги, и смотрю на свои маленькие ступни. Я ощущаю себя взрослой, будто мне семнадцать, но понимаю, что мне, должно быть, не больше десяти лет в этом сне-воспоминании.

– I am sorry. (Прости.)

– For what? (За что?)

– Because you are stuck here with me. (За то, что торчишь тут со мной.)

– Don’t be ridiculous! Where you go I go, remember? (Не будь дурочкой! Куда ты, туда и я, помнишь?)

– But it’s not going to be like this forever, Vi. (Но так не будет всегда, Ви.) – Я встаю с больничной койки и смотрю на свернувшуюся калачиком фигуру.

– Прекрати, Лили. Не надо!

– Я просто готовлю тебя.

– Думаешь, ты такая умная? Я не дам тебе умереть! Совсем скоро терапия подействует и…

Фигура на кровати заходится ужасным приступом кашля.

– Перестань, Ви… Перестань выдавать желаемое за действительное. Мы вчера обе слышали…

Я не могу себя больше контролировать. Осматриваю просторную больничную палату и, кажется, на секунду даже вижу сидящую полулежа девочку, после чего без остановки рыдаю. Рыдаю так, что чувствую соленый вкус слез, пелена влаги застилает глаза – и сразу же перед ними предстает следующий осколок.

Я, маленькая я, стою напротив высокого напольного зеркала, отогнув от него кусок плотной белой ткани. На мне простое черное платье прямого покроя с коротким рукавом, черные гольфы и черные лакированные туфли.

Следующее, что я вижу, – как в небольшой церкви прямо у входа в зал ругаются папа и дедушка.

– Сынок, она должна попрощаться. Представь только, как ей тяжело.

– А от этого ей будет не тяжелее? Мы все решили! Пойдем в зал. Надо… Надо закрыть крышку.

Мои ноги, ноги этой девочки, несутся по коридору настолько быстро, что сминают под собой дорожку из ковролина. Она вбегает в распашные двери, проносится мимо рядов лавок, пока в считанные секунды не достигает постамента, на котором возвышается небольшая прямоугольная коробка.

Но она знает, что это никакая не коробка. Она знает, что это гроб. Выполненный из темного дерева, покрытый лаком, с нежно-розовой обивкой внутри.

Девочка ступает на постамент, держась ладонями за нижнюю часть гроба, и заглядывает внутрь.

Она всматривается в покоящуюся внутри фигуру – внутри лежит она сама. Девочка отпускает ладони и оступается, ее терзает ужас. Она падает назад, кажется, в самый центр Земли, проваливаясь все дальше и дальше, пока, наконец, не оказывается у себя дома.

Девочка заглядывает на кухню – там сидят ее родители и шепотом разговаривают:

– She has been silent for months, Paul! (Она молчит уже месяцы, Пол!)

– Don’t you think I know that? Let’s be realistic – it’s a usual PTSD. (Ты думаешь, я не знаю? Давай смотреть правде в глаза – это обычное посттравматическое стрессовое расстройство.)

– Usual? PTSD cannot be usual! (Обычное? Посттравматическое стрессовое расстройство не может быть обычным!)

Девочка видит в руках матери фотографию и подходит, чтобы рассмотреть ее поближе. На фотографии изображены две совершенно одинаковые ученицы в школьной форме, различаются они только ободками на одинаково растрепанных вьющихся волосах. Она начинает громко смеяться, чем обескураживает своих родителей.

– What’s the matter, honey? (Что случилось, солнышко?)

– Is that Photoshop? You were trying to joke? That’s a good one! (Это фотошоп? Хотели пошутить? Хорошо получилось!)

– What do you mean by Photoshop? (Что ты имеешь в виду под фотошопом?) – мать выглядит полицейским на допросе.

– Well, there are two “me”, so obviously it’s an edited photo from last year! (Ну, здесь две меня, поэтому, конечно, это отфотошопленное фото с прошлого года!)

Родители переглядываются: лицо матери перекашивается от букета разных эмоций, а отец, старающийся держаться изо всех сил, решает спасти положение.

– You caught us red-handed, right, darling? (Ты поймала нас с поличным, да, дорогая?) – мужчина весь дрожит, смотрит на супругу стеклянным взглядом.

– Yes. Right. (Да. Верно.)

Фотография крутится перед глазами, как сумасшедший волчок, превращаясь в размазанную акварельную картинку…

– Ви! Ну, ты и шмякнула. Дай посмотрю. – Рядом с моими ступнями, обутыми в голубые тапочки с заячьими ушками, лежит телефон, стеклом вниз. Ладонь с длинными пальцами поднимает его, и я, наконец, перевожу взгляд. – Ну, капец! Я же говорил, надо клеить защитное стекло. Завтра поеду в город, менять тебе экран. Ви? Прием. Хьюстон, как меня слышно?

Я корчу расстроенную мину и киваю. Саша уходит из комнаты, оставляя меня с разбитым телефоном и разбитой психикой.

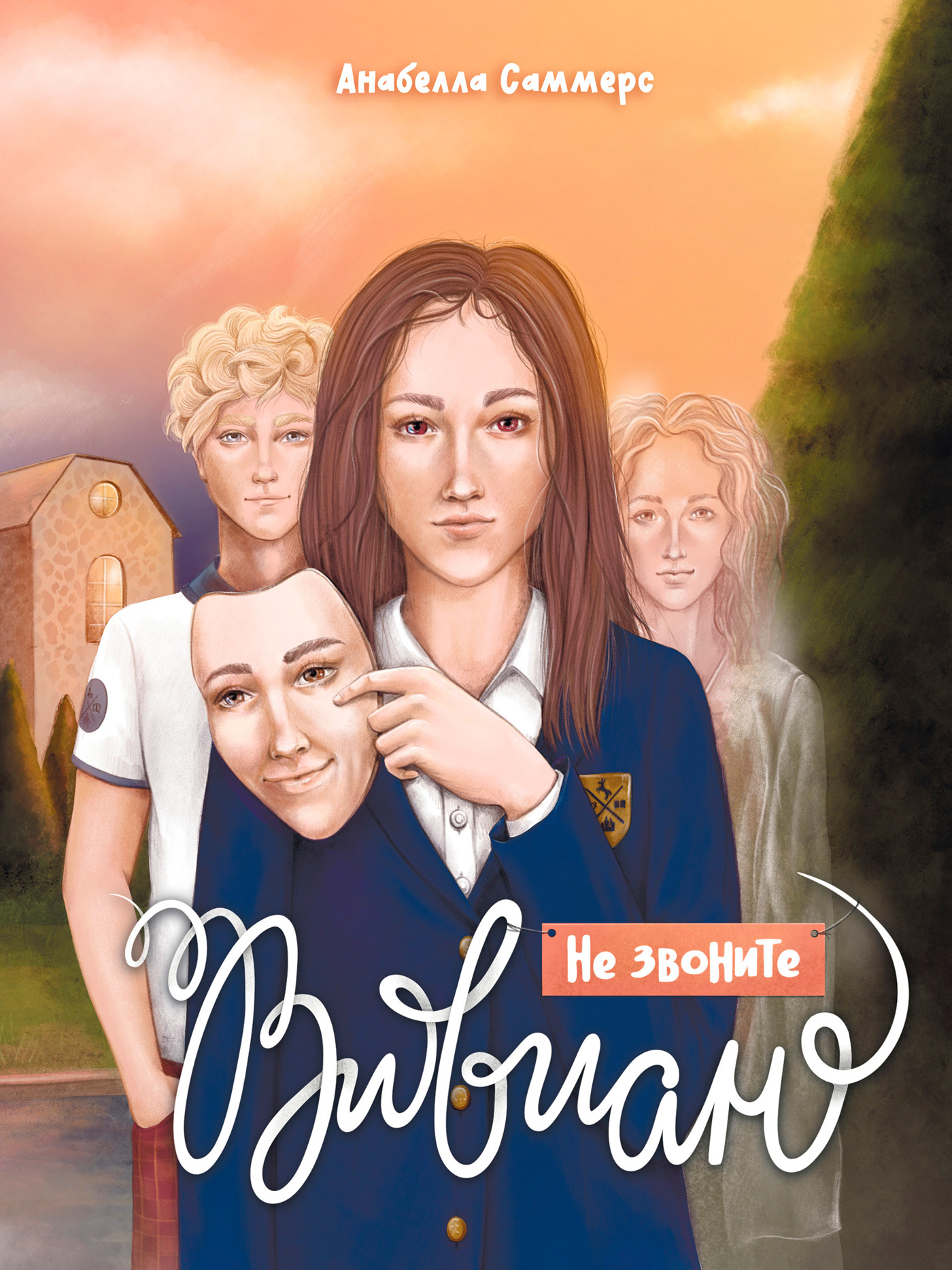

Как я могла забыть о существовании собственной сестры? Как мои родители могли за шесть лет ни разу о ней не упомянуть?

Голова все еще раскалывается, но наконец-то я мыслю здраво. Мои родители так и не оправились от смерти дочери. Я знаю, почему Саша поссорился с ними. Все эти годы они только делали вид, что создают лекарство. Его невозможно создать, переезжая с места на место. Это многолетняя кропотливая работа, которая требует титанических усилий на базе стационарной лаборатории. Мы переезжали только потому что они не могли справиться с горем и хватались за каждую новую возможность. Отвечали на каждое предложение институтов и исследовательских центров. А если бы не пара семейных клиник в Англии, которые родители открыли вместе с маминой кузиной и ее мужем давным-давно, у нас наверняка и не было бы денег для такой жизни. Денег на мои школы. На дорогие подарки. А я каждый год думала, что мои родители вот-вот