неподкупная мания. Не поднимая глаз, он ревизовал потребление, сверил марки, подтвердил цены. За всеми этими операциями стояла лишь профессиональная педантичность. Поднявшись и увидев сбоку от себя

maître, он улыбнулся ему, как доверенному подчиненному.

— Очень хорошо. Отлично: двести девяносто восемьдесят пять.

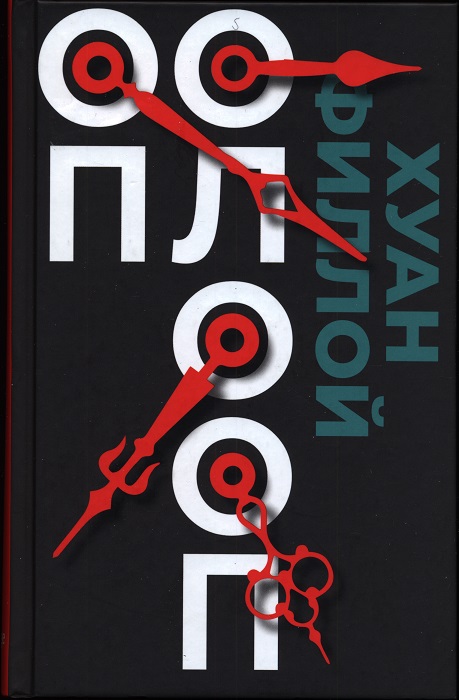

Олооп буквально светился от удовольствия.

Если бы он был из тех бедолаг, что в подобных случаях пытаются вести себя как надменные миллионеры, то заплатил бы без звука, ведь они настолько глупы, что позволяют обманывать себя, забывая, что миллионеры просто возвращают полученное обманом…

Он был щедр, но строг.

Поэтому он достал ручку и бумажник. Прибавил десять процентов чаевых и выложил три билета по сто, два по десять, один в пять и три по одному.

Тут приключился страшный gaffe. Завидев, что Оп Олооп убирает ручку и бумажник, maître поспешил забрать поднос.

— Подождите! — вскричал Оп Олооп, скорее расстроенно, нежели недовольно. — Это еще не все.

И достал кошелек для мелочи.

В нем оставалось только тридцать центаво. Он выложил их на стол. Затем достал из внутреннего кармана пиджака еще один бумажник. Тщательно обследовал его на предмет мелочи. И наконец, удовлетворенно выложил на купюры по сто песо красное пятнышко монетки в пять центаво и произнес:

— Прошу. Вся сумма целиком.

Никто уже ничему не удивлялся. Гости болтали между собой и вполглаза наблюдали за «да какая мне разница» сценой оплаты. Очередная эксцентричная выходка: что в ней такого, если синдром уже очевиден?

Усталость начала сказываться на поведении. Ивар зевнул, Слаттер принялся щелкать суставами. Оп Олооп с огорчением ощутил, как опошляется гармония стола, концерта из слов и жестов. Как если бы ткани от Ватто каким-то невероятным образом оказались задействованы в плебейских затеях. Подавив в себе раздражение, он учтиво сказал:

— Друзья мои, уже без десяти три. Пора расходиться. Сегодняшний ужин останется в моей памяти приятным воспоминанием, наполняющим меня благодарностью к жизни за ее подарки и будоражащим нежные чувства в моей душе. Спасибо. Большое спасибо.

И с мрачной элегантностью поднялся со своего места.

Все молча последовали его примеру.

В гардеробе в ожидании своих вещей гости незаметно разбились на пары, выбрав в собеседники того, кто был им ближе по духу: Ивар — Эрика, Слаттер — Пеньяранду, студент — сутенера. И только невозмутимый, как идальго, статистик, натягивая перчатки, молча смотрел на свою искореженную тень.

Они вышли на улицу. Ночь была восхитительно тиха. Дорожки Парке-дель-Ретиро манили прокатиться по посеребренным луной склонам. Веющий от реки ветерок взъерошивал напуганную траву и укачивал деревья с мирно спящими на них воробьями.

— Пройдемся… — предложил Гастон.

— Нам с Эриком пора. Уже очень поздно. Я должен быть в семь утра на sets «Фонофильма». Но спасибо за приглашение.

— Доброго вам вечера, сеньоры. Нам с тобой нужно поговорить о наших делах. Я подъеду к тебе в среду.

— Может, раньше?

— Посмотрим…

Свернув за угол, звукорежиссер и капитан пустились по направлению к Рекове. Они уже подружились. И теперь собирались обойти boites [74] и скандинавские бары, где копченая селедка, выдержанный джин и соленое сало украшают суровое северное веселье, а песни лесов и fjords [75] омрачаются толстыми задами официанток из Христиании и фарфоровыми гетерами датского королевского дома. Оп Олооп смотрел, как они равнодушно и беззаботно уходят вдаль.

— Какие черствые люди. Если это называется дружба, то у меня не задница, а куст герани! — зло сказал Робин.

По счастью, абсурдность этого прощания была компенсирована теплотой последующего.

Начальник службы жилищно-коммунального хозяйства и комиссар путей воздушного сообщения смогли встряхнуть своего друга. И вызвать у него улыбку, сотрясаемую дружескими похлопываниями и рукопожатиями. Улыбку, подсвеченную сиянием четырех глаз и двух, наполненных слезами. В последний раз пожав ему руку, Пеньяранда добавил:

— Спасибо. Все было великолепно. Даже моя жена не придерется!.. — и с загадочным видом удалился.

Случайно упомянутое в разговоре супружество завладело мыслями Опа Олоопа. Когда целибат сдает свои позиции, душа начинает жаждать спокойствия брака. Он всегда мечтал о нем. И вот когда, казалось, все должно вот-вот решиться — бах! И все рухнуло. Он знал, что непорочная любовь верной супруги стала бы для него солнцем и воздухом. Омытый ее присутствием, обернутый в ее любовь, его дух смог бы отмякнуть в глубоком покое и заблестеть, очистившись от фрейдистских хитросплетений, превратившись в новую звезду дней грядущих.

Равнодушно и беззаботно!

Он произнес потухшим голосом:

— Как сказал один писатель, «Никогда мне не наслаждаться туфельной благодатью домашнего уюта. Женщиной и трубкой! Нежностью и наукой! Хорошим догом и… La vie parisienne!». [76]

— Ну, ну, ну! — попытался ободрить его студент. — Бросьте вы эту ерунду. У вас прямо stock [77] всякой всячины, которая вас постоянно расстраивает. Шлите все к черту! Вы что, не видите, что эта чушь не дает вам дышать?

— О, если бы я только мог!..

И здесь произошло нечто невероятное. Не успев затихнуть, дрожащий, неверный голос его вдруг налился силой:

— Да! Вы правы! Я могу, хочу и сделаю это! И останусь собой! Абсолютно свободным! Абсолютно прямым! Абсолютно чистым!

— Вот!

Замолкнув, они неторопливо пошли дальше.

Путь их пролегал через возвышавшуюся над окрестностями, окаймленную зеленью привокзальную площадь и светлые сады Пуэрто-Нуэво.

Циклопический глаз башни Торре-де-лос-Инглесес с грохотом закрыл и открыл свои веки.

Три с четвертью. Он тоже был циклопом. Но теперь его разум затмило желание закрыть все внутренние двери и наслаждаться жизнью, избегая самого себя. Время не имело значения. Когда он повернулся к своим друзьям, его взгляд светился предвкушением плотских радостей. Ночь была обольстительно тиха: ночь чувственна и женственна, она принадлежит женщинам, в то время как день исполнен мужественности и является вотчиной мужчин. Индиго, расшитый бисером звезд и огней, и синий цвет сплина с зелеными прожилками похоти неслышно рифмовались между собой.

С жуликоватой сальной улыбкой Оп Олооп отвел Гастона в сторону:

— Что у вас новенького?

Сутенер ответил уклончиво. Он понимал, к чему идет речь. И попытался отговорить друга, напомнив про наполненный эмоциями и переживаниями день.

— Нет, нет, Гастон, — возразил Оп Олооп. — Не виляйте. Будьте верны себе. Что у вас новенького? И где? Ну, скорее же!

Кровь раскручивала его слова пронзительным водоворотом.

Гастон задумчиво ответил:

— Покой, мой дорогой друг, я бы советовал вам покой. Ваша нервная система истощена. К чему же еще больше перегружать ее?

— Покой! Конечно, покой! Кое-кто упоминал усыпляющий эффект коитуса. Его-то мне и нужно! Спать, СПАТЬ, СПАТЬ.

— Что ж. Если вы настаиваете… Мои агенты