Посвящается Эллисон, Риве Хочерман и Бену Кили

С глубочайшей благодарностью за вдохновение и веру

Эта книга — плод фантазии. Если не считать нескольких хорошо известных людей, чьи имена я использовал, все остальное — имена, персонажи и описанные события — обязано своим происхождением воображению автора.

То, что мы — во всяком случае, я — с такой уверенностью именуем памятью, — подразумевая некоторое мгновение, сцену, факт, которые мы окунули в фиксаж и тем самым спасли от забвения, — есть на самом-то деле вид сочинительства, непрерывно происходящего в нашем сознании и зачастую изменяемого в пересказе. В жизни присутствует слишком большое — для того чтобы она была полностью приемлемой — число конфликтующих эмоциональных интересов, и, возможно, задача рассказчика в том, чтобы и сделать ее такой, перераспределив факты. В любом случае, рассказывая о прошлом, мы врем с каждым нашим вдохом и выдохом.

Уильям Максвелл. «Пока, увидимся завтра»

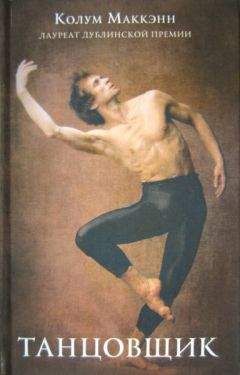

Вот что летело из зала на сцену в первый его парижский сезон:

десять перетянутых круглой резинкой бумажек по сто франков каждая; пачка русского чая;

манифест движения алжирских националистов Фронта национального освобождения с протестом против комендантского часа для мусульман, введенного в Париже после взрывов подложенных в автомобили бомб;

желтые нарциссы, которые рвали в садах Лувра, отчего тамошним садовникам пришлось, спасая клумбы от грабежей, сверхурочно работать от пяти до семи вечера;

белые лилии с приклеенными к стеблям скотчем сантимами, без которых они не долетели бы до сцены;

такое множество других цветов, что рабочему сцены Анри Лонгу, сметавшему с нее лепестки после спектакля, пришла в голову мысль высушить их и составить ароматическую смесь, которую он впоследствии продавал поклонникам артиста у служебного входа в театр;

норковое манто, которое спланировало над залом в вечер двенадцатого представления, заставив завсегдатаев первых рядов поверить на миг, что над ними порхает некое летающее существо;

восемнадцать женских трусиков — явление в театре до той поры невиданное, — по большей части скромно перевязанных ленточками, однако самое малое пара их была содрана с себя впавшими в неистовство женщинами: одни он подобрал, когда занавес опустили в последний раз, и, к большому удовольствию служителей сцены, демонстративно понюхал;

фотография космонавта Юрия Гагарина со сделанной внизу от руки надписью «Пари. Руди, пари!»;

изрядное число начиненных перцем хлопушек;

ценная дореволюционная монета, брошенная эмигрантом, который завернул ее в записку, уверявшую, что если он сохранит ясную голову, то будет так же хорош, как Нижинский, а то и лучше;

десятки эротических фотографий с нацарапанными на обороте именами и телефонами женщин;

записки, гласившие: «Vous êtes un traitre de La Révolution[1]»;

бутылки и стаканы, ими забросали сцену протестующие коммунисты, и представление пришлось на двадцать минут прервать, чтобы вымести осколки, и это вызвало такую бурю гнева, что парижская партийная организация собрала экстренное заседание для обсуждения отрицательной реакции публики;

угрожающие записки;

гостиничные ключи;

любовные письма,

а в пятнадцатое выступление — одинокая позолоченная роза на длинном стебле.

1

Советский Союз, 1941-1956

Четыре зимы. Когда свирепствовали метели, солдаты прокладывали дороги, загоняя лошадей в снег, и те дохли, а солдаты горевали и ели конину. Санитарки выходили в заснеженные поля, привязывая пузырьки с морфием под мышки, чтобы он не замерзал, — война шла, и санитаркам все труднее становилось отыскивать вены солдат, тощавших, умиравших задолго до их настоящей смерти. В окопах бойцы завязывали шнурки ушанок под подбородком, норовили спереть где-нибудь добавочную шинель, спали, чтобы согреться, вповалку, устраивая раненых в середке кучи-малы. Они носили стеганые штаны и по нескольку кальсон под ними и иногда шутили, что вот хорошо бы разжиться блудливой бабой да намотать ее на шею вместо шарфа. Чем реже ты разуваешься, быстро поняли они, тем лучше. Каждому из них доводилось видеть, как у бойца отламываются от ступней отмороженные пальцы, и каждому вскоре начинало казаться, что он способен угадать будущее человека по его походке.

Для маскировки они скрепляли ботиночными шнурками две белые крестьянские рубахи и натягивали их поверх шинелей и туго обтягивали головы капюшонами и могли часами лежать, оставаясь незаметными, в снегу. В откатных механизмах орудий замерзала смазка. В пулеметах трескались, точно стеклянные, пружины бойков. Касаясь голыми ладонями металла, бойцы оставляли на нем куски мяса. Они разводили костры, жгли уголь, бросали в огонь камни, а потом собирали их, чтобы согреть ладони. Они обнаружили: если тебе приходит охота посрать, что, впрочем, случается не часто, лучше делать это, не снимая штанов. Пусть оно лежит там, пока не замерзнет, а после, найдя укрытие, можно выковырять все и выбросить, и ничто, даже рукавицы, пахнуть не будет, во всяком случае, до наступления оттепели. А если хочешь поссать, засунь в штаны, между ног, клеенчатый мешочек, тогда не придется конец наружу вытаскивать, опять же мешочек и нога согреет так, что, глядишь, бабы полезут в голову, но потом, конечно, остынет, и снова вокруг — одно заметенное снегом поле да нефтезавод вдали догорает.

Осматривая из окопов степь, они видели тела замерзших однополчан, торчавшую в воздухе руку, задранное колено, белые от инея бороды, — они научились снимать с убитых одежду, пока те не закоченели, научились шептать: «Прости, товарищ, спасибо за табачок».

Поговаривали, что враг использует трупы для прокладки дорог, потому как деревьев уже не осталось, солдаты старались не вслушиваться в долетавший по ледяной равнине хруст костей под колесами. Впрочем, о тишине все давно забыли, воздух полнился звуками самыми разными: шелестом лыж, на которых ходили разведчики, шипением электрических проводов, свистом снарядов, криком товарища, потерявшего ногу, палец, винтовку, мать ее. По утрам они заряжали пушки снарядами малой силы, чтобы первый залп не разорвал стволы, не побил орудийный расчет. Они обертывали ручки зениток кусками кожи, укрывали пазы пулеметов старыми рубашками, чтобы туда не набился снег. Солдаты-лыжники научились приседать на ходу и метать гранаты вбок, так они могли и продвигаться вперед, и одновременно увечить врага. Они находили остатки Т-34 или санитарных машин, а то и вражьих танков и процеживали антифриз сквозь угольные фильтры противогазов и пили его. Иногда выпивали слишком много и через пару дней слепли. Они смазывали орудия подсолнечным маслом — немного на бойки, сколько надо на пружины, а остальное на сапоги, чтобы кожа не трескалась, не подпускала к ногам мороз. Разглядывали ящики с боеприпасами: не нарисовала ли на них фабричная девчонка из Киева, или Уфы, или Владивостока сердце, пронзенное стрелой, но, если и нет, вскрывали ящики и заряжали «катюши», «максимы» и «дегтяревы».

Отступая и наступая, они поливали огнем окопы врага, чтобы сберечь свои жизни, если, конечно, их жизни казались им стоящими сбережения. Делились самокрутками, а когда табачок заканчивался, курили опилки, чай, сушеные листья, а уж если ничего другого не оставалось, то и конский навоз, хотя лошади оголодали настолько, что и навоз стал редкостью. В землянках слушали по радио Жукова, Еременко, Василевского, Хрущева; бывало, и Сталина, чей голос отдавал черным хлебом и сладким чаем. Рупора висели над траншеями, а самые большие стояли на передовой, лицом на запад, и мешали немчуре спать громкими танго и другими танцами, беседами о социализме. Радио говорило о предателях, дезертирах, трусах, которых надлежало расстреливать. Они снимали с убитых наградные планки и прикалывали их к изнанкам своих гимнастерок. По ночам залепляли маскировочной лентой фары грузовиков, танков, машин медсанбата, а иной раз и собственные руки и ноги, портянки, кое-кто ею даже уши обматывал, но, когда подмораживало, лента драла кожу и они выли от боли, а некоторые подносили к вискам пистолеты и говорили: прощайте.

Они писали домой — Галинам, Еленам, Надям, Верам, Таням, Натальям, Дашам, Павлинам, Ольгам, Валям — осторожные письма, которые складывались в опрятные треугольники. И не ждали в ответ многого — быть может, придет один листочек с ароматом духов, большая часть которого осталась на пальцах цензора. Письма были пронумерованы, и, если в череде номеров обнаруживался пропуск, они понимали, что почтальона где-то разорвало на куски. Бойцы сидели в окопах, глядя перед собой и сочиняя в уме письма к самим себе, а потом снова шли в бой. Шрапнель била их в скулы. Пули прошивали навылет икры. Осколки снарядов впивались в шеи. Мины ломали хребты. Фосфорные бомбы сжигали их. Убитых бросали на телеги, а после сваливали в братские могилы, выбитые в земле динамитом. Бабы из ближних деревень приходили в теплых платках к этим ямам, чтобы оплакать погибших и помолиться, тайком. Могильщики, попавшие на фронт из исправительных лагерей, стояли в сторонке, не мешая им выполнять обряды. Но на трупы ложились новые трупы, и промерзшие кости хрустели, ломаясь, и тела уродливо изгибались. В конце концов могильщики засыпали ямы землей, а временами кто-то из них, впав в окончательное отчаяние, сам бросался туда, и его засыпали тоже и рассказывали потом, как долго еще шевелилась земля. По ночам из лесов приходили волки, трусили по снегу на длинных лапах.