…Она лежала на каменных плитах. Фрески, сделанные ею, светились и горели над ней. Мальчик, плача, отирал мокрой тряпкой ее голый, в крови, лоб: то ли разбитый, то ли простреленный. Человек в рубище стоял рядом, подняв над ней руку, сложенную как для знамения.

В дырявых стенах выл и смеялся приречный ветер; замерзшие ветки тальника звенели друг об дружку; в проеме арки видна была широкая, как столбовая дорога, серебряная зальделая река, выгибавшая нежное тело под сильными руками дикого ветра, и острые звезды входили под сердце, играя, дразня, обжигая.

«Низко склоняю голову свою покаянную пред Тобою,

Господь мой, Жизнь моя.

Видишь, кровью своею расписала я пустые стены храма Твоего.

Прости, если не удалась мне работа моя;

я, подобно смиренному богомазу, творила ее во славу Твою».

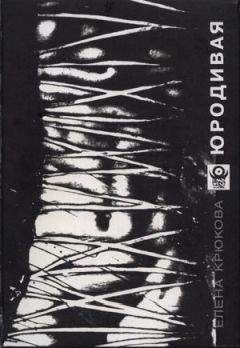

Покаянная песнь ко Господу св. Ксении Юродивой

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. СТРАШНЫЙ СУД

«Судом Твоим Ты придешь судить грешников и праведников, Господи!

И для праведников это будет Великий Праздник, Господи!

И для грешников это будет тоже Великий Праздник, Господи:

ибо не к праведникам пришел Ты на землю, а к грешникам,

Чтобы к Свету Твоему обратились они».

Псалом о Страшном Суде св. Ксении Юродивой Христа ради ИРМОС КСЕНИИ, СОШЕДШЕЙ С УМА ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ

Я волчица. Я гляжу в небо, на звезды, и вою.

Я волчица, и я ползла с запада на Восток и с Востока на Запад; и с Севера на Юг и с Юга на Север; я женщина-зверь, я не человек. Меня уже много: у меня есть лапы, зубы, хвосты, крылья, клювы, ряды молочных сосцов. Я женщина-стая, и я вожак. Я веду свою стаю, и она останется жить. Смотрите, какое зарево над лесом! Оно горит и пламенеет. Ты отстрелял моих щенков. Но я не загрызу тебя. Я тебя пощажу. Ибо ты и мой сын тоже; из нутра моего породила я тебя. Сосцами своими вскормила я тебя. Подними только руку свою на меня. Попробуй.

Я висельница. Я кандальница. Не устала ты, мать?.. Нет, не устала. Семь железных, семь каменных башмаков. Привычная. Как меня били. Как меня любили. Я великая старуха. Всюду ледники. Они поднимаются; они идут. Дома-льды, люди-льды. Их пальцы гладят мою голову снегами. Их глаза горят прорубями во льду речном. Я подхожу к проруби, босая, опускаю туда руку, в черноту и холод. Река из слез людских. Вот ты и замерзла. А мне весело. Я играю и танцую. И песня летит из уст моих. Седая дура, что ты прыгаешь?!.. Или жить надоело?!.. Да я жить только начинаю. От ваших пут, от ваших запретов, от вашей беспросветной лжи освободившись.

…нет, нет, я женщина-рыба… Мы играли, две рыбы, в ледяной воде, в горячем пару; слюбились; обожглись; выметаЛИ облепиховую икру; уплыли в разные стороны, лишь золотые хвосты мелькнули. Из игры двух великих рыб родился мир. Мои плавники золотые, мои жабры рябиновые, мое брюхо в жемчужной чешуе, а жрать мне все равно нечего, и крошки мне в прорубь бросают, хлебные корки и оглодыши, и червяка на леске, глумясь, спускают, и сети в глубину зашвыривают, и к донке сотни крючьев привязывают, чтобы только меня, меня — одну! — поймать. А я все не ловлюсь. Все ускользаю. Просачиваюсь сквозь ячеи сетей. Разрываю головой решето. Выпрыгиваю из ведра. Меня на кукан насаживают — а я прут перегрызаю и по мокрой траве, прыжками, ползками, немо глотая воздух, выпучивая налитые кровью глаза, — к воде, к воде, к свободе.

…о нет, я Птица. Я Птица, и у меня крылья. Я Ангелица. Я упала с небес. Холодно жить в мире людском. Но я Уйду в небеса. Я окажусь там, вот вам крест. И Вам меня не догнать. Улечу! Волосы развеваются. ЗадУвают золотым ветром за крылья. Ты меня научил, Исса, закону многих жизней! Я живу много жизней на земле. Я вселяюсь в зверей и птиц. В рыб и стрекоз. Я тюлениха, я белуга; я лебедица; я Ангелица с широкими крылами, и вам никогда не перебить мне ноги, руки крючьями не изорвать. Исса у Будды переселению душ научился, а я у Иссы. Кто у меня научится?!..

Никто… Ни ученика не оставлю… а дети мои где?.. что они знают про меня… что сами умеют… живы ли… дышат ли… или сверху, из-под туч, на нас, шебутящихся, глядят…

О Исса, спасибо, что ты мне уточку, в огне пожара сгоревшую, воскресил; я теперь хожу с ней на руках, как с младенцем. Утка, ты воскресла из пепла! Восстала! Милая… клювик свой жалкий… разеваешь… люблю тебя, птица, к сердцу прижимаю. Никогда не изжарю тебя. Друга не жарят на вертеле. Любовь не отдают на съедение. А если… люди рядом с тобою будут от голода погибать?!.. Дети?!.. И утка будет глядеть в тебя красным глазом, запаленным… любящим, просящим, умоляющим: «Не убивай меня… я твой друг…»

А выстрелы скрещиваются над твоей седою головой, Ксения, и сколько лет тебе стукнуло от Сотворения Мира?.. ты и сама не помнишь, да и грех тебе это помнить; пусть Исса помнит за тебя, пусть Он года твои напишет кровью Своею у тебя на голом лбу, красной кисточкой, иероглифом, клинописью.

Царей расстреляли — зачем по Армагеддону бродит волчица с кружевным платочком девочки Руси в зубах?!.. садится в сугроб, подвывает, жалуется: где моя Руся, где ЕЕ сестричка Леля, где их мама Аля с жемчугами на белой шее… А у тебя, волчица, пошто мохнатая серая шея обмотана жемчугами… а это что в шерсти, в волглых слипшихся прядях запуталось?!.. синий крест из твердого камня… небесный подарок… зачем он тебе, зверю?!.. ты все равно его скусишь острым зубом, все равно сжуешь вместе с кровавыми костями, с истерзанным мясом, с воплями тощей добычи?!.. отдай лучше людям, кинь в народ, пускай раскосая девчонка с торчащими косичками подберет, на шею нацепит, — ей память будет, чудо станет; сохранит на веки вечные; а ты?.. Бежишь по свету, воя, плача, и теряешь, и роняешь в сугроб… в прорубь… в серебряную, смоляную тьму.

Исса, сколько мне годов?..

Подайте хлебца, Бога ради…

Уйди, волчица!.. Да это собака, хлестните-ка ее плеткой, да побольней огрейте, чтоб сюда неповадно было толкаться!..

А звери седеют, мамка?.. Еще как, детонька… и седеют, и стареют, и страдают… и водички хотят… и плачут в одиночестве…

Давай пожалеем зверя, давай возьмем к себе жить!..

Убежит… слезы в глазах встанут… по воле заскулит, по простору…

Площадь; и разноцветье людей на ней; и пляска цветных фигурок вокруг огромного снежного белого каравая, и разрезать его на тысячу кусков никто не может, и щиплют все, отламывают, в рот снежки запихивают, давятся; и горячие самовары несут, растопленные еловыми шишками, накачАнные старыми сапогами; ах, дядька, что же ты матрешек каких грустных продаешь, морды у них шибко печальные, как вся наша жизнь, — а ты бы, малеванец паршивый, нарисовал бы на деревянных болванках личики веселые, рты до ушей, полные зубов, глазки горящие, смешки настоящие! Продай Ксенечке матрешку… ой, глянь, а там еще одна!.. ох, и еще одна вынимается?!.. а ну-ка, и эту расковыряем… малюточка!.. и эта под пальцами подается… а там… а там…

Ну… гляди, что там…

…а там — ты сама, Ксения, маленькая, невеличка, птичка, воробей сибирский, зареванный, в шубейке, заплатами заклепанной, по рынку бродишь, волчок на снегу заводишь, — ты крутись, крутись, юла, будет жизнь твоя светла, будет любовь твоя — на морозе ветла… будут кричать: «А Ксенька где?!.. эта площадная метелка, эта пророчица — хвост по пурге волочится, эта волчица, эта тощая Ангелица — ребра ей молотком сосчитать, ножом пощекотать… где она?!..» — а она — соснуть… в пушистый снег прилегла… матрешкой притворилась, на лед из кулака потного покатилась… подбери, прохожий, сделай милость!.. какая стала маленькая, седенькая… волченька, медведенька…

ТРОПАРЬ КСЕНИИ НА ВОЕННОМ ПИРЕ

…всех косила коса смерти. Люди идут, идут по улице и вдруг упадут; от бессилия, от болезни, от ужаса, еще от чего — не понять. Упадут и лежат; надо кому-то подбирать, в саван заворачивать, на сани укладывать, погребать везти. Господи, прости. И я так подбирала, и сани ладила, и людей созывала помочь, и саваны из старых, выброшенных хозяевами простыней иглами из рыбьих костей шила. Пурга заметала все; пурга была лучшая пеленальщица. Помощница моя. Белизна неимоверная, чистота беспредельная. Я широко крестилась, опускала тело в яму. Роднее не было тел, и тише не слышалось душ. У Луны было две стороны — красота и ужас, и у Солнца сверкали две стороны — радость и страдание. И не было для меня теперь меж ними разницы. Смешала я тесто свое! И люди вняли мне! Кто на колени передо мной вставал; кто бил меня по лицу и спине смертным боем. Третьего не дано.

И вот люди, отчаявшись, собирались на улицах и пировали. Накрывали столы скатертями с бахромой. Выносили скамьи. Вытаскивали старые табуреты, кресла, венские стулья, чтоб усесться, чтоб сидеть за столами, хохотать, веселиться, бокалы поднимать. Вываливали на скатерти все, что имелось в доме ли, за пазухой: все яства, всю снедь родимую и заморскую; и длинных сельдей, обильно политых подсолнечным малом, и банки черной и красной богатой икры, вытащенной из закромов, и жареных кроликов и куропаток, и бедняцкие черные сухари, вынутые из нищенской протопленной разломанным ночью забором, давно небеленой печки, и похожие на мертвых зверей броненосцев загадочные фрукты ананасы, и горсти мороженой малины, клубники и черной смородины, вытянутые из дачных погребов, и целиком запеченных поросят с хвостиками колечком, таких живых и жалких в румяности и смуглости своей, что хоть плачь, и высокие калачи, и зачерствелые обглоданные корки, и розетки с засахаренным, столетней давности дедовским вареньем можно было здесь найти. Глаз искал. Рука схватывала жадно. Рот кусал и заглатывал. Человек пировал на ветру, на просторе, среди снежных улиц, среди выстрелов и разрывов, забыв помолиться, хохоча во все горло, ибо знал, что встанет из-за стола — и упадет, свалится в снег, на мостовую, на землю, вспыхнет в жару, покроется черными и красными пятнами и язвами, закатит глаза до дикого блеска белков, выгнется в последней судороге, Так пей же, ешь и гуляй! Тебе эта жизнь дана!.. Ты прекрасен, человек, румяный, на морозе, ядущий великую снедь свою, сидящий за накрытым камчатною скатертью столом, на любимой улице, на широкой площади, в родном стольном граде, среди зимы и Войны, на пронизывающем ветру! Ветер идет в накат, а тебе хоть бы что. Только стаканы взметаются! Бокалы взлетают в пургу, чокаются и звенят хрустальные рюмки! Живые веселятся, и мертвые тоже. Мертвые на веселье невидимыми глазами глядят, и им весело становятся. Все едино. Мертвый ли, живой — выпей вина, пригуби ледяной водки! За мое здоровье!.. За твое!.. Наш пир последний. Так попируем всласть, люди! Не всякий день случается на свете Зимняя Война! Все вместе тут: и поминки, и свадьбы, и пьянка проводов, и пированье встречи, и тризна, и крестины. Ты, смерть, берешь нас голыми руками?!.. А вот и не возьмешь! Мы сами тебя возьмем! Мы выпьем за твое здоровье! Мы, чокаясь в метели, во все горло, взахлеб посмеемся над тобой, костлявая!