Только сейчас, просматривая уже пожелтевшие страницы, Абрамов заметил, как много среди стихов посмертных посвящений. Гроб на лафете, лошади круп. Впервые прочитав это стихотворение, он еще удивился, что Бродский так неплохо относился к маршалу Жукову. Для самого Абрамова все, связанное с прошедшей войной, было пропагандой; особенно — если исходило от русских. Однажды Вольфсон сказал, что Хаусхоффер, по его мнению, куда интереснее маршала Жукова. Абрамов склонен был согласиться, хотя ни тогда, ни сейчас не знал, кто такой Хаусхоффер. Видимо, какой-то нацистский генерал, не то благополучно сбежавший в Латинскую Америку, не то двинувший лыжи в сибирских снегах.

Абрамов отложил машинопись. Сгусток пустоты, который он ощущал внутри последние дни, был непереносим. Трудно поверить, что Миши больше нет. Как же так получилось? Где он ошибся?

Абрамов включил сотовый и набрал номер, который который месяц назад дала ему Марина. На этот раз она сняла трубку.

Открыв дверь, Глеб услышал, как Абрамов говорит кому-то:

— Если б я знал, кто меня подставил, я бы мог еще отыграть назад…

Абрамов стоял босиком на коврике у окна, прижимая к уху массивную трубку сотового телефона.

— Привет, — махнул он Глебу и сказал в трубку: — Вот Глеб Аникеев тебе привет передает. Да, хорошо, я ему тоже. — И рассоединился.

— Ты это с кем? — удивился Глеб.

Абрамов на секунду замялся.

— Неважно.

Глеб пожал плечами и прошел с сумками на кухню.

— Как поминки? — спросил Абрамов.

— Тебя вспоминали, — ответил Глеб и запнулся. — То есть я хотел сказать…

— Нормально, нормально, — Абрамов открыл принесенную Глебом водку. — Кругом столько мертвых, я уже сам не уверен, что жив.

— В каком смысле — много?

— Ну, — Абрамов разлил водку по хрустальным рюмкам, — бабушка твоя, Мишка, Чак опять-таки.

— Чак слишком давно умер. — Глеб прикрыл куском черного хлеба третью рюмку. — Ты еще дедушку моего вспомни.

— О нет, — ответил Абрамов. — Чак теперь живее всех живых. Просто за ноги хватает.

— В смысле?

— Неважно, — Абрамов поднял рюмку. — Лучше давай их всех помянем.

Они выпили не чокаясь. Рюмка водки мягко легла на выпитое днем. Глеб выпивал не часто, но сегодня был как раз такой день: у Ирки его отпустило, наконец, после третьей рюмки и, когда Светка говорила тост, он понял, что слезы так и текут у него по лицу.

— Я тут поесть принес, — сказал он. — Хлеб, колбаса, «Виолу» вот купил.

— Это хорошо, — Абрамов намазал хлеб «Виолой» и откусил большой кусок. — Ностальгическая вещь, мажорская закуска моей молодости. Чак это все любил. Финский сервелат, сыр «Виола», что там еще было? Красная икра, балык, язык. — Он налил еще и не дожидаясь Глеба выпил. — Знаешь, как я себя чувствую? Как Банионис в «Солярисе», буквально.

Они посмотрели «Солярис» едва ли ни на самом последнем московском сеансе. Было уже ясно, что Тарковский остался на Западе, и фильмы не сегодня-завтра исчезнут из проката. «Солярис» показывали в каком-то клубе на окраине, Вольфсон заранее ездил покупать билеты, и пошли всей компанией: Абрамов, Чак, Вольфсон, Глеб, Маринка и Оксана. Так получилось, что места им достались в разных концах зала: два и четыре. Глеб сел рядом с Оксаной и весь сеанс пытался набраться смелости и взять ее за руку. Возможно, от ее близости, от смутного профиля в полутьме у него осталось какое-то удивительно нежное воспоминание о фильме. Но сюжет он почти забыл, в память врезался только эпизод, когда Наталья Бондарчук корчится в судорогах, выпив жидкого кислорода, и ее грудь выступает под платьем. Он тогда почувствовал возбуждение и одновременно стыд, что испытывает возбуждение, сидя рядом с Оксаной. Отдернул руку с общего подлокотника и больше не отрывался от экрана.

— Знаешь, — продолжал Абрамов, снова наполняя рюмки, — почему я не подхожу к телефону?

— Он же не работает, — сказал Глеб.

— К сотовому телефону, — с интонацией "повторяю для дубовых" пояснил Абрамов.

— Я тебе, кстати, зарядку принес, — сказал Глеб.

Они снова выпили.

— Я не знал, что ты знаком с Крутицким, — сказал Глеб.

— Ну! — ответил Абрамов, — а ты Влада откуда?

— В Хрустальном встречал. Он собирался, кажется, не то в студию Шварцера, не то в журнал Шаневича инвестировать, но, похоже, передумал.

— Экспансия, всегда экспансия, — Абрамов посмотрел, много ли осталось в бутылке. — Я бы с этой мелочью и возиться не стал. Смешные же деньги! Я бы их полгода назад просто купил на корню.

— Полгода назад их еще не было, — заметил Глеб.

— А сейчас денег нет, — пьяно засмеялся Абрамов, — но это хуйня, что их нет. Думаешь, я из-за денег не подхожу к телефону? Боюсь, что меня люди ВэЭна будут искать? Хуй-то, пусть ищут. Я не поэтому. Я боюсь, что Ирка позвонит. Что я ей скажу? Что ее Мишка умер, потому что мне до зарезу понадобилось десять штук грина, а на личном счету было с гулькин хуй, пятьсот зеленых от силы?

— Там же не десятка, ты говорил — поллимона?

— А, это потом поллимона, а началось — с десятки. Точка бифуркации, знаешь? Малое возмущение, большой эффект. Я десятку выдернул как раз перед зарплатой, так получилось. Мне перед ребятами было неудобно, и я свинтил с Иркой в дом отдыха этот ебаный. Сотовый отключил, чтоб не дергали — когда деньги, когда деньги. Ну, вот все и просрал.

— А был бы ты в Москве, что бы изменилось?

— Я бы просек. Ты не понимаешь, я бы просек, что дело нечисто. Светка мне все рассказала. Дура, конечно, набитая, сама же видела — что-то не так. Я бы все остановил, а Емеля — не решился. Я бы и сейчас, может, все переиграл, если бы только знал — кто. Понимаешь, в чем дело? Мне теперь никто не поможет, потому что я всегда был не такой, как они, сечешь? Не был в их нетворке, понимаешь?

— В каком нетворке?

— Ну, в одной тусовке, в этой сети неформальной. Я же не из комсомольских активистов, не из этих юных ленинцев. Не ебал их комсомольских блядей по школам комсомольского актива, не ебал их платных блядей по баням. Я и сейчас денег на выборах не делаю — в отличие от остальных. Впрочем, я сейчас уже вообще денег не делаю.

Абрамов разлил последние капли водки.

— Но я тебе все равно скажу: я получил по заслугам. Расплатился сполна за свои грехи. Жалко, Мишку зацепило.

— За какие грехи? — не понял Глеб.

— За старые грехи, Глебушка, за очень старые.

И Абрамов посмотрел так, будто Глеб тоже знает, о чем речь, но по какому-то капризу притворяется, что не в курсе.

— Слушай, Андрей, — спросил Глеб, — а правда, что Крутицкий уже не хочет в Тимову студию инвестировать?

— А с чего ты… — Андрей смотрел в экран, двигая мышкой и лениво тыча в клавиатуру.

— Он мне сам сказал. Я вчера его встретил — ну, на похоронах общего знакомого, и он сказал, что это все детский сад.

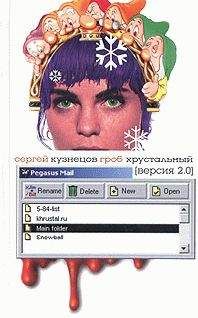

— Детский сад, — повторил Андрей. — Тим еще доживет до собственного дома в Лондоне, поверь мне. И карлики начинали с малого.

Глеб кивнул и вернулся к "Вечерним нетям". Арсен писал эти выпуски еженедельно, сначала из Израиля, где жил, теперь — из Москвы, куда приехал на месяц. Чайникам вроде Глеба Арсен объяснял, что такое IRC или FTP, чем плохи Windows, и почему надо повесить на хомяк голубую ленточку в знак протеста против решения Клинтона принять закон, ограничивающий свободу слова в Интернете. Интернет — это американская форма Самиздата, подумал Глеб, и совершенно непонятно, как можно в нем что-то ограничить. Без сомнения, будь у американцев наш опыт борьбы за свободу, они бы никаких ленточек не вешали, а просто придумывали технические решения. Скажем, чтобы не было серверов, а файлы друг другу пересылать напрямую. И не по почте, а по какому-нибудь специальному протоколу. Фиг бы тогда кого поймали.

Когда Глеб оторвался от экрана, Андрея уже не было в офисе, зато появился Бен и миловидная невысокая блондинка. Глеб узнал ее по фотографии с Бенова десктопа: это была жена Бена Катя Гусева. Она была дизайнером, как и Глеб, и он недоумевал, почему на работу взяли его, а не Катю. Он быстро нажал Alt-Tab, вызвав на экран CorelDraw с эскизами логотипа журнала.

— Вот, глянь, — сказал он Бену, надеясь, что Катя тоже посмотрит и, может быть, скажет что-нибудь ценное.

— Круто, — оценил Бен и пошел к своему столу, а Катя начала расспрашивать, какими эффектами Глеб пользовался.

Они еще обсуждали дизайнерские дела, и тут в комнату ворвался Шаневич, за ним, бормоча что-то утешительное, вбежал Андрей. Илья просто кипел от ярости.

— Ну, сознавайтесь! — заревел он, — Кто такая эта блядь Марусина?

Разгневанный Шаневич походил на комического Зевса-громовержца; всклокоченная борода выглядела сполохами рыжего огня. Снежана хихикнула. Шаневич развернулся к ней:

— Ты, что ли?