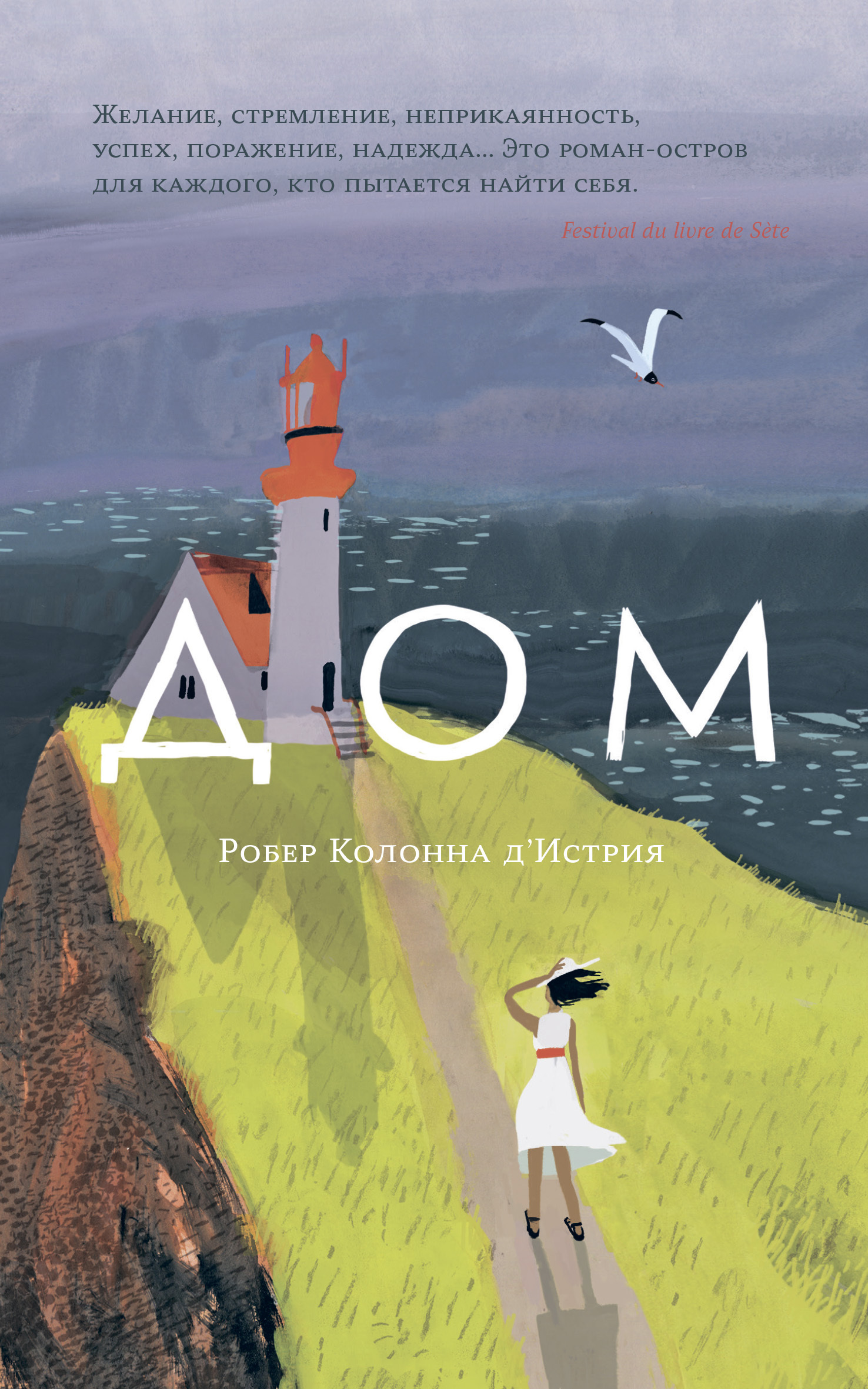

Теперь, когда позади были месяцы и годы труда, препятствий, работ, потраченных денег, надежд, после всех этих мечтаний и бесчисленных дел, после такого короткого времени, когда дом счастливо выполнял свое предназначение, невозможно было сделать ровным счетом ничего. Пришлось подчиниться велению судьбы – и, что более прозаично, распоряжению мэра. Съехать. Все было кончено. Земля под домом скоро рухнет… Это конец. Неотвратимый. На табличке с именем Мария какой-то сосед-насмешник – или поклонник Х, ее упорства, ее любви к этим местам, – приписал корявыми буквами «Х ниоткуда, царица острова». Дань уважения? Издевательство? В памяти Х Мария и INRI [5] останутся навсегда связаны.

Вот так. Страница перевернута. Книга закрыта.

Х распяли.

Симон был в ярости. Сначала он пытался убедить себя, что решение мэра основано на спорных доводах. Что муниципальный чиновник, как все его собратья от сотворения мира, решил раскрыть огромный зонт, чтобы защититься от дождя, который еще не пошел, что он ссылался – из боязни того, что только может случиться, – на пресловутый «принцип осмотрительности», и впрямь сделавший весь мир осмотрительным. Симон считал, что народный избранник раздул опасность, представил угрозу более неотвратимой, чем она была на самом деле, и утес, вполне возможно, мог рухнуть, но через тысячу лет, а то и две, что оставляет пространство для маневра. Он хотел удостовериться.

Он обул свои высокие рыбацкие сапоги и спустился вниз, к подножию утеса, чтобы убедиться в существовании пресловутой трещины. Он с трудом шел по кромке воды, прыгая с камня на камень, обрызганный бурным морем, весь в пене, рискуя на каждом шагу поскользнуться или промокнуть. Волны бились о скалы, подтачивали утес и проникали далеко под камень, в глубины земли, а конкретнее, под участок Х. Море прорыло узкий каньон, очень высокий, даже небо было видно; оно накатывало и отступало, заливая эту полость, шипело, бурлило, поглощало все, что попадалось ему на пути, деревяшки, камни, с наслаждением месило их и выплевывало разбитыми, искрошенными, стертыми в порошок. Неутомимая сила волны и пены, череды валов. Буйная сила, подобная кипящей лаве в жерле вулкана.

– Вот, значит, на чем стоит дом! – сам себе заметил Симон.

Да, разве что тюлени созданы, чтобы сопротивляться силам моря, приноравливаться к ним, избегать течений, воронок, острых скал. Море беспощадно. Полно богатств, посулов, соблазнов, полно жизни, но жестоко. И куда сильнее суши: это ведь оно в геологии, как и в геополитике, обладает высшей силой, единственной силой.

Симону представилась плотина на границе моря и суши: шанс помешать волнам довершить свою работу. Идея фараоновская, но осуществимая, прикинул он. Несколько хороших бетонных блоков, чтобы защитить утес, отвести в сторону силу моря. Почему бы нет? Он был готов финансировать эту затею.

Он распространялся об этом, излагал свои планы, приглашал массу людей – Робера, мэра; Х сразу отказалась – посмотреть на расщелину, которую надо было загородить дамбой-плотиной. В конце концов Х отклонила предложение своего гражданского мужа. Она и слышать не хотела об этом титаническом предприятии. Да и сомнительном, по правде сказать: выйдет ли из этого толк? Наверно, ей на роду написано никогда не построить здесь дом. «Свершилось», – скажет она. В отречении была ее сила. Что не помешало ей вопрошать: для чего это одиночество? Для чего эти муки? «Для чего ты оставила меня?» – спрашивала она свою мать, сотрясаемая дрожью на своем крестном пути.

В ответ на эти – гипотетические – планы плотины она высказала Симону только одну простую просьбу:

– Принеси мне воды, пожалуйста, я хочу пить.

В служебной квартире директора школы Х приснился кошмар. Ее дом, рухнувший, унесенный обвалом утеса и затонувший, стал похож на поглощенный морем город, на эти грады из легенд, откуда слышны, говорят, в ночи бурь стоны их жителей. Это ее душа во тьме ночной возносилась от подножия утеса, звала на помощь или призывала смеяться, развлекаться, продолжать жить. Ее голос просил живых не плакать о том, чего больше нет, уговаривал их вспомнить то, что было, и жить счастливо с мыслью о радостных часах в несуществующем доме.

Так могла бы родиться легенда: дом, поглощенный волнами, блуждающий по морю в поисках той, что его построила, чтобы унести ее на руках – руки дома: решительно, легенды все могут себе позволить, создать руки Марии… – унести ее на край света, туда, где не будет ни волн, ни бурь, ни течений, где море всегда спокойно, ласково и благодатно. В изображении рая никогда не было моря, ни на какой широте, нигде: дом Х внесет в историю это небывалое новшество, Эдем, омываемый морем. А потом легенда, в свой черед, через несколько тысячелетий, будет унесена водами океана, и больше об этом речи не зайдет.

Х подумала, что надо бы переименовать тот уголок острова, где она воплотила свои мечты. Как будут называть его отныне? Скала Мертвого дома, мыс Марии, утес Сгинувшего сада? Или бельведер Затонувших грез? Это ее уже не касалось. Пусть другие – грядущие поколения – сами решат.

XII

Х толком не знала – в обмороке она, в коме, в реанимации, более-менее жива или окончательно уничтожена, сражена наповал сердечным приступом, утонула, умерла от разрыва аорты. Она не знала – хотела ли она знать? Была ли способна знать? Она пережила страшный удар, травму всего своего существа, как будто это она, ее тело, ее душа, ее сознание были насмерть сражены морем. Как будто это ее оно веками подтачивало. Как будто это она сокрушена натиском штормов, уничтожена. Разрушена эрозией утеса, подрывной работой волн. Невероятной силы боль во всем теле одолела ее сопротивление. Ей казалось, что из нее вылилась вся кровь, что она сама растеклась, распалась на атомы. Это ли называется агонией? Мертва ли она или почти мертва? Она не знала. Потом этот острый момент рассосался, рассеялся, все улеглось, и она блаженствовала в странном промежуточном состоянии – между жизнью и смертью, между тьмой и светом, – погруженная в незнакомую среду, где парила в невесомости, а ее сознание и чувства бодрствовали.

Она услышала чей-то голос, чистый, ласковый, спокойный – очень близко и в то же время далеко, она не могла бы сказать, мужской это голос или женский, но язык понимала, и голос был ей знаком. «Держись и сохрани свой ум ясным. Не дай поглотить себя страданию. Если чувствуешь отдохновенное оцепенение рассудка, если погружаешься в безмятежную тьму, в успокоительное забвение, не поддавайся. Будь начеку. Те мысли, что ты знала прежде, в их бытность Х, разбегаются. Держи их вместе, не дай рассеяться. Молниеносная вспышка бесцветного и пустого света мелькнет перед тобой быстрее молнии и окутает тебя. Пусть испуг не заставит тебя попятиться и отключиться. Погрузись в этот свет. Отринь всякую веру в эго, порви со своей иллюзорной личностью, раствори свое Небытие в Бытии и будь свободна». Потом навстречу ей хлынуло ослепительное сияние. Была ли то проекция ее души или чудесная заря? От этого первозданного света стало больно глазам. Она растворилась в нем. Дала ему впитать себя, пока не ощутила, что исчезает.

Помимо этого голоса – быть может, в конце концов, откуда Х было знать, всплывшего изнутри ее, из глубины ее сознания, ведь голос смолк, дав ей свой совет, – ее теперешний мир был безмолвен. Из этого мира исходило ощущение покоя, он не был пуст: наоборот, необычайно насыщен и безмятежен. Х могла бы представить себя при дворе римских императоров, где охране как раз поручалось следить за соблюдением порядка и тишины вокруг государя. Тысячи людей были обязаны молчать, и царила тишина, не имеющая ничего общего с тишиной пустыни или безжизненных пространств. Тишина в мире Х не была тишиной пустоты, небытия, смерти, но тишиной обитаемой. В ней угадывалось присутствие людей, которые молчали, душ, которые старались ее не нарушить. То была тишина сосредоточенная, благоговейная – но не пугающая и не тревожная.