И тогда Хуан сказал себе — он уже принялся бормотать свой монолог — если все обстоит именно так (как в тот момент ему представлялось), если не существует ничего другого, иной цели, как то и дело открывать и закрывать двери, для того чтобы люди входили и заходили из никуда в никуда, — какой тогда смысл продолжать исполнять свои обязанности? Какой смысл продолжать жить? Вот сейчас, — он говорил уже громко, — я поднимусь их поздравить, выпью за их здоровье, они похлопают меня по плечу и даже украдкой, якобы великодушно пожмут руку.

— Нет! — крикнул он себе в ответ так громко, что, если гости и жильцы его и не услышали, так просто потому что шум, который в тот момент производили они сами, стал просто оглушительным.

И прямо тут же, рядом с входной стеклянной дверью швейцар скинул униформу, снял перчатки и цилиндр и, надев свою выходную одежду, хранившуюся в специально отведенном чуланчике, достигнув либо мучительного просветления, либо абсолютного безумия, решил покинуть не только это здание, не только этот город, но, по примеру Мэри Авилес, вообще вселенную. «Исчезну и дело с концом, по крайней мере не буду одним из тех, кто толкает, как заведенный, это колесо, которое никуда не катится…». Позади остался мир, «в который я не хочу возвращаться, ни даже вспоминать о нем». Тем не менее уже другая реальность тоже была для него миром, который требовалось изменить, чтобы сделать пригодной для жизни. И если он не мог выносить то, что покинул (хотя, вопреки себе самому, не мог также и забыть), совершенно очевидно и то, что он не мог оставаться и в той реальности, которую нашел. А если ничего здесь не может измениться в соответствии с моими желаниями, размышлял он по-прежнему вслух и уже направляясь к выходу, куда же мне податься. Какой смысл в том, чтобы находиться здесь или там, или в любом другом месте…

— Добрый вечер, — произнес вдруг женский голос, раздавшийся из лифта, — добрый вечер, — опять произнес голос, и вновь по-английски с британским акцентом, на этот раз немного громче, из-за чего Хуану ничего не оставалось, как обернуться, чтобы ответить на приветствие.

Однако в открытых дверях лифта он никого не увидел кроме Клеопатры, знаменитой египетской собаки, принадлежащей семейству Уарремов. Двигаясь с большой осторожностью, животное приблизилось к швейцару и вновь поздоровалось с ним на безупречном английском. А поскольку Хуан все никак не мог оправиться от изумления, собака добавила:

— Надеюсь, тебя не удивляет, что я разговариваю, а то я обиделась бы не на шутку.

— Нет-нет, конечно. Нисколько, — промямлил Хуан, еще больше растерявшись.

— Хорошо, — продолжала Клеопатра. — Сейчас у нас мало времени. Я выскользнула из квартиры, воспользовавшись праздничной суматохой, но меня вот-вот начнут искать. — Тут необычная собака указала глазами наверх. — Поэтому наша беседа должна быть краткой. Я слышала твои слова и твои крики. Они, — Клеопатра вновь бросила взгляд на потолок, — к счастью, ничего не слышали… Послушай: я и группа друзей хотим с тобой поговорить. Это важно. Все устроено так, чтобы мы могли встретиться завтра утром в десять часов в подвале. А сейчас забери униформу и деньги и отправляйся отдыхать. Запомни: завтра утром в подвале. Прощай.

Она быстро, но не теряя важности, вернулась в лифт и уехала.

Швейцар смотрел ей вслед со смесью изумления и восторга.

Затем натянул униформу, спрятал деньги и отправился восвояси в свою комнату на другом конце города.

Сделаем остановку в нашем повествовании, чтобы предупредить читателя: если он в глубине души надеется получить какое-либо рациональное или научное (или, как их еще там называют) толкование поступка Клеопатры и ее способностей, то мы, забегая вперед, советуем ему не питать на этот счет ни малейших иллюзий. Причина, по которой мы не можем дать никакого объяснения рассказываемым событиям и тем, которые вот-вот произойдут, очень проста: у нас нет объяснения. Мы ограничиваемся, как мы уже сказали, тем, что описываем события так, как они происходили. Не забудьте, мы об этом уже говорили, — нас миллион человек. Таким образом, мы собрали в представленной здесь хронике или свидетельстве, все, что мы видели, читали, слышали или уловили включая даже душевные состояния нашего главного героя, швейцара. Душевные состояния, исходя из наших сообщений, расшифровали наши психологи (между прочим, самые лучшие в Америке). Но мы ни за что не стали бы прибегать к фантастическим или псевдонаучным рассуждениям, которые просто-напросто не понимаем.

Наше намерение, помимо других очень важных, о которых мы еще скажем, — письменно изложить историю Хуана-швейцара в надежде, что найдутся люди, не столь неудачливые, как мы, которые смогут ее понять.

Наверное, нет необходимости напоминать будущему интерпретатору, что, пусть и трудно было, но мы из принципа предпочли изложить данную историю по-испански, хотя языком почти всех диалогов, монологов, магнитофонных записей, записок, интервью и других документов в оригинале, разумеется, является английский.

Пока даже нашим горестям не обойтись без иностранного языка.

А какой такой она будет — эта дверь? Хотя важна не сама по себе дверь, а готовность переступить ее порог и то, что нас ждет впереди. Что же касается ее вида — вида двери, то при одном только взгляде на нее пришедший преодолеет нерешительность. Может, она имеет вид раскрашенной резной башни, над которой потрудились сами ангелы? А может, это великолепные двери дворца? Величественный портал собора? Или тонкая, почти невидимая завеса, которую дано обнаружить лишь избранным? Дверь, к которой радостно кинется Рой Фридман, сбросив у входа тяжелый груз карамели и леденцов, а вслед за ним и Джозеф Фридман, наконец-то улыбаясь беззубым ртом. Дверь. Дверь, в которую шагнет трезвая, как стеклышко, Бренда Хилл, а Скарлетт Рейнольдс, не успев переступить порог, забудет и думать о своих капиталах и о тряпичной собаке. В эту дверь войдут, представлялось Хуану, и умиротворенные Оскары, и даже шумное семейство Пьетри, и Стефен Уаррем, дружески болтая с Артуром Макадамом. Перед этой дверью внезапно воскреснет сеньор Скириус и, зачарованный подобным изобретением-дверью, отважится войти. Даже Касандра Левинсон, ступив на порог, признает несостоятельность своего антигуманного учения и шагнет вперед, решив начать жизнь сначала. А Джон Локпес войдет в дверь боком, не коснувшись ее, осознав абсурдность своего воинствующего фанатизма. Дверь будет единственной для Мэри Авилес, которая подмигнет швейцару, приглашая войти вместе… Но какой будет дверь? Как она будет отделана? Мрамором? Резьбой? Чеканкой? Росписью? Слоновой костью? Скульптурой? Дверь, дверь. Узорчатая дверь? Парящая в воздухе? Квадратная или круглая? Легкая или величественная? Дверь, дверь. Простой деревянный окоем? Выпуклая и четкая структура? Просвет между облаков? Или небольшой пролом в стене?… Да, дверь, единственная в своем роде дверь. Ну, хорошо, войдешь — и что дальше?

20

А вот теперь мы подобрались к самому щекотливому пункту нашей работы, в которой мы опираемся, как уже неоднократно говорилось, на показания наших сторонников и записки швейцара. Признаться, мы не больно-таки сильны по части стиля, чтобы сделать рассказанную историю более правдоподобной и не умалить ее фантастическую, на первый взгляд, составляющую, без которой здесь не обойтись.

Разумеется, как только мы столкнулись с трудностями в отношении литературной композиции, что вполне естественно для людей, чей род занятий не связан непосредственно с литературой, кое-кто поставил нам в упрек (даже в письменном виде), что наш коллектив, объединивший людей, не сведущих в данной области, хотя и избранный большинством, взялся за такую работу. Между тем как у нас под рукой имеются отдельные индивидуумы, являющиеся настоящими писателями или претендующие на это звание, которые наверняка справились бы с подобной задачей получше нас.

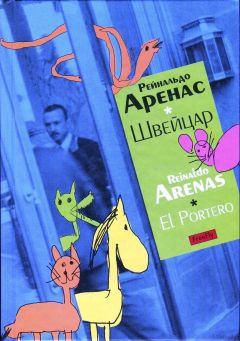

«Почему бы, — вопрошает нас вечно недовольное меньшинство, существующее в любом свободном сообществе, — не прибегнуть к помощи какого-нибудь Гильермо Кабрера Инфанте, Эберто Падильи, Северо Сардуя или Рейнальдо Аренаса, более поднаторевших в делах такого рода? Зачем, — пристают к нам эти назойливые критиканы, — соваться не в свое дело или лезть в чужой монастырь со своим уставом, тогда как здесь, в изгнании, у нас есть настоящие специалисты?»

Причина крайне проста. Под пером Гильермо Кабрера Инфанте настоящее повествование утратило бы свой смысл и превратилось бы в своего рода прибаутку, паясничанье или лингвистическую забаву, перегруженную более или менее простодушными вольностями. Эберто Падилья использует каждую строчку, чтобы выставить напоказ свое гипертрофированное «я», и в результате вместо злоключений нашего швейцара текст представлял бы собой что-то вроде самовосхваления писателя, в котором он сам же — неизменно от первого лица и на первом плане — не позволил бы блеснуть даже самой малой букашке. А здесь даже букашки играют свою роль, как мы убедимся в дальнейшем. Что касается Рейнальдо Аренаса, то его явно выраженный, навязчивый и достойный порицания гомосексуализм способен отложить отпечаток на какой угодно текст или ситуацию, затемняя объективность истории, которая никоим образом не претендует на описание случая сексуального отклонения. Вместе с тем, если бы мы склонились в пользу Сардуя, то он развел бы тут необарочные турусы на колесах, в которых сам черт ногу сломит. Так что при всей нашей неопытности мы вынуждены действовать на свой страх и риск.