— И ты забирал его, вернее ее, к себе в постель.

— Я?! Наоборот… Я воспитывал ее пенделями каждое утро.

— Ты все это сам приготовил? — спрашиваю и с восхищением изучаю длинный стол, в центре которого тиранствует фотогеничный ананас.

— После смерти мамы и папы, после того, как сбежала эта стерва, у меня такая язва открылась… — Марик свинчивает крышку на синем «Смирноффе». Хашим в помощь моему желудку ко мне женщину из Крепости прислал — «крепостную» прикрепил: приходит убирать и готовить. Три раза в неделю она у Ираны, смотрит за детьми, в остальное время готовит мне, пальчики оближешь, такие обеды, без нее я бы потух. Она только ушла. Это я и из-за нее задержался.

— Это такая… татаристого типа, с атлетическим задом? Она случайно не Хашима глаза и уши?

— Нет, скорее мои. Добрая, глупая, нежная женщина — что может быть лучше. Может, у нее несколько допотопные взгляды, но ты же имеешь представление о здешних, ичери-шехеринских нравах. — Он наклонился ко мне и сообщил на ухо одну очень интимную подробность в их отношениях, спросил меня — не пробовал ли я делать тоже самое.

— Нет, я не пробовал. Значит, ты знаешь все, что происходит в нашем доме?!

— …не только от нее и не только я, и не только то, что происходит на Второй Параллельной. К примеру, когда провожаешь Ирану на иглоукалывание (кстати, попробуй с ней это сделать… я уверен, ей тоже понравится…) обернись, посмотри — нет ли за тобой хвоста.

Так вот значит, почему он не пришел тогда, когда мы ждали его на той же площади в Крепости!

— Впрочем, лучше об этом после. Иди садись.

Перед тем как сесть, не удерживаюсь и обнюхиваю блюдо с хингяли. Я потрясен, я совершенно потрясен и не скрываю своего совершенного потрясения к ним отдельно идет фарш (мясо, рубленное вручную!) с золотистым луком и отдельно большие куски курицы, а еще мацони с чесноком. Я прикладываю руку к супнику с довгой — стекло его холодно каким-то древним погребным холодом; кусочки шашлыка из осетрины (кожура развалилась и напоминает библейские свитки) и бутылочка наршараба, зелень… чурек… айран… Даже не знаю, с чего начать. Эх, этот бы стол да в Москву, когда я три дня без еды!

— Пир во время… войны?! — говорю.

— И выборной кампании, — добавляет он. — Но пусть твоя душа успокоится. Это не наш с тобой праздник.

— Чей же в таком случае?

— Это пир подлеца. — Марк показывает на манекен. — Того же Заура-муаллима, Хашима… да мало ли подлецов, старик, на белом свете. Мы с тобой не виноваты, что приходится крутиться рядом с этими вонючками, чтобы выжить.

Он наливает «Смирноффа» в мой лафитник и сам кладет мне на тарелку хингяли. (Столько, сколько я не смогу съесть даже в три захода, даже под водку «Смирнофф», которую никогда еще до того не пробовал, но от рекламы которой в восторге и готов часами смотреть на преломляющуюся пантеру.)

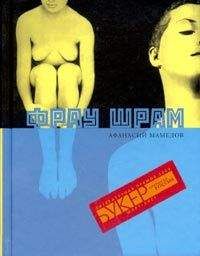

Совершенно голый манекен сидит в галстуке желтого цвета, выпятив упрямый подбородок, и смотрит куда-то чуть в сторону, мимо меня.

После второй рюмки Марк вновь, только на сей раз уже со всеми подробностями, детально рассказывает о гибели родителей.

Периодически он отводит глаза и смотрит туда, куда смотрит манекен, — на стену, где висит колесо от фаэтона.

Я слушаю внимательно с неподдельным участием, и мне не верится, что дяди Семы и тети Ани больше нет в живых. Они сейчас у меня прямо перед глазами… молодые, завода хватает на много лет… до сюжета с открытием Америки и скрежета тормозов еще очень далеко, но красные удалые «жигули» своими повадками как будто уже чем-то напоминают тот самый автомобиль с фотографии, уже приноравливаются на горбатых бакинских дорогах к неожиданному американскому маневру.

Я слушаю, я внимательно слушаю его, а сам вспоминаю, как покойные откровенно недолюбливали меня; сколько раз запрещали они Марику со мной водиться — считали, что я его порчу своим декадентством. А сколько раз мне моя мама говорила, когда видела меня вместе с Марком на углу нашего дома, на нашей улице или во дворе: «Ну что, Илья, у тебя совсем гордости нет?!» Она говорила так, чтобы Марик услышал и понял, что именно она имеет в виду. Я вспоминаю, как давным-давно мы втроем — Хашим, Марик и я — угнали автомобиль районного судьи, чтобы немного покатать затосковавшую Нану, «пофикстулить» перед ней, как мы тогда выражались, и как нас очень быстро сцапала милиция (прямо у метро «Баксовет»), и как Хашим, заложил с потрохами меня и Марка; а потом, после допросов, приехал его отец, цекашный «агыр джаиль», разрешать конфликт с потерпевшим судьей и милицией в ожидании взятки; когда все обошлось (порвали бумагу на наших глазах), отец Хашима, тоже один из претендентов на роль манекена за этим столом, прямо при двух милиционерах, влепил мне увесистую пощечину и несколько опереточно, раскатистым басом сказал своему сыну: «Одного еврея рядом с тобой я бы потерпел, но двоих!.. Хашим, на какой камень ты смотришь, на какую ограду?!» С тех пор, наверное, я, в каком-то смысле, чувствую себя не просто евреем, но еще и вечно вторым, вечно лишним евреем с неостывающей щекой, для которого нет места ни по правую, ни по левую руку. Быть может, с тех пор мне начало казаться, что в нашем «мезузе» то ли пропущена какая-то буква, то ли написана не та. По этому поводу я даже вспомнил, что прадед мой Самуил Новогрудский в двадцатых годах бежал от революции в Палестину, но, прожив там некоторое время, зачем-то вновь, при содействии сына-чекиста, тайно перешел границу России, а ведь еврей, правоверный еврей, вернувшийся в Землю обетованную, и потом вновь (какая бы уважительная причина ни была) покинувший ее — проклят будет со всею семьею своею и потомками своими.

Я вспоминаю, как серьезно готовился к отбытию в Америку дядя Сёма закупал балалайки, патефонные пластинки, палехские шкатулки, лечил и вставлял зубы, свои и жены (говорят там это баснословно дорого!), учил английский: «What is your name? My name is Сёма»[55].

Когда в бутылке оставалось совсем на донышке, Марик переключился на свою жену.

— Поверишь, я ей на день рожденья купил такую персидскую кошку!.. А она мне знаешь что?.. Она говорит: «колтуны сам будешь вычесывать». Потом родилась Сабинка и все вроде пошло путем, пока не появился этот пидор с «Голоса Америки»…

После появления «пидора с «Голоса америки»», — тут же, без инфернальных проволочек вселившегося в манекен, — Марик свою бывшую супругу стал величать не иначе как «эта сучка из Харькова».

— Слушай, — говорю я, — а почему ты не женился на нормальной американке?

— Потому что «нормальная» американка — это миф!! «Нормальных» американок не бывает в принципе!!!

— Значит, — говорю, — «эта сучка из Харькова» лучше.

— С этой сучкой из Харькова я хоть два года по-человечески прожил, пока она не решила с моей дочерью поехать к своей маме во Флориду. — Неожиданно для меня в слове «Флорида» он делает ударение на первом слоге, и тут же в моем представлении изменилось лицо целого штата.

— Слушай, а как твой отец? — вдруг проявляет интерес Марик. Мне кажется это странным: между ними никогда не было взаимной симпатии. — Как ему без моря в Москве?

— Вот именно что — без моря, без «Литературного Азербайджана»…

— … ну, о матери твоей я больше тебя знаю, — перебивает он.

— В каком смысле, — спрашиваю, а сам чувствую, как начинает гореть лицо: мне показалось, он потому лишь спросил об отце, чтобы потом переключиться на мать и сказать то, что сказал.

— Да так, пьяный разговор… не бери в голову.

— Что значит «пьяный разговор»?! Начал — говори.

— Подожди, у меня есть классная еврейская водка… кошерный продукт… цимес… — он попробовал встать, я поймал его за запястье, крепко сжал и потянул вниз. — У матери твоей… роман с Зауром-муаллимом. Уже давно.

Он не произнес еще этих слов, а я уже знал, что он скажет. Так бывает.

— Ты мне этого не говорил — я не слышал, — и отпускаю его руку.

— Что ж, если тебе так легче будет…

— А тебе станет хуже от того, что мне будет легче?!

— Ты мне этого не говорил — я не слышал. — Он поднимается за водкой.

Уже когда в бутылке оставалось на донышке, и Марик переключился на свою жену, я забеспокоился, что начинаю очень быстро хмелеть, даже подумывал, как бы незаметно пропустить пару рюмок или пить, но оставлять половину, теперь же я совсем отрезвел, я был трезвее себя, пришедшего сюда, себя, приехавшего в этот город, я был трезв так, как не бывал, будучи абсолютно трезвым, правда, молниеносное отрезвление далось мне ценою страшной головной боли. А еще этот убийственный запах маринованного чеснока и краски!

Когда Марик вернулся с израильской водкой в руках — не хашимовские ли запасы он так бомбит? — я задал ему самый важный для меня теперь вопрос, вопрос вопросов.

— …Он занимается тем, чем занимаются все манекены, — ответил мне Марик.