Как уже говорилось, в III в. до н.э. один из последних известных нам аккадцев, живший на границе двух великих традиций вавилонский жрец Берос — основоположник современной астрологии, — написал на греческом языке историю родного города и посвятил ее своему тогдашнему властителю — эллинистическому монарху Антиоху I.[543] Эта книга до нас дошла только в очень кратких цитатах, приведенных в трудах некоторых античных авторов. Да, многие манускрипты история сохранила случайно. Но все-таки есть ощущение, что исчезновение этого бесценного творения связано с тем, что новому миру оно оказалось совершенно не интересно[544]. Исчезли не только книги Бероса, жившего на относительной периферии эллинистического мира, не дошла до нас и посвященная Ассирии работа Геродота, о которой он дважды упоминает в своей «Истории»[545]. Существуют многочисленные известия и о других грекоязычных трудах по истории Месопотамии — из них не сохранилось ни одного. Вот насколько греко-римскому миру не было никакого дела до умиравшей цивилизации.

Может быть, объяснение лежит в том, что начиная с VI в. до н.э. мир стал стремительно меняться. Появлялись новые народы, учения, открылись неведомые торговые пути. Многотысячелетняя неизменность шумеро-аккадской цивилизации, бывшая, казалось бы, живой иллюстрацией притчи о вечном возвращении, устоявшая перед всевозможными, почти что радикальными потрясениями, внезапно дрогнула и рассыпалась. Древнемесопотамская культура не смогла ответить на неожиданно возникшие вопросы, не сумела увлечь своими истинами обгонявших ее последних современников. И к тому же она не могла, а может, и не ставила своей целью, докричаться до потомков, т. е. до нас. Поскольку решения насущных проблем она всегда искала в прошлом, а подобная картина мироздания совершенно не удовлетворяла «новые нации», новые культурно-религиозные сообщества. В те далекие годы в сознании наших предков произошло нечто, сделавшее главной духовной императивой человечества поиск ответов на этические вопросы. Мало было в истории цивилизации столь значительных переворотов — ведь поиск этот продолжается по сей день. И случайно ли в VII–V вв. до н.э. на необъятных просторах Старого Света история выдвигает нескольких великих Учителей, что именно тогда рождаются зороастризм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, буддизм и закладываются основы греческой классической философии?[546] Ничего подобного вавилонская цивилизация предложить не могла.

Но не будем смотреть на шумеро-аккадскую культуру свысока: на протяжении трех тысячелетий она стояла, как скала, в диком, страшном и непредсказуемом мире. Только она смогла воистину отстоять и закрепить все открытия, которые сделало человечество в начале своего очень неровного пути. Постепенно достижения месопотамской цивилизации распространились настолько широко, что она сперва утратила лидерство, а потом отстала от своих соседей, дальних и ближних. Но не обладай она чертой, погрузившей ее во второй половине I тыс. до н.э. в пучину забвения — упора на стабильность, традиционность и неизменность, — она бы и до того успела много раз умереть. Все культурное развитие мира, находившегося на запад от Индии, было обеспечено способностью шумеро-аккадского мира к возрождению из пепла, к вечному возвращению на круги своя. Но только на «своя» — поэтому догнать изменившийся мир Вавилон уже не мог.

Можно отметить, что выражение, вырвавшееся у нас здесь, восходит к Книге Экклесиаста[547], произведению, наполненному в числе прочего статичным пессимизмом, настроением, не таким уж далеким от шумеро-аккадской философской традиции[548]. Неслучайны поэтому обнаруженные в нем месопотамские параллели (при том, что создание Экклесиаста датируется примерно III в. до н.э.), в том числе знаменитая притчевая перекличка с некоторыми изречениями «Сказания о Гильгамеше», иногда дословная. Сравним две цитаты: «И если кто одного одолеет, // То двое против него устоят, // И втрое скрученная нить нескоро порвется», — и: «Втрое скрученный канат не скоро порвется, // Два львенка вместе — льва сильнее»[549].

Есть пример и более яркого внешнего сходства между великими текстами, пусть рассуждение древнего аккадца отталкивается о мысли о смерти, а дискурс младшего его на тысячу лет иудея ею заканчивается. Впрочем, не только поэтому в этих отрывках нам видится не отмечавшаяся многими комментаторами паралелльность, но обратная комплементарность, антипараллельность. Дискурс Экклесиаста оставляет возможность спорить с его выводом, а заключение месопотамского философа окончательно. Одна мысль струится в глубь времен, а вторая раскрывается нам навстречу. Первой было суждено замереть на века и тысячелетия, а второй — вызвать к жизни Новый Завет.

Гильгамеш! Куда ты стремишься?

Жизни, что ищешь, не найдешь ты!

Боги, когда создавали человека, —

Смерть они определили человеку,

Жизнь в своих руках удержали.

Ты же, Гильгамеш,

насыщай желудок,

Днем и ночью да будешь ты весел,

Праздник справляй ежедневно,

Светлы да будут твои одежды,

Днем и ночью играй и пляши ты!

Волосы чисты, водой омывайся,

Гляди, как дитя твою руку держит,

Своими объятьями радуй подругу —

Только в этом дело человека!

Так ешь же в радости хлеб твой

и с легким сердцем пей вино —

Ибо угодны Богу твои деянья.

Во всякое время да будут белы твои одежды,

И пусть не оскудевает на голове твоей умащенье;

Наслаждайся жизнью с женщиной, которую любишь,

Во все дни твоей тщетной жизни,

Которые дал тебе Он под солнцем —

Во все твои тщетные дни.

Ибо это твоя доля в жизни и в твоих трудах,

Над чем ты трудишься под солнцем.

Всё, что готова твоя рука делать,

в меру твоих сил делай,

Ибо нет ни дела, ни замысла, ни мудрости, ни знанья

В преисподней, куда ты уходишь{168}.

И тем не менее, когда мы говорим, что древняя цивилизация не могла в духовном смысле ничего дать новому миру, это совершенно не означает, что у месопотамцев не было выдающихся нематериальных ценностей, исчезнувших вместе с ними. Еще как были. Свидетельств этому достаточно, пусть фрагментарных, поэтому тем обиднее размышлять об этих потерях.

Дошедшие до нас произведения древней литературы, по общим отзывам, очень неровны в художественном отношении. С точки зрения мировой культуры, особый интерес представляют те, отблески которых видны в общеизвестных великих сказаниях: о Сотворении мира, Всемирном потопе, об умирающем и возрождающемся Боге. Отзвуки месопотамских легенд в Библии — отдельная тема, которую мы затрагивали только эпизодически. Скажем лишь, что, с одной стороны, странно было бы отрицать влияние шумерских и аккадских творений на культуру их соседей, какими были древние иудеи. С другой — разговор о первичности и вторичности великих образов также бессмыслен: в культуре, в отличие от науки, важно, не кто первый, а кто лучше. Гораздо значимей изобретения образа является его исполнение — таков закон искусства. Даже если идея какого-то образа заимствована, то при его воспроизведении, воссоздании, он перерождается, рождается автором заново, и плод этот может быть как гораздо бледнее, так и намного ярче предмета заимствования при всей своей с ним поверхностной схожести. И если именно иудеи передали нам ту или иную великую древнюю легенду, то не потому ли, что сумели ее особенно хорошо записать?

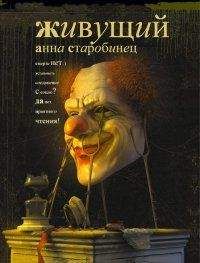

Но и здесь есть исключение. Так, один из исчезнувших и абсолютно уникальных образов месопотамской культуры, одно из ее литературных творений выдерживает самую суровую художественную проверку. Речь идет об эпосе о Гильгамеше, точным названием которого являются, в соответствии с месопотамской традицией, его первые слова: «О все видавшем». Содержащаяся в поэме древнейшая постановка вопроса о смысле жизни и попытка ее решения поражает одновременно глубиной, мастерством, объемом захватываемых проблем и почти полным отличием от поздних философских традиций, как западной, так и восточной. Автор или авторы «Гильгамеша» сумели в очень небольшом — но сколь же насыщенном тексте, сказать о жизни и смерти, дружбе и расставании, месте человека в мире и цели его существования на земле, о борьбе с силами природы и невозможности их победить, о памяти, скорби, праведности, вечном зле и способах его одоления. Читая эпос, не раз и не два ощущаешь горькое чувство потери — когда в каких-то необыкновенно философски важных или художественно блистательных местах зияет купюра, сделанная временем — не всегда справедливым цензором, лакуна в тексте — возможно, вечная. Так хочется узнать, что там было, что скрывает за собой пустота многоточий, так хочется наивно верить — а вдруг автору уже тогда удалось проникнуть в тайны тайн, удалось решить те проблемы, над которыми человек бьется уже многие тысячи лет? Ибо очевидно, что вечные вопросы бытия мучали уже древних вавилонян, аккадцев или шумеров: неизвестно, кто задумался над ними первый? Поскольку неведомо, кто же именно создал великую книгу или, точнее, сделал ее великой?