Вскоре Маттафия умер, и борьбу возглавили его сыновья, первым из которых был Иуда (Иехуда) по прозванию Маккавей («молот»)[590]. Он сумел в течение нескольких лет нанести сирийцам ряд поражений, очистить от противника и занесенной им эллинской скверны город Иерусалим и провести переосвящение Храма — это событие закономерно вошло в еврейскую культурную память. Дальнейшая война шла долго и очень непросто для восставших (погибли и Иуда, и его младшие братья Ионатан и Симон). Не исключено, что в противоположность дальнейшей историографической традиции, начальной целью Маккавеев было вовсе не достижение независимости, а всего лишь религиозная автономия иудеев, но главное было сделано: иудеи снова ощутили себя избранным народом. Все это явилось самым ярким и не имеющим аналогий событием эпохи и потому запало в память и современикам, и потомкам. Постепенно произошла героизация прошлого с учетом настоящего — борьбы с Римом и прочих печальных событий последних лет иудейской истории. Интересно, что Книги Маккавейские не попали в еврейский канон, составлявшийся в конце I в. н.э.: они были исключительно политически несвоевременны[591].

Без сомнения, нашим глазам предстает первая в истории религиозная война. Не раздирай сирийское государство бесконечные дворцовые интриги и не будь оно поэтому столь неустойчиво политически, то иудеи, заметно уступавшие иноземцам в численности, вряд ли могли бы надеяться на благополучный исход восстания — оно и так продолжалось 25 лет, и даже после реального достижения независимости в 142 г. до н.э. ее приходилось отстаивать снова и снова[592]. Но даже если в реальности все выглядело и немного по-другому, то именно такой отпечаток эти события оставили в мифологическом сознании человечества — это была война притесняемого за веру меньшинства с бесчисленными легионами жестоких гонителей, посрамленными «при помощи Божией теми, которых» они считали «за ничто»{183}. Деяния Маккавеев и их сподвижников продолжали питать воображение уже совсем других наций, оказывавшихся в подобной ситуации: и протестантов-голландев, схватившихся с великой Испанской империей, и католиков-ирланцев, растоптанных империей Британской. И в русской, особенно средневековой традиции подвиги братьев-Маккавеев занимали почетное место. Многие борцы за веру возводили к ним свою духовную генеалогию[593].

Но вернемся к Книге Даниила, точнее, к ее первой половине. Несомненно, что многие вошедшие в нее сказания не были написаны «на случай». Иначе бы автор не мог надеяться на широкий отклик читательской публики, на «узнавание» ею героя-мудреца. Но одновременно возможная привязка каждой из вышеуказанных притч к политическим реалиям национальной революции свидетельствует о прямой связи этого сочинения с событиями Маккавейской войны. Талантливый создатель книги, подобно многим до и после него, использовал популярные и общеизвестные сюжеты, но переложил их так, что у его современников могли возникнуть очень четкие и прогнозируемые ассоциации[594].

Нам же важно следующее: не имея возможности назвать источник угнетения и неправедного царя-притеснителя своими именами, автор поместил их в созданный его воображением Вавилон, отчасти исторический, но главным образом литературный. Вот где Даниила бросают ко львам, а отроков в огненное пекло, да еще и «не перестают разжигать печь нефтью, смолою, паклею и хворостом», так что «поднимался пламень над печью на сорок девять локтей»{184}. И пусть современники прекрасно знали, в чем дело, но потомки воспринимали этот текст на свой лад, и для них аллегорический Вавилон был вполне реальным символом притеснителя и гонителя истинной веры (каковой бы она ни была). Так, в свою очередь, появился новый образ, новая аллегория: Вавилон стал символизировать жестокого насильника, преследующего своих жертв по религиозному признаку. Этот историко-культурный тип был прекрасно знаком ранним христианам и потому занял почетное место в христианской традиции, а затем не раз использовался и в распрях внутриконфессиональных. Стоило одним единоверцам начать притеснять других, обычно подвергая последних примерно таким же мучениям, которые описаны в Книгах Маккавейских, как гонимые немедленно призывали на помощь образы Книги Даниила[595]. Кто бы их ни использовал, а это всегда была сторона слабейшая и преследуемая, нарисованная картина получалась внушительной и для сильной стороны исключительно неприятной, особенно благодаря навязчивому параллелизму возникавших ассоциаций, тем более что насильники Книги Даниила были все, как один, посрамлены и побеждены.

Закреплению теперь уже вдвойне негативных вавилонских ассоциаций содействовало и то, что центральные образы Книги Даниила исключительно ярки: ее автор был очень хорошим писателем. Даже вырванные из контекста отдельные «Данииловы» словосочетания и дефиниции начали свою, не вполне связанную с основным текстом, жизнь: от наиважнейшего «Сын Человеческий» до эпизодического употребления слова «Халдеи» в упомянутом уже нами смысле — «астрологи» или «толкователи снов». «И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев и Халдеев, чтоб они рассказали царю сновидения его»{185}. В начале II в. н.э. данный термин уже является общим местом, распространившимся по Средиземноморью и необязательно восходящим к Библии. Так римлянину Светонию нет надобности объяснять своим читателям, неевреям и нехристианам, что он имеет в виду, сообщая, что «[Время] и род смерти не были для него тайной: еще в ранней молодости все это ему предсказали халдеи»{186}.

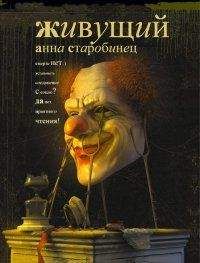

Образность Книги Даниила стала причиной того, что художники многих времен и народов не раз обращались к ее легендам. Например, три отрока в «пещи» и Даниил, брошенный в клетку со львами, неоднократно воспроизводились как западными барочными мастерами, так и русскими иконописцами. Особо стоит указать на наглядность знаменитых притч, их в некотором смысле театральность, делавшую эти сюжеты исключительно живописными — в прямом и в переносном смысле. От этого был всего один шаг и до настоящих театральных постановок: не случайно «Действо о Данииле» регулярно представлялось в средневековых европейских монастырях, а сходное с ним «Пещное действо» разыгрывали на Руси перед Рождеством вплоть до середины XVII в. А когда царь Алексей Михайлович учредил первый русский театр, то одной из первых, специально по такому случаю написанных отечественных пьес стало сочинение «О Навходоносоре царе, о теле злате[596] и о триех отроцех, в пещи не сожженных»{187}.[597] Ну а самую знаменитую картину на тему чудесного спасения от ярости нечестивого царя-богоборца — полотно, усеянное весьма реальными африканскими львами, написал Питер Пауль Рубенс.

Даже эпизодический и содержащийся только в греческой версии рассказ о ложно обвиненной похотливыми старцами добродетельной и прелестной Сусанне попал не на один знаменитый холст[598]. Более того, был у этой истории и древний аллегорический (два царства — египетское и сирийское, неправедно преследующие дочь Израиля[599]) и совсем не предусматривавшийся автором дополнительный антивавилонский смысл. Конечно, с точки зрения позднего читателя, где еще, как не в развратном Вавилоне, бес лжи и бесстыдства мог овладеть двумя «старейшинами-судьями»?[600] Тем более что на этот счет было вполне четкое указание: «Два старца… о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона»[601]. Особенно любопытно, что много позже возникла традиция, связавшая образы двух нечестивых судей с теми лжепророками, о мучительной смерти которых в Вавилоне провозвествует Иеремия{188}.

Вообще, подобная попытка группового разврата почти не имеет аналога в Священном Писании[602] — и на ней тоже оказалось вавилонское клеймо. А образ, конечно, очень красивый: прекрасная женшина (и, между прочим, обнаженная), застигнутая, подобно античным нимфам, во время купания, и два злобных, наверняка уродливых, трясущихся от вожделения и пускающих слюну от «уязвившей их похоти» старца[603]. Не так много библейских сюжетов давали возможность совершенно законно писать «обнаженку»: в Писании напрямую говорилось, что старцы обрушились на беззащитную женщину, когда она «захотела мыться в саду, потому что было жарко»{189}. Художники позднего Возрождения этим воспользовались и даже ввели в моду сей весьма неординарный сюжет. Особенно было важно, что в эпоху Контрреформации с обнаженными античными образами, так удававшимися Ботичелли и Тициану, надо было обходиться поосторожнее. Да и на протестантском севере нравы тоже продолжали оставаться весьма строгими.