Действительно, снегири. На кусте – не знаю, как называется, ольха, наверное, – целый букет. Крупные, в два кулака, висят, покачиваясь, не шевелятся, совсем ненастоящие, как ретушью расписанные.

– Интересная история, – сказал я. – Про Глоцера.

– Главное, что правда. Этот Глоцер сейчас у Василькова воюет, ничего, отошел, зверь в бою… А ты заметил, что мы через железные дороги никогда не переходим? Мы точно в загоне: куда ни пойдешь, всегда натыкаешься на железку. Тебе это странным не казалось?

– Нет. А чего тут странного?

Саныч пожал плечами.

– Не знаю. Может, и ничего. Я что-то стал сомневаться… Правильно ли идем…

Саныч привалился к старой покосившейся березе, помотал головой.

Он как-то посмурнел, лицо покрылось загаром. Зима, а загорел. Наверное, от злости, иногда такое случается – разозлится на кого человек сильно, спать ляжет, а утром просыпается уже загорелый, а глаза потрескались. Нет, мы, конечно, не спали, через бурелом пробирались, ночевка еще, Саныч больше караулил… сколько он без сна, интересно?

– Вообще-то, я никогда не сбиваюсь.

Саныч достал нож, воткнул в дерево, дернул вниз, задрал кору. Ствол был проточен короедами: глубокие бороздки и в них черные, похожие на пули жуки, спят. Саныч отогнул бересту, сорвал широкий пласт, обмотал его вокруг небольшой березки, растущей рядом. Поджег.

Береста загорелась, стали греть руки.

– Это потому, что солнце мигает. – Саныч поглядел вверх, в небо. – Вообще-то не должны бы заблудиться, я все в голове держал… Лагерь тут должен быть, километров пять. Ничего, к вечеру выйдем. Вообще нам за эшелон полагается «За отвагу». Тебе тоже, кстати. А ты того фашистика неплохо уложил… Какой-то лес не такой…

Лес как лес, что про него скажешь? Я давно заметил, что есть вещи, про которые что-то особенное сказать нельзя. Лес, например. Он даже если разный, все равно одинаковый. Шумит, горит, грибы под березами. А этот уж совсем разодинаковый. А вот Саныч видел отличие, не нравился ему этот лес.

– Да нет, нормальный лес, наш. – Саныч пощурился. – Тут близко…

Но недалеко оказалось совсем не недалеко: мы снова брели через солнечные и снежные поляны, Саныч старался выглядеть уверенно, и у него получалось. Автомат только выдавал – Саныч поправлял его слишком часто, а я уже давно заметил – если человек растерян, он начинает трогать оружие.

Саныч перекинул автомат на другой бок.

Еще одна ночевка меня что-то не особо радовала, думал, что сегодня поспим нормально уже, в землянке. Супу поедим горячего, пусть и лыковского, а потом еще раз поспим, уже хорошенько. Об орденах поговорим. Если Саныч не врет, то мне тоже полагается.

Снег прекратился, небо очистилось, и лес тоже поредел, вместо берез начались сосны, Саныч достал бинокль. Разглядеть что-нибудь в бинокль в лесу – большое искусство, особенно зимой. Саныч смотрел в бинокль долго. Я ждал.

И что он смотрит – идти надо, идти, мы все время куда-то идем.

– Человек вроде… – Саныч оторвался от окуляров. – Или что…

Он сунул бинокль мне.

Пень. Высокий, с шапкой снега, руки в стороны торчат, все-таки руки, все-таки человек. Спиной сидит. Спина непонятная: то ли наша, то ли фашистская, тут не определишь. Сидит ссутулившись, сосульки на плечах выросли, снега вокруг намело.

– Подойдем поближе, – сказал Саныч.

Подошли. Подкрались то есть, от дерева к дереву. Метров на сто.

– Интересно… Это наш?

– Не, фашист. – Саныч плюнул. – Харя фашистская…

Саныч снял с плеча ППШ, прицелился.

– А как ты определил? – спросил я. – Ну, что он фашист?

– Целый. И сидит. Как замерз, так и сидит. Я же тебе рассказывал, ну, про волков? Если бы наш был, волки его бы уже пожрали как следует. А эту погань даже волки не жрут.

– А может, тут волков нет?

Саныч опустил автомат, поежился, постучал зубами.

– Тут их полно… – сказал он. – Ладно, пойдем, посмотрим, может, чего полезное…

Мы продолжили приближаться к немцу, обходя его сбоку. Я на всякий случай держал наготове пистолет: а вдруг? Саныч уже повесил автомат на плечо – видно, был уверен в том, что фашист мертв. Следов вокруг него совсем не было. Должно быть, снег выпал после того, как немец замерз.

Спереди фашист еще больше походил на сосульку. Не знаю, что на него с неба натекло, но явная сосулька – полморды впиталось в лед, правый глаз наружу, открыт, смотрит. Зубы зеленые. Обряжен в обычную немецкую шинель, на голове пилотка, оружия не видно.

– Откуда он тут? – спросил я.

– Да мало ли… – Саныч оглядел окрест. – Много набило всякого сброда. Война сто лет как кончится, а их все равно находить будут. От своих отбился осенью, наверное, еще.

– Как отбился?

– Да как угодно. Наши подорвали машину, он кинулся драпать, заблудился… Видел, как от эшелона немцы удирали?

– Ну…

– Вот и этот. Понесся, себя не помня, а когда очухался, то уже и заблудился… Смотри-ка, сумка.

У немца была сумка. Кожаная, пузатая, как большой портфель, только с ремнем. Совсем не военная, видимо, трофейная, наверное, во Франции у кого-нибудь отобрал. Такая откормленная сумка, богатая, дорогая. Кожа толстая и маслянистая, будто и не замерзла.

Саныч наклонился над мертвецом, потянул за ремень. Сумка примерзла, Саныч дернул сильнее, но фашист не шелохнулся – крепко пристыл. Тогда Саныч вытянул нож и попытался сумку срезать, однако не получилось, вокруг ремня нарос лед, лезвие с ним не справлялось.

– Окоченел, зараза… – Саныч уперся ногой в замерзшего, дернул покрепче.

Сумка с треском оторвалась, Саныч отряхнул ее от снега, открыл.

– О, это по твоей части! – Он сунул руку внутрь, достал.

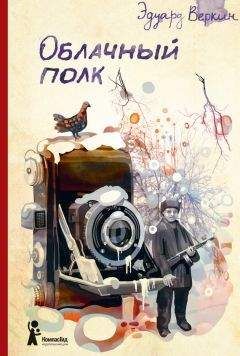

Камера. Фотоаппарат. Переносной. Видно, что дорогой, чьего производства, я точно не понял, вроде немецкий. Чехол аккуратный, внутри бархатный, а снаружи пупырчатая вишневая кожа, и размеры небольшие, в ладонь почти умещается – приличная машинка.

– Что за аппарат? – спросил Саныч. – Хороший? Разберешься?

– Все камеры похожи, одно и то же везде. Линза целая, пленка есть… Тут пленка заряжена, кстати, почти новая, восемь кадров истрачено.

Я щелкнул гашеткой затвора, взвел аппарат, нацелился на сосну. Надавил на кнопку спуска. Аппарат прошелестел шторками.

– Работает.

– Ага, слышу. Это ведь тоже, наверное, корреспондент, – сказал Саныч мрачно как-то, ткнул немца валенком. – Наверное, тоже пишет в газеты. И фотографирует. Фотограф. Ну-ну…

Саныч повесил на шею лямку, пристроил сумку на животе.

– Да тут одна ерунда, – разочарованно протянул он. – Письма вроде…

Саныч достал пригоршню писем, немецкие, в серой бумаге.

– Конверты открытые, – Саныч проверил пальцем. – Проверяли, что ли…

Он достал письмо: тетрадный листок, совсем в клеточку, бумага как наша, а буквы не наши.

– Либер мутти… – прочитал Саныч. – Либер мутти, учил-учил в школе… Ты учил?

– Учил. Но забыл.

– А я французский хотел, французы лягушек едят, – одним ртом улыбнулся Саныч. – Лягушки вкусные, я сам их много жрал, надо только жарить правильно… Немецкий мне нравилось учить. Вас ист дас, вас ист дас, фрицы драпают от нас…

Саныч скомкал бумагу, отшвырнул. Достал еще, просматривал, усмехался, комкал.

– Почерк у них красивый, – Саныч разглядывал письма на просвет. – Убористый. У нас так бухгалтер писал, такие буковки, как улитки. Майн фатер…

Скомканная бумага раскатывалась по сторонам – Саныч изучал письма. Иногда что-то говорил на забытом языке.

Я сделал шаг назад, быстро поднял камеру, щелкнул.

Затвор сработал. Совершенно штатно, счетчик кадров переместился на «9». Я проверил объектив – нормально, не закрыт. Кажется, получилось. Получилось! Снимок то есть. Саныч говорил, что снять его нельзя, заговор какой-то. Ага, заговор… Предрассудки сплошные!

– Ты что это там, сфотографировал, что ли? – Саныч оторвался от писем.

– Кажется, да.

– Ты меня сфотографировал. – Он наклонил голову вбок, посмотрел на меня с интересом. – Однако… Ну-ка, попробуй еще разок.

Второй раз тоже получилось. И третий. Саныч воодушевился, снял сумку, закинул на плечо ППШ, сказал:

– Выходит, что меня только нашим фотоаппаратом нельзя снять, фашистским можно. Забавно как. Давай, щелкай.

Я щелкал. Раз, пять, двенадцать, пока пленка не закончилась. Двадцать семь кадров и упор.

– Все, – сказал я. – Готово. Теперь ты для истории сохранен.

– Странно все-таки. Ты уверен, что получилось? Ничего там внутри не заклинило?

– Вроде нет. Правда, проявить ничего не удастся – потом, после войны. Ну, или с самолетом отправить.

– Не, – помотал головой Саныч. – Это моя единственная фотокарточка, ее надо беречь. Храни!

Саныч торжественно похлопал меня по плечу.

– Буду, – пообещал я.

Зачехлил камеру, убрал в карман. Отличная вещь, стоит, наверное, дорого. Да и не найти такой у нас. А проявить на самом деле можно после.

– Интересный фашист. – Саныч вернулся к трофейной сумке. – Фотоаппарат понятно, а зачем кому-то письма нужны чужие?