для меня новые возможности. Например, сочетать несочетаемое, смешивать техники, материалы, стили, фрагменты. Зачем мне это было нужно? Затем, что в наше время художнику необходимо изобрести свой индивидуальный язык; обрести лицо, тем самым узаконив себя в истории искусства. Кстати, этот найденный почерк значительно повлиял не только на мой творческий вектор, но и на манеру преподавания. Я тут недавно подсчитал, что веду мастерскую в Сурке 1 уже больше двадцати пяти лет! И с уверенностью могу сказать, что из нее вышла целая плеяда замечательных, ярких, самобытных, не похожих ни на кого и друг на друга скульпторов.

В этой книжке мне хотелось бы поднять с земли и внимательно рассмотреть тот «сор», из которого, как вы знаете, рождаются стихи, музыка, скульптура, живопись, архитектура и так далее. Который на самом-то деле никакой вовсе не сор, а сакральный хаос нюансов, увиденных и выхваченных каким-то чудаком, скомпонованных им же и поднятых им до высоты критерия. Для художника крайне важно разглядеть в этом эссенцию смысла, а не пройти мимо, коротко зевнув. А порыться в этом соре предлагаю вместе. Я не раз это делал в компании великих, читая дневники и порой не совсем понятные установки Паши Филонова, погружающие в далекие времена рассказы Кости Коровина и Кузьмы Петрова-Водкина, вроде бы дурацкие заветы и советы Васи Ситникова, эксцентричные записки Сальвадора Дали. Очевидно, стоит остановиться, иначе можно перечислять до конца книги. Думаю, что автору «Дельфийского возницы» понравился бы Роберт Фрипп. Хотя Лев Толстой говорил Чехову: «Шекспир скверно писал пьесы, а ваши еще хуже». Это панибратство через века свойственно большим мастерам. Школа Рубенса может морочить голову только обывателю, но не Филонову. Он, умирающий от голода на железной сетке-кровати, видел всю марцифаль (выражение тюремное, означает смесь марципана и кефали) предлагаемой живописи. Это и есть Страшный суд (поверьте художнику).

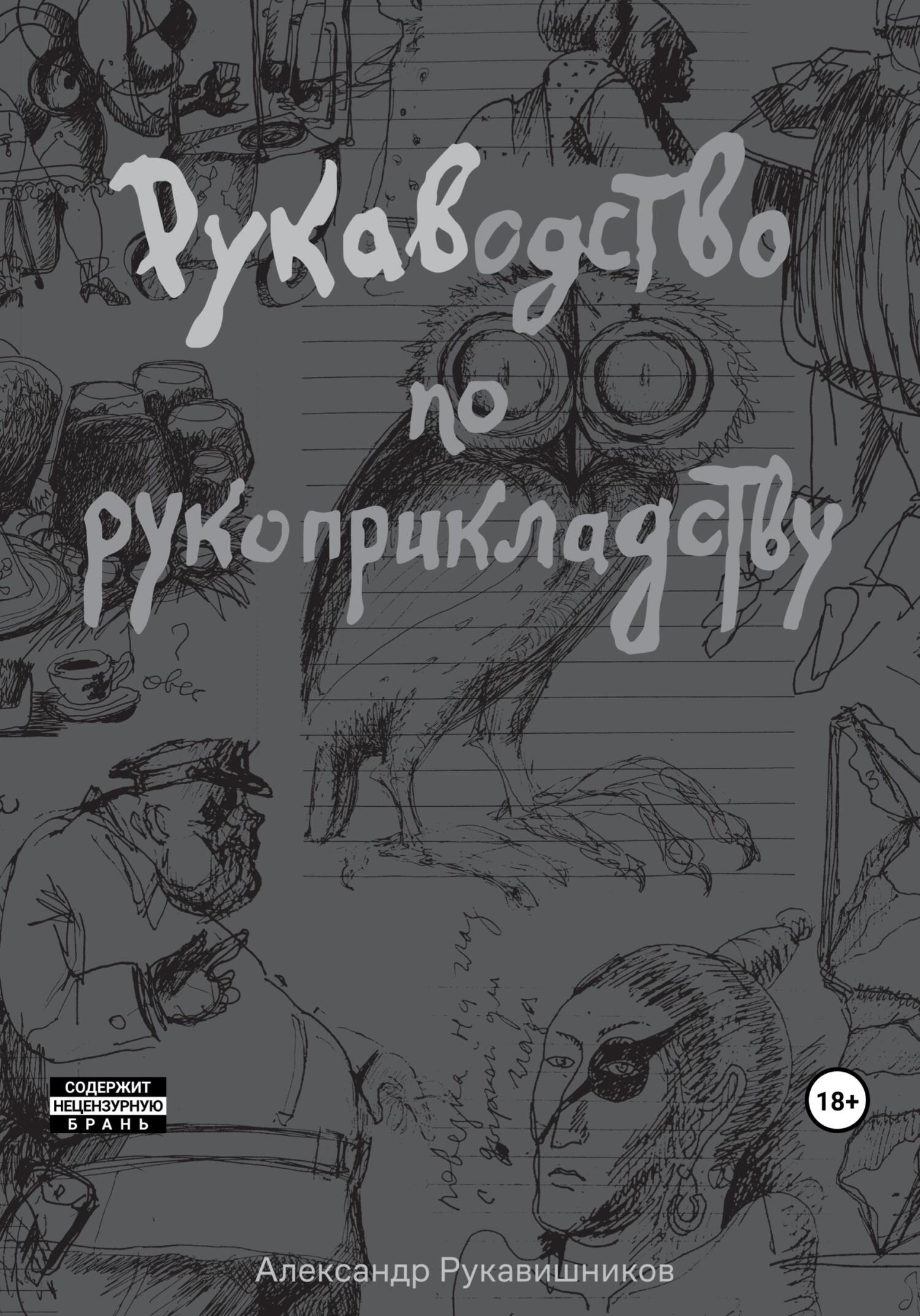

Эта книга не претендует, конечно, на то, чтобы быть полноценным руководством: писать его было бы самонадеянно и, самое главное, бесполезно. Всё-таки никакому рукоприкладству (читай — делу, занятию, ремеслу), я полагаю, нельзя научиться, следуя руководству. Скорее это коллекция мыслей, соображений и воспоминаний человека, который посвятил скульптуре — самому сложному, на мой взгляд, для восприятия виду искусства — много времени. А также советов, предостерегающих молодых от неосторожного обращения с граблями и велосипедами.

Что такое скульптура

Объем и воздух

Наша публика так еще молода и простодушна,

что не понимает басни,

если в конце ее не находит нравоучения.

М. Ю. Лермонтов.

«Герой нашего времени»

Если попытаться сформулировать ответ на вопрос: «Что такое скульптура?», уверен, что многие столкнутся с затруднениями. Я же определяю скульптуру так: это объемный иероглиф в пространстве, читаемый со всех точек обзора, активно влияющий на психосферу.

Дзенское появление звука в тишине — чудо. Первый штрих изображения на девственной поверхности — сакральный акт. Представьте себе пустой череп, в котором невесомая песчинка вдруг начинает превращаться в горошину. И мы, обладатели этого пространства, с ужасом и восторгом начинаем различать черты нового объема, в который превращается горошина. И объем этот совершенствуется, усложняется и как будто начинает звучать как орган. Так рождается видение новой скульптуры.

Здесь, пожалуй, правы даосские мыслители: Великая Пустота порождает всё, и объем в том числе. Но, рождая, она его и омывает, оберегает и преподносит. Скульпторы называют это явление воздухом. Пропорциональные соотношения воздуха и объема очень важны. К воздуху необходимо относиться бережно, понимая, что он сам по себе уже великая ценность. Так же, как акварелист до конца бережет белизну бумаги, в отличие от живописца, который наслаивает свет по своему желанию. Многие старательные, но не очень тонкие художники (особенно часто это встречается в графике) заполняют всю плоскость — как бы ткут ковер. Это выглядит, как правило, довольно провинциально. А в трехмерном пространстве все это еще и усиливается. Значимость воздуха возрастает в разы. Отдельный разговор о рельефе, где пространство сжимается.

Попробуем все окружающие нас предметы воспринимать с позиции объема, расположенного в воздухе. Во-первых, мы сразу поймем, что многое является скульптурой и композиция это не что, а как. Горы, облака, машины, деревья, столбы, будки, птицы и даже человек. И мы постепенно начнем воспринимать окружающее, как его воспринимает настоящий скульптор, и учиться у всего этого. Тогда мы с сожалением будем относиться к людям, которые этого не чувствуют и не знают, но называют себя скульпторами.

А еще важно не учиться у природы, а как бы впитывать, находясь в спокойном созерцании. Не стараться, не форсировать, не анализировать, а просто проводить время, глядя на все это чудо, которое нас окружает. Андрей Тарковский говорил, что можно просто сидеть и наблюдать бесконечное кино природы. Звенящая тишина и правильный настрой создают благоприятную атмосферу для восприятия, а позже и для применения этого.

И помните: при пробуждении реальные голоса кажутся потусторонними, а приснившиеся — настоящими. Это полезно помнить во время творческого процесса.

Да, чувствую в себе всех предков своих…

и дальше, дальше чувствую свою связь со «зверем»,

со «зверями» — и нюх у меня, и глаза,

и слух — на все — не просто человеческий,

а нутряной — «звериный».

Поэтому «по-звериному» люблю я жизнь.

Все проявления ее — связан я с ней, с природой, с землей,

со всем, что в ней, под ней, над ней.

И. А. Бунин

Мой двоюродный дед Иван Рукавишников написал роман «Проклятый род», который начал публиковаться в журнале «Современный мир» в 1911 году. Когда Сергей, отец Ивана, узнал, что сын хочет опубликовать роман, предлагал ему аж миллион рублей, чтобы этого не произошло. Но роман вышел. Как писали тогда критики: «Талантливая вещь при всей ее сумбурности». В своем романе Иван описал историю трех поколений нижегородских купцов Рукавишниковых.

Скажу без утайки: предки мои, как мне доверительно, вполголоса однажды поведали, в шестнадцатом веке грабили на дорогах около Нижнего. А потом потихоньку начали торговать и стали зваться купцами. К восемнадцатому веку занимали уже серьезное положение в купеческой иерархии города. Позже они превратились в банкиров: держали монополию по торговле металлом, не скупились на благотворительность, построили и владели сорок одним домом, для строительства которых даже нанимали Шехтеля и Микешина. Самодурствовали, покупая стада верблюдов и приказывая снимать при посетителях люстры в парижском «Максиме», собирали произведения искусства.

А потом начался двадцатый век, и случилось то,