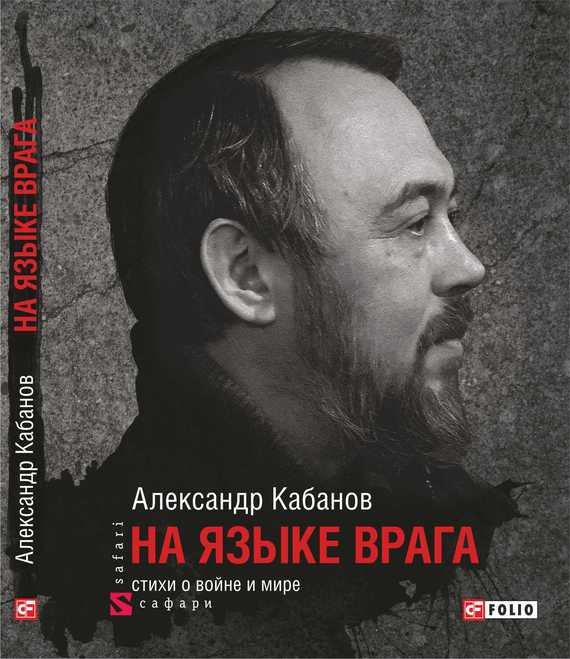

Александр Кабанов (р. 1968 году в городе Херсоне) – украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 10-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др.

Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Его стихи переведены на финский, сербский, польский, грузинский и др. языки.

Александр Кабанов – главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.

«На языке врага: стихи о войне и мире» – одиннадцатая книга Александра Кабанова. В нее вошли новые стихотворения, написанные в 2014–2017 гг., а также избранные тексты из сборника «Волхвы в планетарии» (вышла в издательстве «Фолио» в 2014 г.).

Ключевой смыслообразующий тезис новой книги поэта: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди…»

Кроме сборника «Волхвы в планетарии», в издательстве «Фолио» были изданы книги «Весь» (2008) и «Happy бездна to you» (2011).

ушли на заработки в Нирвану»,

людям нужен быстрый Wi-Fi, «наличка»,

однополый секс, и я возражать не стану.

Многорукая вишня меня обнимет: чую —

инфракрасные колокольчики зазвенели,

харе Кришна, что я до сих пор кочую,

харе Рама, в гоголевской шинели.

Поворотись-ка, сынку, побудь завмагом:

сколько волшебных мыслей в твоем товаре,

солнце курит длинную булочку с маком,

острые тени двоятся на харе-харе.

Чуден Ганг, но что-то зреет в его пучине,

редкая птица, не отыскав насеста,

вдруг превращается в точку посередине,

обозначая касту этого текста.

2008

«Янтарь гудел, гудел и смолк…»

Янтарь гудел, гудел и смолк:

смола устала от беседы,

и сердце, как засадный полк —

замрет в предчувствии победы.

И отслоится береста —

сползая со стволов обойно,

моя коробушка пуста,

полным-полна моя обойма.

Янтарь истории гудел,

тряслись над кассою кассандры,

а у меня так много тел:

браток, пора менять скафандры.

И к бластеру, и к топору

опять зовет комбат Исайя,

да, я – предам тебя – умру,

своим предательством – спасая.

«Страх – это форма добра…»

Страх – это форма добра,

ангельский окорок,

ватная тень от Петра

падает в обморок.

Лысый, усатый, рябой

выпил сливовицы,

и, наконец-то, собой —

мертвым становится.

Тень отпоют воробьи,

вместе с медведками:

ужас, как символ любви,

пахнет объедками.

Близким разрывом ложись

к детям, на полочку:

распределяется жизнь —

всем, по осколочку.

Аэроклей «ПВО»,

Олю слукоило:

стоило это того

или не стоило?

Гражданин соколиный глаз,

я так долго у вас, что ячменным зерном пророс,

и теперь, эти корни – мои оковы,

пригласите, пожалуйста, на допрос

свидетелей Иеговы.

В темной башне, как Стивен Кинг:

тишина – сплошной музыкальный ринг,

роковая черточка на мобильном,

я так долго у вас, что опять превратился в свет,

в молодое вино, в покаяние и минет,

в приложение к порнофильмам.

Гражданин соколиный глаз,

я ушел в запас, если вечность была вчера,

то теперь у нее конечности из резины,

для меня любовь – это кроличья нора,

все мы – файлы одной корзины.

В темной башне – дождь, разошлась вода —

жизнь, обобранная до нитки,

и замыслив побег, я тебе подарил тогда

пояс девственности шахидки.

«Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево…»

Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево —

в рюмочной опрокинула два бокала,

на лету проглотила курицу без подогрева,

отрыгнула, хлопнула дверью и поскакала.

А налево больше не было поворота —

жили-были и кончились левые повороты,

хочешь, прямо иди – там сусанинские болота,

а направо у нас объявлен сезон охоты.

Расставляй запятые в этой строке, где хочешь,

пей из рифмы кровь, покуда не окосеешь,

мне не нужно знать: на кого ты в потемках дрочишь,

расскажи мне, как безрассудно любить умеешь.

Нам остались: обратный путь, и огонь, и сера,

мезозойский остов взорванного вокзала:

чуть помедлив, на корточки возле меня присела,

и наждачным плечом прижалась, и рассказала.

2006

«Пастырь наш, иже еси, и я – немножко еси…»

Пастырь наш, иже еси, и я – немножко еси:

вот картошечка в маслице и селедочка иваси,

монастырский, слегка обветренный, балычок,

вот и водочка в рюмочке, чтоб за здравие – чок.

Чудеса должны быть съедобны, а жизнь – пучком,

иногда – со слезой, иногда – с чесночком, лучком,

лишь в солдатском звякает котелке —

мимолетная пуля, настоянная на молоке.

Свежая человечина, рыпаться не моги,

ты отмечена в кулинарной книге Бабы-Яги,

но, и в кипящем котле, не теряй лица,

смерть – сочетание кровушки и сальца.

Нет на свете народа, у которого для еды и питья

столько имен ласкательных припасено,

вечно голодная память выныривает из забытья —

в прошлый век, в 33-й год, в поселок Емильчино:

выстуженная хата, стол, огрызок свечи,

бабушка гладит внучку: «Милая, не молчи,

закатилось красное солнышко за леса и моря,

сладкая, ты моя, вкусная, ты моя…»

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,

Господи, постоянно хочется есть,

хорошо, что прячешься, и поэтому невредим —

ибо, если появишься – мы и Тебя съедим.

2009

1.

То ливень, то снег пархатый, как пепел домашних птиц,

Гомер приходит в Освенцим, похожий на Аушвиц:

тройные ряды акаций под током искрят едва —

покуда рапсод лопатой сшивает рванину рва,

на должности коменданта по-прежнему – Менелай,

менелай-менелай, кого хочешь – расстреляй,

просторны твои бараки, игривы твои овчарки,

а в чарках – хватает шнапса, и вот – потекли слова.

2.

Генрих Шлиман с желтой звездой на лагерной робе,

что с тобой приключилось, ребе, оби-ван кеноби,

для чего ты нас всех откопал?

Ведь теперь я уже – не костей мешок, не гнилая взвесь,

я совсем обезвожен, верней – обезбожен весь,

что едва отличаю коран и библию от каббал,

от эрзац-молитвы до причастия из картофельной шелухи:

после Освенцима – преступление – не писать стихи.

3.