«Возвращался я домой поздней ночью…»

Возвращался я домой поздней ночью,

Когда звезды при заре уж бледнели

И огородники въезжали в город.

Был я полон ласками твоими

И впивал я воздух всею грудью,

И сказали встречные матросы:

«Ишь как угостился, приятель!» —

Так меня от счастия шатало.

«Что ж делать, что ты уезжаешь…»

Что ж делать, что ты уезжаешь

И не могу я ехать за тобой следом?

Я буду писать тебе письма

И ждать от тебя ответов,

Буду каждый день ходить в гавань

И смотреть, как корабли приходят,

И спрашивать о тех городах, где ты будешь,

И буду казаться веселым и ясным,

Как нужно быть мудрецу и поэту.

Накоплю я много поцелуев,

Нежных ласк и изысканных наслаждений

К твоему приезду, моя радость,

И какое будет счастье и веселье,

Когда я тебя на палубе завижу

И ты мне махнешь чем-нибудь белым.

Как мы опять в мой дом поедем

Среди садов тенистого предместья,

Будем опять кататься по морю,

Пить терпкое вино в глиняных кувшинах,

Слушать флейты и бубны

И смотреть на яркие звезды.

Как светел весны приход

После долгой зимы,

После разлуки — свиданье.

Ко мне сошел

блаженный покой.

Приветствовать ли мне тебя,

сын сна,

или страшиться?

И рассказам о кровавых битвах

там, далеко,

где груды мертвых тел

и стаи воронов под ярким солнцем,

внимаю я

равнодушно.

И повести о золотом осле,

столь дорогой мне,

смеху Вафилла кудрявого,

Смердиса пенью,

лирам и флейтам

внимаю я

равнодушно.

На коней белогривых с серебряной сбруей,

дорогие вазы,

золотых рыбок,

затканные жемчугом ткани

смотрю я

равнодушно.

И о бедственном дне, когда придется

сказать «прости» милой жизни,

вечерним зорям,

прогулкам веселым,

Каноггу трижды блаженному,

я думаю

равнодушно.

Не прислушиваюсь я больше к твоим шагам,

не слежу зорким ревнивым глазом

через портик и сад

за твоею в кустах одеждой

и даже,

и даже

твой светлый взор

серых под густыми бровями глаз

встречаю я

равнодушно.

<1904–1905>

«Нежной гирляндою надпись гласит у карниза…»*

Нежной гирляндою надпись гласит у карниза:

«Здесь кабачок мудреца и поэта Гафиза».

Мы стояли,

Молча ждали

Пред плющом обвитой дверью.

Мы ведь знали:

Двери звали

К тайномудрому безделью.

Тем бездельем

Мы с весельем

Шум толпы с себя свергаем.

С новым зельем

Новосельем

Каждый раз зарю встречаем.

Яркость смеха

Тут помеха,

Здесь улыбки лишь пристойны.

Нам утеха —

Привкус меха

И движенья кравчих стройны.

В нежных пудрах

Златокудрых

Созерцаем мы с любовью,

В круге мудрых

Любомудрых

Чаши вин не пахнут кровью.

Мы — как пчелы,

Вьемся в долы,

Сладость роз там собираем.

Горы — голы,

Ульи — полы,

Мы туда свой мед слагаем.

Мы ведь знали:

Двери звали

К тайномудрому безделью,

И стояли,

Молча ждали

Пред плющом обвитой дверью.

Нежной гирляндою надпись гласит у карниза:

«Здесь кабачок мудреца и поэта Гафиза».

<1906>

«Если б ты был небесный ангел…»*

Если б ты был небесный ангел,

Вместо смокинга носил бы ты стихарь

И орарь из парчи золотистой

Крестообразно опоясывал бы грудь.

Если б ты был небесный ангел,

Держал бы в руках цветок или кадилу

И за нежными плечами

Были б два крыла белоснежных.

Если б ты был небесный ангел,

Не пил бы ты vino Chianti[103],

Не говорил бы ты по-английски,

Не жил бы в вилле около Сан-Миньято.

Но твои бледные, впалые щеки,

Твои светлые, волнующие взоры,

Мягкие кудри, нежные губы

Были бы те же,

Даже если бы был ты небесный ангел.

<1906>

Утро («Звезды побледнели…»)*

Звезды побледнели,

небо на востоке зеленеет,

ветер поднялся,

скоро заря засветит.

Как легко дышать

после долгой ночи,

после душных горниц,

после чада свечей заплывших!

Пенье доносится снизу,

с кровли виден город,

все спит, все тихо,

только ветер в саду пробегает.

Как лицо твое бледно

в свете звезд побледневших,

в свете зари нерожденной,

в свете грядущего солнца!

<1907>

«Свистков призыв, визг круглых пил…»*

Свистков призыв, визг круглых пил

Моей любви не усыпил.

Шипенье шлюз, шумы котлов

Не заглушают сладких слов.

Сквозь запах серы и резин

Мне запах слышится один.

Кругом народ, иль нет жилья —

Пленен мечтой, не тот же ль я?

Вослед мечте влечется ум,

И тщетен фабрик душных шум.

Пусть, ворожа, они манят —

Мне не опасен дымный яд;

Не заглушат прошедших слов

Шипенье шлюз, шумы котлов.

И все любви не усыпил

Свистков призыв, визг круглых пил.

1907

Сонет («В последний раз зову тебя, любовь…»)*

В последний раз зову тебя, любовь,

Слабеют силы в горестном усилье…

Едва расправлю радостные крылья,

Взбунтуется непокоренной кровь…

Ответь мне «да», — молю, не прекословь.

Лишь для тебя прошел десятки миль я.

О, связки милые, о, сухожилья,

Двойные звезды глаз, ресницы, бровь.

Кольцо дано не на день, а навеки.

Никто другой, как я, тебя не звал,

Я вижу лишь тебя, закрывши веки…

Зачем прибой стремит свой шумный вал?

Едва домчавшись, он отпрянет снова,

Во всех скитаньях ты — моя основа…

31 марта 1912

<Из цикла «Зеленый доломан»>*

«Я рассмеялся бы в лицо…»

Я рассмеялся бы в лицо

Тому, кто мне сказал заране,

Что после сладостных лобзаний,

Размолвок, ссор, опять свиданий

Найду я прежнее кольцо,

Кольцо любовных обручений,

Надежд, томлений и мучений.

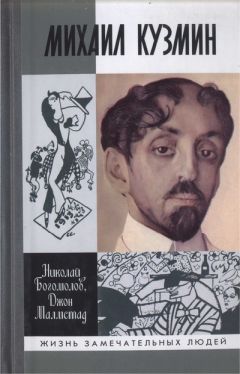

Как, я, Кузмин, опять влюблен,

И в Вас, кого люблю два года?

Не изменилась ли природа,

Иль нипочем мне стала мода,

Что я, как мальчик, увлечен

И что нетерпеливо жду я

Изведанного поцелуя?

Причуды милые Мюссе,

Где все так радостно и чисто,

Фривольности ли новеллиста,

Воздушные ли песни Листа

Иль запах Chevalier d'Orsay, —

Понять ваш смысл определенный,

Ах, может лишь один влюбленный!

Читаю книгу целый час,

Читаю очень я прилежно,

И вместо строчек неизбежно

Я вижу, замирая нежно,

Лежащим на диване Вас.

Я отвернусь, глаза закрою,

Но тем мученья лишь утрою.

Лежит ленивое перо,

Лежу я сам на том диване,

Где Вы сидели после бани

В своем зеленом доломане,

Глядя и нежно и остро.

Ужели сердце позабыло

Все то, что было, право, было?

А я так помню как вчера

И вместе с тем так странно ново,

Что Вас люблю я, не другого,

И что твержу одно лишь слово

Я от утра и до утра

(Как то ни мало остроумно):

«Люблю, люблю, люблю безумно».

Поют вдали колокола,

И чудится мне: «Рига, Рига».

Как хороша ты, как светла,

Любви продолженная книга.

Дождусь ли сладостного мига,

Когда Вас въяве обниму

И нежное придется иго

Нести не мне уж одному.

При посылке цветов в мартовский вторник