О государства истукан,

Свободы вечное преддверье!

Из клеток крадутся века,

По Колизею бродят звери,

И вечно тянется рука

В столетий изморось сырую

Гиену верой дрессируя,

И вечно делается шаг

От римских цирков к римской церкви

И мы живем по той же мерке,

Мы, люди катакомб и шахт [127].

До этого стихи с движеньем и даже может быть неплохие. Эти же привожу ради мысли. Тут в теме твое влиянье (жид, выкрест и пр. из Поэмы Конца [128]). Но ты это взяла как символ и вековечно, трагически, я же в точности как постоянный переход, почти орнаментальный канон истории: арена переходит в первые ряды амфитеатра, каторга — в правительство, или еще лучше: можно подумать, при взгляде на историю, что идеализм существует больше всего для того, чтобы его отрицали.

--------------------

Прости за щепетильную и мелочную просьбу и не удивляйся неожиданной деловитости. Не все понимают, что в «Потемкине» слова «За обедом к котлу не садились и кушали молча хлеб да воду...» — не случайная описка, а сказано так умышленно [129]. Именно это кушать — солдатское т. е. вернее казарменное выраженье, а не всякие там хлебать или шамать и прочие глаголы, употребительные на воле и дома. Кроме того это выраженье почерпнуто из матерьялов. Вот я и хочу тебя спросить. Не сопроводить ли некоторых выражений вроде: скатывать палубу; буксирный кнехт и пр. объяснительными сносками, и не дать ли в их ряду и сноску к слову «кушали»? Если ты с этим согласна, то под звездочкой я бы тогда дал просто документальную выдержку: «Борщ кушать было невозможно, вследствие чего команда осталась без приварочного обеда и кушала только хлеб с водою». Из дела № 3769—1905 г. Д-та Полиции 7-го делопроизводства о бунте матросов на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Показанье матроса Кузьмы Перелыгина. — Разумеется, в оригинале по старому правописанию.

В документе, который называется: «Правда о «Потемкине». Написал минно-машинный квартирмейстер первой статьи броненосца «Князь Потемкин Таврический» Афанасий Матюшенко. «Ребята, почему не кушаете борща?» — «Кушай сам, а мы будем кушать воду с хлебом». И вообще вся страница этого замечательного воспоминанья (Матюшенко повешен в 1907 г., его предал Азеф) пестрит этим кушаньем воды. Между прочим меня удивляет, что некоторые слышат в этом какую-то странность. По-моему это в стихии языка и может быть даже без наводящих подробностей матерьяла я сказал бы так и сам. Для сноски разумеется достаточно одного Перелыгина. Остальные сноски под соответствующими словами. Шканцы — средняя часть корабля. Считается самой почетной и даже священной его частью. Кнехт — железный столбик для зацепки каната. Скатить палубу значит вымыть ее, закрыв люками входы во все находящиеся помещенья. Батарейная палуба с башней — бронированная надстройка на средине броненосца со входами в машинные и минные части и в арсенал. Щит — железное приспособленье, служащее прицелом для орудийной стрельбы на маневрах. Камбуз — судовая кухня. Спардек — площадка, которая образуется потолком надстройки, имеющейся в средней части корабля. Ют — часть кормы до бизань-мачты. А может быть ничего этого не нужно? Какой-то глупый получается вид. Как ты думаешь?

Как я ненавижу свои письма! Но так как я отвечу на твои продолженьем и окончаньем Люверс [130], и так как, что бы я ни написал взамен этой ерунды, завершающейся тремя перепутанными страницами о сносках и опять о червях, получится то же самое, то я и посылаю тебе эти вспышки разыгрывающегося тупоумья. Марина, я говорю это искренне, бесстрашье же мне внушает фатализм, т. е. вера в целое, растянутое по времени пренебреженье к частностям. — Была неделя, когда я полностью вышел из семьи. Истекшею зимой меня часто донимали разные предвестья возраста и нездоровья. Удивительно, как поправляет и омолаживает страданье. Я вдруг узнал в глаза свою давно не виденную жизнь. Прости за письмо, за глупые стихи, за невозможное многословье о сносках, ни к чему не нужных. Я хорошо напишу летом, я все пройду снизу доверху. Я тебе напишу о тебе, о предельном, о самом дорогом: о тебе безотносительной, «объективной». И о том, как представлял я себе мое прикосновенье к тебе. Говорю и громоздятся словесные извращенья. Это оттого, что все стало жизнью. — Чего-то жду от Англии. Либо просто-напросто тебя, либо в уподобленьи. Может быть легче будет жить, легче встретиться. — На вопрос о последней фразе анкеты ты ответила. Слава Богу. Отрывками твоих стихов в письмах пользуюсь как сжатыми образцами лирической силы и высоты. Как хорошо, что мы поем эту хвалу друг другу не первыми, а со стольких-стольких голосов.

И все-таки, что я не поехал к тебе — промах и ошибка. Жизнь опять страшно затруднена. Но на этот раз — жизнь, а не что-нибудь другое.

Голос здравого смысла взял верх над романтикой первого непосредственного жеста. Б. Пастернаку казалось невозможным явиться к Рильке, не написав чего-нибудь нового, достойного, оправдывающего это вторжение. Уже 20 апреля он вверил судьбу их встречи в руки Цветаевой: «Если ты меня не остановишь, то тогда я еду с пустыми руками только к тебе и даже не представляю себе куда еще и зачем еще. Не поддавайся живущей в тебе романтике. Это плохо, а не хорошо».

Ее ответ его обрадовал: она не только предоставляла ему свободу выбора, но и напоминала о его долге, что явно отодвигало встречу на год. Об этом своем письме Цветаева пишет Тесковой через пять лет: «Летом 26-го года, прочтя где-то мою Поэму Конца, Б<орис> безумно рванулся ко мне, хотел приехать — я отвела: не хотела всеобщей катастрофы» [131].

В первых числах мая Рильке получает, наконец, письмо от Бориса Пастернака. Письмо проделало длинный путь: из Москвы в Берлин, в Мюнхен и обратно в Берлин, и лишь оттуда — в Швейцарию. Рильке поразительно быстро выполнил содержавшуюся в нем просьбу и написал Цветаевой.

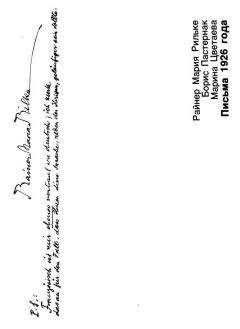

РИЛЬКЕ — ЦВЕТАЕВОЙ

Валь-Мон, Глион сюр Территэ (Во)

Швейцария (временный адрес)

3 мая 1926

Дорогая поэтесса,

сейчас я получил бесконечно потрясшее меня письмо от Бориса Пастернака, переполненное радостью и самыми бурными излияниями чувств. Волнение и благодарность — все то, что всколыхнуло во мне его послание, — должны идти от меня (так понял я из его строк) сначала к Вам, а затем, через Ваше посредничество, дальше — к нему! Две книги (последнее, что я опубликовал), которые отправятся вслед за этим письмом, предназначены для Вас, Ваша собственность. За ними, если только у меня остались экземпляры, последуют еще две: их надо будет переслать Борису Пастернаку; надеюсь цензура их пропустит. Я так потрясен силой и глубиной его слов, обращенных ко мне, что сегодня не могу больше ничего сказать: прилагаемое же письмо отправьте Вашему другу в Москву. Как приветствие. Что рассказать Вам? Вы знаете, что уже более 26 лет (с того времени, как я был в Москве) я причисляю отца Бориса, Леонида О<сиповича> П<астернака>, к своим верным друзьям. Этой зимой (в самом ее начале) после долгого-долгого перерыва я получил от него письмо из Берлина и ответил ему, глубоко радуясь, что мы снова нашли друг друга. Но уже до известия от Леонида Осиповича я знал, что его сын стал значительным и сильным поэтом: в прошлом году, когда я был в Париже, друзья показали мне несколько его произведений, которые я читал взволнованно и растроганно (ведь я еще читаю по-русски, хотя и не без известного напряжения и труда; но письма все же легко!). Во время моего прошлогоднего почти восьмимесячного пребывания в Париже я возобновил знакомство со своими русскими друзьями, которых не видел двадцать пять лет[132]. Но почему — спрашиваю я себя — почему не довелось мне встретиться с Вами, Марина Ивановна Цветаева[133]. Теперь, после письма Бориса Пастернака, я верю, что эта встреча принесла бы нам обоим глубочайшую сокровенную радость. Удастся ли нам когда-либо это исправить?!