7(6)

Ворона скачет, пишет – никогда.

И колбасы я шмат ножом тесаю

Мне вкусно с черным хлебом, Ольга, да…

И розовая женщина босая

Вошла и пеньюарчик, красота…

Лицо чуть повернула – молодая

Мать женщина, в лобешнике – звезда

Ты кто? – спросил, и говорит: Я – Рая

Ах Рая, где твой рай. Я смерть твоя

Или любовь, как хочешь. Что ты, Рая!

Как можно, детка, у меня семья

Я кажется еще не умираю.

Рукой махнула, и сквозь дверь Раюха,

И эхо, и не молкнет оплеуха.

И эхо, и не молкнет оплеуха.

И длится столько, сколько жизнь моя

Как белая горячка – праздник духа

Кто дернул за язык сказать семья

Волшебнице, чей голос мягче пуха

Чья как янтарь балтийского литья

Тепла для глаза кожа. Вот непруха.

Что ж, ноль – один. А быть могла ничья

С красоткой жизни, белою горячкой

Когда б я не прогнал ее в снега

И трезвость, но сорвал бы жемчуга

И целовал, и ставил на карачки

Бог делает печально тихий ход

Уходит, не оглядываясь, Лот.

Уходит не оглядываясь Лот

В мой будний день от женщин и от пьянства

Куда, зачем, кто оплатил поход?

Бесплатно, Оль, ищу я постоянства.

Ищу я постоянства. Малый плод

Среди души отдельно от пространства

Предаст жена, ребенок жить уйдет

Останется святое хулиганство стиха

Из глыбы мрамора мой друг

Я выброшен не зря, как Буратино

Твоей Москвой, которой все едино

Иона, БМВ и акведук.

Дрожа, мы слышим, как Москва ревет

От берега, как гневный кашалот.

От берега, как гневный кашалот.

Со мною, как во чреве, как с Ионой

Уходит жизнь, которая не мед

И им не кажется. Со льдом, с вороной,

Которая на дереве уже,

Растущем одиноко под Рязанью

И во плоти поручик я Киже

В сонете отбываю наказанье,

В котором я ворочаюсь, грызу

Печенье… Комары меня достали,

Они в сонете что-то залетали

Или в ките, Ионе жу да жу

Плывет бутылка, что внутри не зная,

А за хвостом пустыня соляная.

А за хвостом пустыня соляная.

Перед пустыней – хвост, соленый хвост

Он движется, он нем, он, запятая,

Ни с кем не здрасьте, ни зачем не гость

Он просто хвост, он отрасль спинная

Хоть, вдуматься, принадлежит он пост

Не соблюдавшей рыбине, – смешная

Деталь. А коль не вдуматься он прост

Так что ж вне жизни прочей жизнь сейчас?

Хвост быстро убегающего чуда.

В чьем чреве эмбрИона, Оль, наш Спас

Спасет нас от участия повсюду

В хвосте времен, его не отрубили,

А перед усом буря войн, воды ли…

А перед усом буря войн, воды ли

И Сталин крутит ус, чтоб заострить

Ус отпустил, второй взял Джугашвили

Взял ус чужой и – ну давай крутить!

А на прилавках возлегают дыни

И нет усов обоих и персон

Флакон озона кто-то в воздух вылил

Что то был сон, или эти дыни сон?

Все совместимы сны с другими снами,

И совместимы мы с другими нами,

И мир наш с миром, что лишь проступает

В стекле, где ноготь музы, соскребая

Снег, сломан. Серафим не прилетает.

Огонь. Обломки зданий. Тех я знаю.

Огонь. Обломки зданий. Тех я знаю.

И тех я знаю. Этих – нет, не помню

Так Чекотило говорил, вздыхая

Пойми меня, начальник, не легко мне,

Усы души его два шалопая

Крутили между тем и снега комья

Валились на ограду где резная

Глава Горгоны – светла память Домне

Так проходил наш век. Времен Тортила

Обочину его переползала

Пустыни пузом трогая немые

А век остался, будто Чекотило

Пред лицами из зрительного зала,

Что отличались, Боги сохранили.

Что отличались, Боги сохранили.

Мы от себя одних другие мы

То просто многих деньги изменили,

Они, вообще, влияют на умы

А мы их, извиняюсь, получили.

И лично я стал пропивать в дымы

Дымы в поднебесье поуходили

Из тела моего, как из тюрьмы

Молитвы заключенных, что взывают

Порою скорбно к имени Христа

Ведь многие спастись не успевают

Без помощи того, чей взор неистов

И добр. А кто-то верит в Монте-Кристо

Мужского галатея те места.

Мужского галатея те места.

Зовутся хер, скажу тебе, старуха.

В душе, где наступили холода

Все гулко, ясно, через чур уж сухо

Пыль белая, была и ты вода

Сколь ты несла для носа, глаз и уха

Ворона скачет, пишет никогда

И эхо, и не молкнет оплеуха

Уходит не оглядываясь Лот

От берега, как гневный кашалот

А за хвостом пустыня соляная

А перед усом буря вод, войны ли

Огонь, обломки зданий, тех, я знаю,

Что отличались, Боги сохранили.

Что отличались, Боги сохранили.

Те буквы почерка, такое К

Что вьется точно волосок в черниле,

И смотрит на соседку свысока,

Как фрейлина на охтенку, ну-с, жили

Да, были люди многие века

Потом они род-племя позабыли

И жизнь их оказалась коротка

Все умерли, разъехались, устали

Очистились от душ, да телеса

Согнали в вертолет, на небеса.

Забывши дом, ушли искать одной

Калитки на ветру, да под крестами

Черты зимы какой-то неземной.

Черты зимы какой-то неземной.

Искали в небе, и она настала

На широте страны моей родной

И липкой шкуру сделала металла

Зима пришла, ей не уйти весной

Пришла и вертолеты разметала

По небу тученьками, мерзлый зной

И тощих семьдесят коров сначала

Иосиф, плача голосом зимы,

Прозрел в снегу, исходим снегом, люди,

В глубь наших душ, в Париж, в Ростов-на-Ниле,

И в Фивы-на-Дону, мечтать о чуде,

Что книгу даст нам Бог. И тронем мы

Черты лица зимы на бумвиниле.

Черты лица зимы на бумвиниле.

Черта лица земли, чужой для всех

Как мать, которую похоронили,

Лишь блудный сын свершил свой первый грех

Все видел он, как вены реки вскрыли

И впали в океан, веселый смех

Камней, что друг от друга уходили

На суше, что плыла плотом, прорех

Сливая пятнышки в пятно пучины.

Все виделось, лишь сын не приходил

Лишь послушаньем душу бередил

Старшой, нося название мужчины.

Любого бы теленка в стаде я

Отдал, а что еще могу? Кручина.

Я ничего не смог, отец для сына.

И сын приполз, сказал он: Отче мой

Как мог. Теперь теленка режь, детина,

В чьем глазе планы, зависть, слабость вся

Оттиснутые беленькой фольгой.

Оттиснутые беленькой фольгой.

Блестят стихи из первых эмиграции

Как перья перелетных птиц, о той,

Что Родиной привыкла называться,

А стала вдруг еще одной, одной,

Одной из стран, одной из провокаций,

Души, дагерротипом и струной

Вне дек. И с нами, чтоб им не сбиваться,

Чтоб им не быть, или не быть другим

Картавым, как в Одессе ночь сырая,

Слыхал, на Брайтон поселилась Рая,

Моя, торгует, наш спивая гимн

Она с английским помогает Зине.

О, нет, не серебро, нет, алюминий.

О, нет, не серебро, нет, алюминий.

Цена продажи – тусклый и чужой

Как будто нет молитв, лишь звук уныний

Пустых висит над нашей широтой

Разинут рот беззвучный в пантомиме

Молчанием и тьмою начатой,

И, может, ангел в поднебесном дыме

Не видит их, а видит снег пустой

На коем ни следа от них ни тени.

Бела его страница и мудра

И ангел чертит кончиком пера

Весну, с наставшим вербным воскресеньем

По переплету дней скользнул стих злой

И сел на это супер, как влитой.

И сел на это супер, как влитой.

Нет изменений, их не будет, Оля,

От строчки, как от этой, так от той

Струится слабый запах алкоголя.

Не будет изменяться мир, он твой,

Бери его, на языке глаголя

То льда весной, то бабочки цветной,

Нева. Неволя. Воля. Не равно ли?

Не все ль окутал поднебесный лед?

Ведь ты не та. Я сам-то разве тот,

Кто нужен, чтобы к небу голубому

Сутра придти бульваром, точно к дому.

Уйду и сам, ты ж вспоминай, друг мой,

Как сел на тень сознанья снег седой.

Как сел на тень сознанья снег седой,

Ты вспоминай, друг мой, дружочек милый,

А я уже не здесь, я не с тобой.

Я выдернул свой штопор из могилы,

Где захоронен хлеб и виноград.

Гуденье зерен, ягод излиянье

В корзины. Я уже и сам не рад,

Что слишком смело начал излиянья

До нежности ли к буре роковой

В цвету пуховом липы вековой

Чьи тихие парят листы едва-ли

Чтобы порывы ветра все прервали,

Так пусть луна сидит в высоком штиле,

Как бабочка сидит на книжном «мыле».

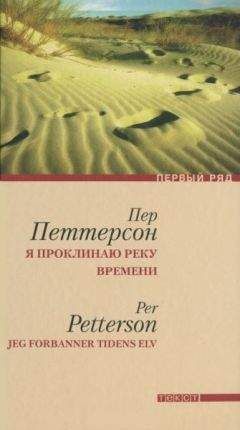

Как бабочка сидит на книжном «мыле».

Так на обложке жизни, смерть красна,

Покуда мы весь мир не разлюбили

Нас рассчитает касса из окна,

Окошечка, сочтет и все излечит.

Зарплата наступает, как весна,

И видит жизнь и смерть, как чет и нечет,

Решительно иным увлечена

Но не душой фатальных зимних улиц,

Которые уходят в грустный день

Где мы с тобой почти не разминулись

А только сердце, бедное, хладей,

Молчишь? Скрываешься, таишь мой друг.

Звучит шоссе, и никого вокруг.