АПОЛОГИЯ. ПОЧЕМУ Я УШЕЛ

Перевод из I-го во II-е хроническое отделение лишил меня возможности вселять в больных пусть ложную надежду на пересмотр дела, получение в институте Сербского диагноза, освобождающего от уголовной ответственности, амнистию. Мой метод «горьковского Луки» спасал больше жизней, облегчал страдания, излечивал сильнее лекарств. Во II-м отделении все больные с диагнозами – обещать нечего. Система семи суточных дежурств в месяц не позволяет хорошо знать больных и как-то значительно влиять на их самочувствие.

В I-м отделении по договоренности с «авторитетами» во всех камерах были установлены почасовые дежурства самих больных, предотвращавших суициды. Во II-м отделении подобная практика стала невозможной, опять же из-за отсутствия рычагов позитивных экспектаций.

Я хотел быть честен перед собой: надоело! Сколько можно терять квалификацию в этом псевдомедицинском отстойнике?!

Мне кажется, что пройдут годы, и вот я, если только не посадят за «убийство» Ласкового, стану депутатом парламента и буду работать в комитете Госдумы по законодательству. И как-то в перерыве заседаний спущусь в буфет. Возьму кофе, отверну глаза во двор расслабить утомленное зрение. Кто-то тронет меня за рукав. Сначала вижу толстую человеческую лапу с наколкой перстня первохода на среднем пальце, далее – беззлобно улыбающееся лицо со сверлящими ледяными глазами:

– Доктор, вы меня не помните? Параноик Васюков, изобретатель уникальной беспилотной подводной лодки…

Мой взгляд панорамирует на его депутатский значок.

15.04.12

Мечты и страхи потом, а пока в светлый праздник Пасхи (так совпало) расщепляю «мойку», выщербливаю бритвенное лезвие. В точности повторяю, как видел не раз – это делают больные перед тем, как «вскрыться». Сижу в квартире на диване. Начинаю резать себе руки. Ужасно больно. Не хочется глубоко, а надо. Не хочу выпачкать ковер и бегу в ванную. Вид окровавленных предплечий пугает меня до омерзения. Плачу и режу, режу. Пилю руку. Мне нужен психопатологический анамнез: парасуицид, и я создаю его. Пусть теперь кто-нибудь докажет, что эту книгу писал вполне душевно здоровый человек. У меня и родной отец страдал маниакально-депрессивным психозом, а приемную мать мы частенько доставали из петли.

«Не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому деянию».

Мысль моя задерживается: верно ли, что я «вскрылся» сейчас? Что ни говори, а 7 мая – хороший день.

Одно успокаивает: если меня в Кошкин дом привезут для СПЭКа, то посадят в камеру для бывших сотрудников (б/с). Задираю голову вверх – красный замок тюрьмы высоко вздымает круглые стены. Остается дописать, что все фамильные похожести в этой книге случайны. Кошкиного дома совсем нет. Сразу за «Пугачевкой» – серо-желтый пятиэтажный Кошкин дом, оплетен колючей проволокой, увенчан козырьком грязного прогулочного дворика. Уношу в себе, не могу расстаться с тобою! Ой, как же засранной «резинкой» дыхнуло! Уши же забило «Полетом валькирии», мелодией вызова, столь популярной в уфсиновских мобильниках.

20.04.12

День рождения моих племянников. На новой работе. Сижу у первого зама главврача. Скользкий, очкастый дядька, лет под пятьдесят пять. Перед ним моя трудовая книжка. Изучает. Входит главврач, ровесник зама. Лицо с портрета Дориана Грея перед его уничтожением. Смотрит робко, не садится. Зам главврача главному врачу с раздраженным повелением:

– Ну чего вы там мнетесь? Садились бы уж, что ли? – Главный врач садится на край потертого стула, ближнего к двери.

Не удивляюсь. Психушка – она везде психушка.

Вечером того же дня

Я купил водки, а инспектор Алексей, мой старый конфидант, припер из Бутырки двух телок. Одна – Леся, вторая – Оксана. У Оксаны ангиома больше ладони над правым глазом. Она кокетливо прикрывает ее челкой крашеных рыжих волос. Ангиома даже идет ей, подчеркивает индивидуальность. Обе «молодые» матери пьют и курят как лошади. Мы с Алексеем не отстаем. Не рискую взять себе Лесю. Она достается Алексею. Хотя, будучи старшим по возрасту, имею право выбора.

Я ебу Оксану на скрипящей полутороспалке, Алексей прет Лесю на диване. Обе бабы заводятся. Мой разум отлетает: ебу Оксану живую или мертвую? А ебал ли я ее мертвую? Нас с Алексеем и Лесей разделяет стол с недопитой водкой и закуской из пельменей и консервированных огурцов. Вижу взлетающую Лесину жопу. Знаю: она член как бы растирает. Герпес?

Без штанов и трусов, в сорочке, я дик. Оксана требует снять сорочку. Для начала я просто задираю сорочку, чтобы соприкасались мокрые животы – возбуждает. Но Оксана хочет, чтобы я полностью разделся. Расстегивает сорочку. Видит бинты, через которые проступают мои окровавленные движением самопорезы: двадцать пять на левой руке и – двадцать шесть на правой. На правом предплечье шрамы глубже – левой рукой сложнее было рассчитать силу, когда резался.

«Что это?» – без особого потрясения спрашивает Оксана, не переставая работать тазом. С дивана на меня смотрят еще четыре глаза.

«С кем поведешься – от того и наберешься!» – пытаюсь отделаться шуткой, одновременно подразумевая душевнобольных, медперсонал и инспекторов.

Пьем дальше. Инспектора говорят, что в тюрьме ходят слухи, будто бы я был знаком с уволенной за телефон главной медсестрой Сидоренко еще до моего поступления психиатром на Кошкин дом. Будто бы первого ребенка она родила от прежнего начальника тюрьмы, а второго – уже от меня. Чего в тюрьме еще придумают?

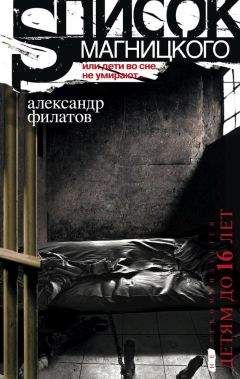

Утром следующего дня. Гуляю с дочкой (мне еще ее дают!). Она спрашивает: «Папа, а дети умирают во сне?» – «Нет, – отвечаю, – дети во сне не умирают. А почему это тебе интересно?» – «Мама сказала: «Хорошо бы умереть во сне, без мучений», – ответил мне маленький ребенок. «Мама права», – вздыхаю я.