Улица моя

По булыжной мостовой

чиркают копыта.

Гром телеги на камнях,

щелканье кнута.

Здравствуй, улица моя!

Думала, забыта?

Нет, не скольких ни бывал —

лучше, но не та!

Милый сердцу уголок

Знаменской и Спасской —

не под сению дубрав,

угол из камней.

Если хоть чему-нибудь

суждено остаться,

то вот этому углу

в памяти моей.

На доме трещина от верха до фундамента,

полсотни лет — а ни сошлась, ни разошлась.

Он словно склеен этой трещиною намертво,

она, как жизнь моя, с ним намертво срослась.

Дядя Паша-инвалид —

где ты, дядя Паша?

Риторический вопрос —

умер ты давно.

А вот Нинка расцвела,

Нинка — мука наша,

но не с нами собралась

Ниночка в кино.

Мы, конечно, мелкота —

нам всего двенадцать.

Нинка — девочка тип-топ —

ей пятнадцать лет.

И, конечно, нам за ней

сроду не угнаться…

Где ты, Ниночка, теперь?

Нет тебя, как нет.

На доме трещина от верха до фундамента,

и окна в окна через трехметровый двор.

Замки, сарайчики, поленницы — куда уж там!

И все венчает перекошенный забор.

Мишка-цыган был черняв —

может, и не цыган.

Но считался хулиган

и вообще — шпана.

Им пугали пацанов,

он сквозь зубы цыкал,

желтой фиксою маня —

жалко, что одна.

Как хотелось нам за ним

с девкой в черном платье,

под шифонный локоток

взять ее скорей.

Двор учил меня всему,

и заметим, кстати, —

заодно открылось мне

то, что я — еврей.

На доме трещина от верха до фундамента —

наш двор не тот, и только трещина все та ж.

И поднимают меня вверх ступеньки памяти

на мой четвертый, на последний мой этаж.

Ну а ты как, Витя-шпунт,

первый мой учитель?

Верка-булочница нас

помнит и теперь.

И диванчик не шумел —

это вы учтите,

и не пела поутру

в коммуналке дверь.

Вспоминать или забыть —

в этом нет вопроса:

сам себя не обойдешь —

плохо ль, хорошо ль.

И тем более потом

все решилось просто —

кончен двор, настала жизнь —

впрягся и пошел.

На жизни трещины от верха до фундамента,

как та, на доме, и никак не зарастут.

И мое семечко навеки в ней остается —

побеги всюду, корешочки только тут.

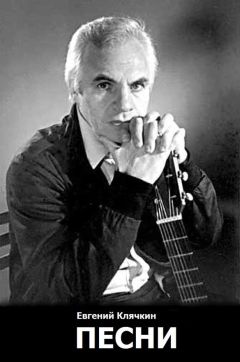

Друзья говорят, что мои песни становятся мудрее. Наверное, так и должно быть. Разные вопросы мы считаем важными в 20, 40 и 50 лет. Сейчас для меня крайне важно видеть в зале думающих, неравнодушных людей, которых волнуют общественные проблемы. Наверное, именно поэтому для меня самая сложная аудитория — подростковая, ведь я апеллирую к социальному опыту слушателя. Тему сострадания я считаю сейчас главной. «Улица моя», «Схема», «Письма римскому другу» — здесь она прослеживается очень четко. Впрочем, деление на «главные» и «неглавные» темы очень условно. Мои песни так же дороги мне, как и мои дети, — ни от одной из них я не откажусь сегодня.

1988, Владивосток

Мой джинсовый, всепогодный,

раз в году меняемый —

я надел его сегодня —

твердый, несминаемый.

Я на Бога уповаю

моего, еврейского,

бирочку «левайс» вшиваю —

жаловаться не с чего.

Жаловаться нет причины —

вот сижу и радуюсь:

солнце светит, я — мужчина,

и живой — не правда ли?

Поглядишь на вещи шире —

и смеяться хочется:

все прекрасно в этом мире,

когда гордость кончится.

Надо же — пока болтали,

в песне зубки режутся.

Как там струны на гитаре?

День еще продержатся?

Обуваю босоножки

на носок нейлоновый —

пусть все видят, кто идет:

трагик в роли клоуна.

Что-то ведь такое было —

ариозо Канио.

Ладно, это мы потом,

это — на прощание.

Мое место — возле банка,

метр-ва-хеци[29] в сторону.

Бокер тов[30], мадам-гражданки!

Что ж, начнем по-черному.

Аидыше[31] мама,

аидыше папа,

аидыше братик,

аидыше — я.

— Подайте, евреи,

— в аидыше шляпу.

— Аидыше сердце

стучит у меня.

Полноправный избиратель —

что могу, то делаю.

Сколько можете — подайте

в ручку мою белую.

Слушаешь? Ну значит — дашь!

Никуда не денешься.

Вам поет оле хадаш[32] —

бросьте в шапку денежку.

Я шел — позванивали мышцы,

ложилась под ноги земля.

А ловко у природы вышло,

что создала она меня.

И пешеходам было стыдно:

они ведь шли, а я — возник!

И это было очевидно

как для меня, так и для них.

И мне хотелось только,

чтобы всем было так же хорошо.

И тут мне подали автобус,

и вот я к двери подошел.

Я не полез — я был уверен,

что первый я, раз я — такой…

И тут же шмякнулся о двери

и получил удар ногой.

Вокруг хрустело и трещало,

но знал, но верил я,

что интеллектуальное начало

и здесь, конечно, победит.

Ведь как-никак цари природы,

и я уже хотел сказать,

что «человек» звучит, мол, гордо —

но тут мне сели на глаза…

Я шел — позвякивала мелочь,

и не смотрел по сторонам,

и почему-то расхотелось,

чтоб все глазели на меня.

Я брел на ощупь, будто ночью,

зато предельно уяснив:

что невозможно в одиночку —

то может дружный коллектив!

Для той, для первой половины,

что в девять месяцев длиной,

вполне хватило половины.

Чтоб опоясать шар земной.

Эпохам диктовались сроки:

Семь дней — на рыб, на птиц — три дня.

И как бы в книге как бы строки —

они составили меня.

Не зная ни труда, ни лени,

я невозможно богател.

От клетки вплоть до шевеленья

все было так, как я хотел.

А после — сладкое мученье:

сто жизней делались одной.

И начиналось воплощенье,

и некто становился мной.

Во тьме, но для меня — не черной,

без веса, без его оков,

упругой стенкой защищенный

от всех ударов и толчков,

я плыл по глади циферблата,

для всех — полупрозрачный шар,

и как сестра — ручонку брата,

мою — секундная нашла.

И плавно двигаясь по сфере

(для нас, по кругу — для нее),

она вела меня, как фея:

чужое — там, здесь — все твое.

И все, что надо знать о мире,

включая зубы и слова,

во мне уже вскипало, ширясь

и ожидая Рождества.

И лучшим, чем вот это время,

жизнь — и прекрасна, и нежна,

меня вовек не озарила.

Но я об этом не узнал.

Милая!

Чего ты нос повесила?!

Всегда с тобой нам весело

и никогда — всерьез.

Славная!

Ведь ты же знаешь: главное —

твоя походка плавная

и мой высокий рост.

Ах, толстая!

Иди поближе, нежная!

Тебя сейчас небрежно я

и пылко обниму —

иди, дурашка глупая!

Мы оба тупы — ты и я!

Мы оба глупы — ты и я.

К чему нам философия!

Я был мальчишка глупенький

и темноту любил.

Еще любил я девочек

и так-то вот и жил.

Мы встретились с ней вечером —

она была смела:

губами ли, руками ли —

она меня взяла.

Растаял, как конфета, я,

влюбился, как дурак.

Готов мою неспетую

таскать я на руках.

Насилу дня дождался я —

и вот она пришла…

Широкая и плоская,

как рыба-камбала.

Глаза — как две смородины,

а ротик — словно щель.

Ой, мама моя, Родина,

ой, где моя шинель.

С тех пор — к чертям романтику,

знакомлюсь только днем.

А если выйдет — вечером,

то лишь под фонарем.