Марина Красуля

Живи, Мария!

Марина Красуля

ЖИВИ, МАРИЯ!

Повесть

Представьте кувшин – обыкновенный глиняный кувшин. Хочешь, влей молока сладкого, хочешь, нацеди вина веселого, а хочешь, черпани воды колодезной.

Родилась Кувшинова Маруся незадолго до Первой мировой, в Саратовской губернии, в захудалой деревне Андреевке. Бедняцкая изба на отшибе: народ-балагур те развалюхи «жопинкой» прозвал.

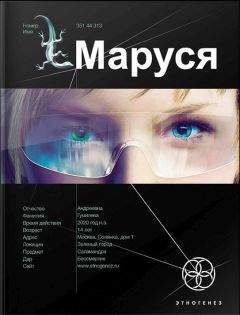

Русы волосы гладко прибраны. Носик задорный, родинка над губой, ямочки на щеках. Все вроде как у всех, ничего особенного. А вот и нет. Глаза у Мани в пол-лица – чисто фиалки – иссиня-лиловые, будто бархатные, да притом с лукавиной!

Не сказать – красавица писаная, но обаяние – через край! Любуйся – не налюбуешься.

Бывало, осерчает, напустит строгости, одними очами улыбается. Крохотная, юркая, сыплет и сыплет прибаутками, без роздыху.

Коли кто обиду чинить вздумает, отпор даст – не опомнишься!

Все сказки заканчиваются одинаково: сыграли свадьбу, жили долго и счастливо.

Значит, у меня – не сказка.

Здравствуй, Мария Матвеевна Кувшинова!

– Матвей! Поди-к сюды. Сваты мы. Ага… Чево ж еще та?! У тя, окромя девок, брать-то неча…

– Господь с вами, которую?

– Маруську твою ненаглядную.

– Дык ей ще осьмнадцати нет… А за кого?

– За Володьку. Сохнет паря.

– За рыжава?! Не рано ль конопатому женихаться? Небось тожа осьмнадцати нету?

– Правда твоя – нету. Еле до шешнадцати дотерпел. – Мужики переглянулись, хохотнули. – Разя он рыжай? Червона золота кудри-то! А што нос мухи обсидели, дык эт ничаво! Каков ба муж не ворона, все жене оборона. Манька – девка работяща. Сладятся как-нибудь… Нам рукаста бабенка позарез нужная. Все невестки побрюхатили. Лялек полон дом. Некому за скотиной ходить… Вишь че, Вовка, щенок лобастый, шарманку завел: обжените, обжените… Вот дед Павел и прислал.

Сговорились.

Быстровы – семья, по деревенским меркам, крепкая. Одни сыны. Изба добротная, два коня в хозяйстве, корова, телок, кабанчиков два, гуси-индюки имеются.

А Кувшинов Мотя одних девок напечатал. Да все двойняшками рожались, парами, понимаешь, на свет божий выходили. Жена его уморилась, исхудала, возьми да в шестых родах и помри.

Бабу новую Матвей не завел. Кто ж за него пойдет, коль десяток голодранок в придачу?! Хотя мужик он был веселый, справный, мастерущий. Приставала, правда, одна молодка из вдовых. Всерьез приставала. Кинь, говорит, своих короедов да бежим в город. Отец Манин добрый был, жалостливый, ток не подлый. Так бобылем и прокуковал…

Свадьбу играли скромно, но сыто.

Молодые – худущие оба, шкура да кости. Он высокий, рыжий, будто на оглоблю шапку лисью нахлобучили. Глаза как малахиты из самой темной глубины. Она чисто воробушек: своих годов никак не дашь, на вид – лет десять, не боле.

Руки у Мани махонькие, легкие, как перышко. Володька под столом нащупал прохладные пальчики и стал перебирать-пересчитывать. Поглядывает на женку искоса, ни браги, ни самогону в рот не берет. Только квашеной капустой похрустывает, одними глазами улыбается.

Первая супружеская ночь хорошо прошла. В избе не топлено было: рано еще, октябрь только-только вступил, а за столом сидели долго, озябли, конечно. Ну, а как родители велели: пора в койку идти, они ка-ак шмыганут под одеяло. Кабы дрожать не умели, совсем бы замерзли. Похихикали. Оказалось, она его тоже примечала, потому и тяте не противилась. Придвинулись поближе, согрелись и уснули враз.

Только аж месяца через три разъяснилось – что к чему.

Батя призвал сына на дознание. Спросил: как, мол, женатая жизнь, по душе ли? Володька – а ну бахвалиться.

Павел терпеливо выслушал про то, как молодые славно дружат. Вот по осени, к примеру, бегали к речке да из коры лодочки мастерили. А еще он смешит ее, ловко катаясь на кабанчике. Отец наводящий вопрос задал, надеясь, что матушка-природа расставила все по местам. Бесполезно. О чем разговор – младшому невдомек.

Сын взахлеб: а вчера ночью как снегу навалило, дык он – силач – сам, один, по-утру сани выволок из сараю, опосля обеду они с женушкой – шух! – с горы. Не слыхал ли тятя, как Маруся хохочет звонко?!

Отец покряхтел в усы, да и выписал важный наказ. От уж где сынок-то удивился!…

…

Маня с Володей опосля этого два дня друг на дружку не смотрели. Стыдна-а…

Долго еще потом над ними старшие потешались. А Ленька, брат, так тот будто сказился, проходу не давал, чтоб глупость какую обидную не отвесить иль насмешку злую. Володька даже грозился стукнуть дуралея.

Как Быстровых раскуркулили – рассказывать нечего. Ясно дело, с богачами разговор короткий: прибрали все добро подчистую. Да вы сами небось про то сто раз слыхали.

Ну и вот… А по весне Павел Терентьевич поплелся к председателю колхоза. Просил, плакал, в ногах валялся: дайте нашего жеребца взаймы, хоть на денек, надел взъерошить.

Кабы дали, вспахали б скоро, хребет не ломая… Дык не дали. Погнали старого взашей. С того случая беда и приключилась.

Сама Марийка страшного видеть не могла, опосля порассказали… Кто подглядывал, кто подслушивал.

С той поры на Марусю тот сон наваливался с ночи в ночь, изводил. Соскочит мокрющая, задыхается, будто удавка на шее, будто в злой ночи опять очутилась, будто наяву это…

Вот и сегодня – пора ложиться, а страшно. Притулилась на холодную скамью: наснится, ей-богу, опять наснится… Усталость придавила. Опустила веки, глубоко вздохнула… И началось…

Душно, так душно в избе, мочи нет. Пустыми щами тянет из печи. Известка сохнет, стены с утра белили… Свекруха кряхтит, опару ставит. Старшие невестки деток спать утыкивают. Те мурзятся, ноют. В углу на сенной подстилке ерзает слабенький телок, три дня от роду.

Маня чеплашки1 с ужина моет. Вода в тазу холодная, пальцы ломит. Не удержала миску – тюк! – и не сильно вроде, а край скололся. У свекровки глаз наметан, все примечает. Вмиг зашипела, будто яд сцедила:

– У, скаженна, один урон с тебя! Приметь, с энтой, щербатой, жрать станешь! Смотри мине, лахудра!

Маня дальше моет, все прислушивается. В сенях голоса, бормотание: Вовка-муж да Ленька-брат ругаются вроде… Шелестят:

– Володьк, а Володьк! Айда, говорю, прокрадемси… Чавой ждать-та больше? Боисьси, што ль? Мы жа ж не красть. Мы жа тока свово Ярика сведем. Спашем скоренько, да и в конюшню вертать. Затёмно обернемся. И не сморгнет нихто.

– Рехнулси! Эк у тя в голове реденько засеяно-та. Ей-богу, рехнулси совсем…

– Ско-ока терпеть-та?! Все жданки поедены. Землица беременна, сева просить. А колхозныя – все митингують. Все тянуть да тянуть чой-та… То ль декрета какова ожидають, то ль черта лысыва…

– Можа, обойдемси без коня? Ну их к лешему, связываца… А как миньцанеры нагрянуть?! А у их наганы. Кабы чаво худова не вышло…

– Ага. Лезь под Манькину юбку. Тама мяхка. Сам сведу. Один. Ще брат называется! Нюня.

– Ох и дур-рак ты, Ленька… И в шапке – дурак, и без шапки – дурак! Пошли ужо.

А дальше комната исчезает. Маня будто пичугой лесною вьется над мужиками. Закричать бы! Остановить бы неразумных! А из клюва только – фьюить-фьюить! – бестолковое…

Ночь весенняя, беззвездная, свежая. Дождичёк с утра поливал, земля не просохла. Собаки лениво брешут.

В крайней избе активисты засели. Собрание. Свечи жгут. Тени чернильные по занавескам ползают.

Ленька заглянул в щелку: самокрутками шалят. Надымили – тараканам сдохнуть! Бутыль самогону посреди стола. Горькую кушают. Ржут, голодранцы, незнамо с чего. Не праздник ли?

– Нету дьяволам угомона, митингують через водочку. – Вовка было назад, да Ленька его за портки уцепил: – Обождем маненько. Ща их сном сморит-опутает, и полезем.

Под конюшню колхозную самый крепкий сарай приспособили. А навоз не чищен, грязища, вонь. Лошадки сено худое мнут. А и вот он – Ярик нашенский, схуднул, запаршивел. Увидал хозяев, обрадовался. Заржал, как жеребенок. Гривой машет, будто поклоны бьет, пританцовывает. А морда – не морда вовсе, а Ленькино лицо будто: крупный нос, редкая бороденка, глазищи карие – две плошки.

Ленька отвязывает дружка, берет под уздцы и ведет на воздух…

Вдруг Володькино лицо – близко-близко, лыбится, зубы белые в ряд… Второго нашенского коня отыскал, тот в уголку стоял понурый. Обнял, прижал, краюху хлеба под нос сунул. А дурашка не сразу-то схватил, не смотри, что голодный, и ну лизаться, тереться – соскучился, видать. А глаза грустные-прегрустные, малахитовые… Володькины глаза…

– Рыжик, Рыжик! Вижу, худо тебе тута. Ох, и худо! Прости, Христа ради… Ну-ну, ну-ну… нельзя, нельзя тебе со мной идтить, никак нельзя! Не тужи, милай… Можа, ще свидимси…

Чи-ток, чи-ток – переступает Ярик, вязко чавкают копыта по мокрому.